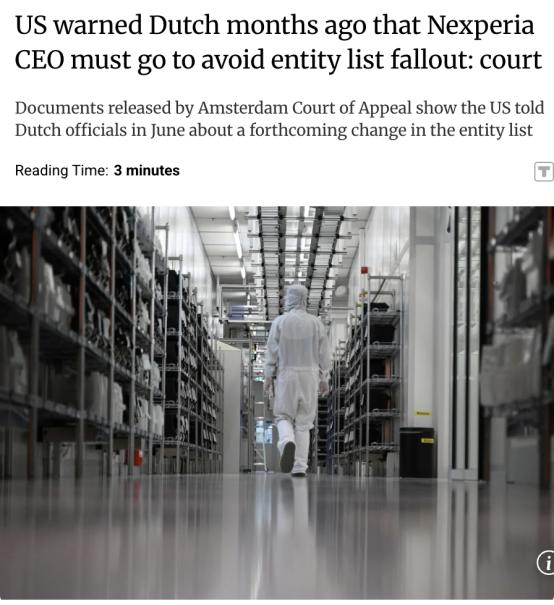

荷兰的代价可能要来了。环球时报社评发表社评称:荷兰可能要为其无理行为付出代价。不要低估任何一个维护自己合法权益的大国的决心与能力。 2024年下半年,荷兰政府正式出台针对先进半导体制造设备的出口管制新规。这份被业内称为“史上最严”的政策,将DUV光刻机中用于7纳米及以下制程的机型纳入管制清单,要求企业必须获得政府许可才能对华出口。 这一决策最直接的冲击,落在了ASML身上。这家全球唯一能生产EUV光刻机的企业,早已把中国市场视为命脉。ASML财报数据显示,2023年其在中国市场的营收占比达到21%,仅次于中国台湾地区。 这个数字背后,是中国大陆超过300家半导体企业的采购订单,小到封装测试用的低端设备,大到逻辑芯片制造用的高端DUV机型,几乎覆盖全产业链。管制政策出台后,ASML的订单量出现明显波动。 2025年第一季度财报显示,来自中国大陆的新订单同比下降37%。更让企业焦虑的是,原本谈妥的12台高端DUV光刻机交付协议,因未获得出口许可被迫搁置。 ASML首席执行官温宁克在投资者会议上直言,失去中国市场的增长机会,将使公司未来五年的营收预期下调15%。 荷兰的转口贸易体系,正承受着更隐蔽的压力,荷兰统计局的数据早已揭示,中国是其转口经济的核心支柱。 2021年,荷兰从中国进口的318亿欧元商品中,绝大部分用于转口至欧洲其他国家和地区,其中计算机、移动电话、半导体等高科技产品占比超过六成。这种“中国进货、欧洲分销”的模式,支撑了荷兰鹿特丹港和阿姆斯特丹机场的物流枢纽地位。 如今,这种模式的脆弱性开始显现,中国对半导体设备的限制并非没有反制工具,部分用于转口的高科技零部件已被纳入出口核查范围。 2025年上半年,荷兰从中国进口的半导体相关转口商品金额同比下降22亿欧元,鹿特丹港的货物吞吐量增速也随之放缓至1.2%。港口运营商在内部报告中坦言,若这种趋势持续,年底可能面临裁员压力。 本土制造业的困境同样不容忽视,2021年荷兰直接从中国进口的162亿欧元商品中,有近半数是本土企业的加工材料。半导体产业链的联动效应在此刻尤为明显,ASML的设备出口受限,导致其上游的荷兰精密仪器供应商失去订单。 更深远的影响藏在全球供应链的重构中,中国并非被动接受限制,而是加速了半导体设备的国产化进程。2025年6月,上海微电子成功量产28纳米DUV光刻机,虽然与ASML的高端机型仍有差距,但已能满足中低端芯片制造需求。 同期,中芯国际宣布扩大28纳米制程产能,采购清单中本土设备占比首次超过40%,这意味着荷兰企业正在失去的不仅是当下的订单,更是未来的市场空间。 半导体行业分析机构预测,到2027年,中国本土半导体设备市场规模将突破3000亿元,若荷兰企业持续被排除在外,日本、韩国的设备厂商将迅速填补空白。ASML内部的一份战略评估报告显示,届时其在中国市场的份额可能从21%跌至个位数。 荷兰国内的反对声音已逐渐公开,荷兰雇主协会联合12家高科技企业致信政府,呼吁重新评估出口管制政策。 信中明确指出,中国是荷兰第四大贸易伙伴,2024年双边贸易额达到980亿欧元,半导体设备只是其中一环,过度限制可能引发连锁反应。农业界的担忧更为直接,荷兰的花卉和乳制品对华出口额连续10年增长,从业者生怕成为反制的目标。 这种担忧并非空穴来风,中国在维护自身权益方面从不缺乏手段。此前针对其他国家的贸易限制,中国曾通过调整关税、加强检验检疫等方式予以回应。荷兰的农产品、化工产品等优势出口品类,均存在可操作的反制空间。 美国的承诺在此刻显得格外空洞,荷兰当初出台管制措施,很大程度上源于美国的施压,美方曾承诺为荷兰企业提供替代市场和技术支持。 但现实是,美国本土半导体企业更倾向于采购本土设备,ASML至今未获得大额美国订单,所谓的“技术支持”也仅停留在实验室合作层面。 环球时报社评强调的“大国决心”,正在转化为具体的产业行动。中国不仅在设备制造领域发力,还在材料、软件等配套环节加速突破。 荷兰政府或许已经意识到问题的严重性,2025年9月,荷兰外贸大臣访华时特意提及“希望保持半导体领域的对话”,这种态度转变背后是国内企业的持续施压。但政策的惯性难以瞬间扭转,已出台的管制措施仍在发挥作用,代价也在逐步显现。 ASML的工厂里,部分高端DUV光刻机的生产线已出现闲置。鹿特丹港的堆场中,等待转口的电子零部件堆积量较去年增加了18%。荷兰花卉拍卖市场上,对华出口的郁金香订单已开始减少。 这些零散的迹象,共同勾勒出代价的轮廓。 这场博弈的本质,是荷兰在外部压力与自身利益之间的失衡选择。半导体设备出口并非简单的商品贸易,而是牵涉全球产业链稳定的关键环节。 荷兰的“无理行为”打破了这种平衡,自然要承担相应后果。