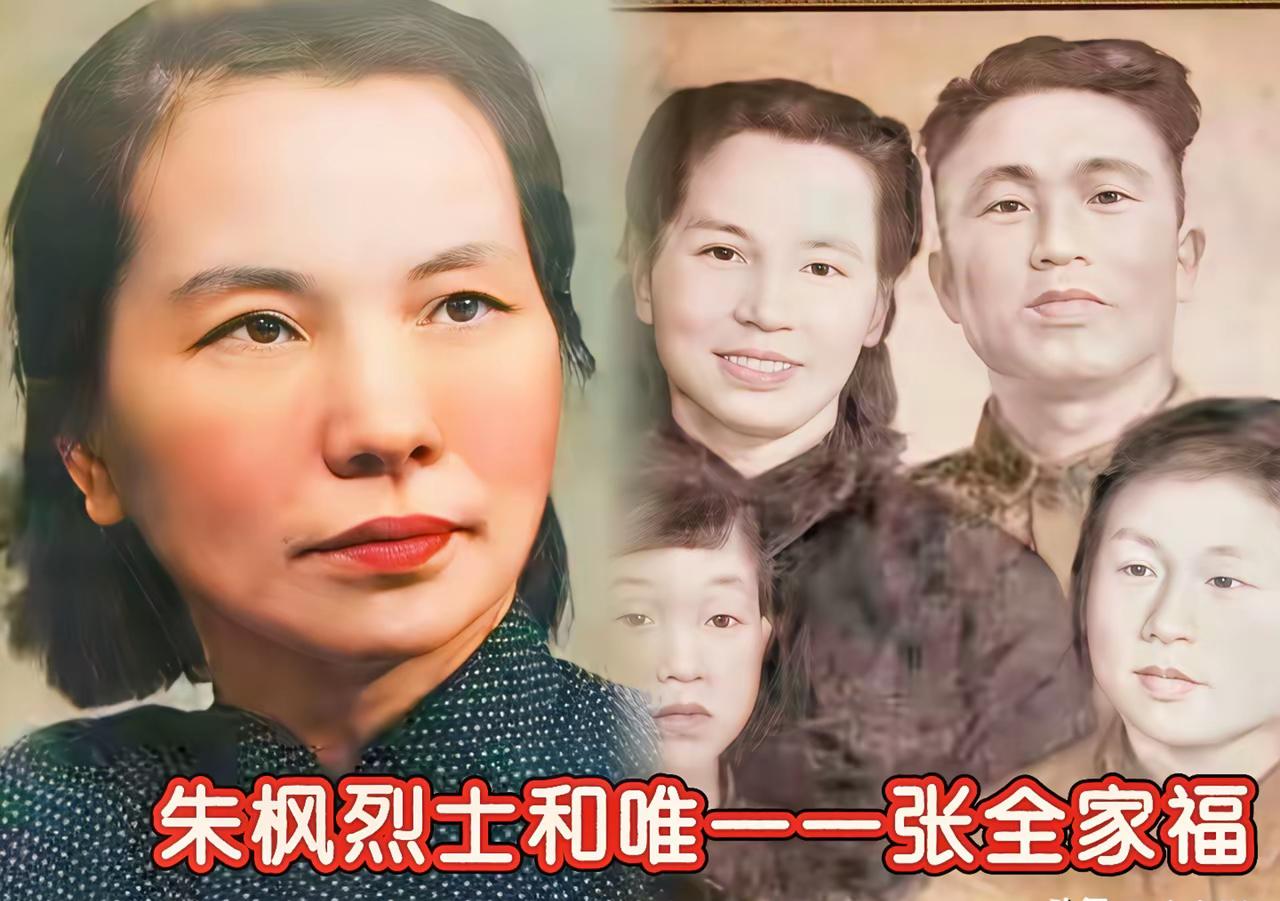

这是朱枫烈士本人,不是演员。 她出生富商家庭, 从小喜欢木兰从军,秋瑾革命的故事。 1937年,她卖掉金石字画用于支援抗战,开办“镇海技艺传习所”收留难民; 1938年,她为武汉新知书店捐款500大洋; 1939年,她为台湾抗日义勇队捐款800大洋; 最后,她卖掉母亲留给她的3克拉钻戒,换来6400元支援革命出版事业。 1945年皖南事变后,她三进三出上饶集中营。 谁能想到,这个从小被家里宠着、穿绫罗绸缎的富家小姐,骨子里藏着一股子“不认命”的劲。朱枫小时候读私塾,先生讲“女子无才便是德”,她偏要把木兰、秋瑾的故事抄在绢帕上带在身边,跟父亲说“女子也能当大事”。那时候她家里开着钱庄、布庄,是镇海有名的富庶人家,可她从不跟别的小姐比穿比戴,反倒总往街尾的书铺跑,抱着进步书籍一看就是一下午。 1937年战火烧到镇海时,朱枫刚满30岁,丈夫早逝,她一个人带着孩子,却没想着躲到安全的地方。看着街上流离失所的难民,她当天就把家里的藏书楼腾了出来,又跑遍城里的当铺——那些父亲留给她的金石字画,有宋代的碑帖、明代的墨宝,以前她连灰尘都舍不得让沾,那天却咬着牙全当了出去。换来的钱,一部分办了“镇海技艺传习所”,教逃难的妇女纺线、织布,让她们能靠手艺活下去;另一部分直接送到了前线,给战士们买棉衣、药品。传习所里有个七八岁的小姑娘,父母都在战火里没了,朱枫把她带在身边,晚上给她缝衣服,白天教她认字,小姑娘后来回忆说:“朱先生总说,咱们不只是要活着,还要活得有骨气。” 她捐出去的那些钱,在当时可不是小数目。1938年的500大洋,相当于普通工人四五年的工资,够一家人舒舒服服过一辈子;1939年给台湾抗日义勇队的800大洋,能买两百多支步枪的子弹。可朱枫从不心疼,直到后来卖掉母亲的钻戒,她才红过一次眼。那枚3克拉的钻戒,是母亲临终前塞给她的,戒托内侧刻着“平安”两个字,她戴了十几年,连睡觉都舍不得摘。可当革命出版事业缺经费,连印进步书籍的纸都买不起时,她没犹豫,拿着钻戒就去了上海的珠宝行。珠宝行老板想压价,说“现在兵荒马乱,这东西不值钱”,她冷冷地说“我不是卖首饰,是换条路——让更多人能看清方向的路”,最后咬牙接受了6400元的价格,一分不差全捐了出去。 最让人揪心的,是1945年那三进三出上饶集中营。第一次进去,她伪装成给狱友送衣物的家属,把情报藏在鞋底的夹层里。狱警搜查时,拿着刺刀戳她的包裹,她面不改色地说“都是给我弟弟的换洗衣物,你们要是不信,就搜”,硬是凭着镇定蒙混过关。第二次是为了营救被捕的同志,她提前跟狱里的联络员接上头,趁着放风的时候把越狱的路线画在烟纸上,塞给同志,自己却因为被怀疑,在集中营里被关了半个月,每天只给一碗稀粥,瘦得只剩一把骨头。第三次最危险,她的身份差点暴露,敌人把她绑在柱子上逼问,她宁死不吐一个字,最后靠着外面同志的接应,才趁着暴雨逃了出来,胳膊上被刺刀划的伤口,留了一辈子的疤。 有人问过她,好好的富家小姐,何必把自己折腾得这么苦?朱枫只是笑着说“我穿绫罗绸缎的时候,看着别人饿肚子,心里不安”。她不是不知道危险,不是不心疼那些宝贝,可在她心里,比起个人的安逸,更多人的希望才更重要。那些她卖掉的字画、钻戒,那些她在集中营里受的苦,都成了她心里“当大事”的底气——就像她小时候崇拜的木兰、秋瑾一样,用自己的方式,扛起了属于女性的担当。 后来有人整理她的遗物,发现一个泛黄的小本子,里面记着每一笔捐款的去向,却唯独没写自己的付出。本子最后一页,是她抄的秋瑾的诗:“休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣”。这哪里是抄诗,这分明是她用一生写就的誓言——出身富贵,却不耽于享乐;身为女子,却勇担家国大义,这样的朱枫,比任何演员演绎的角色,都更让人热泪盈眶。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。