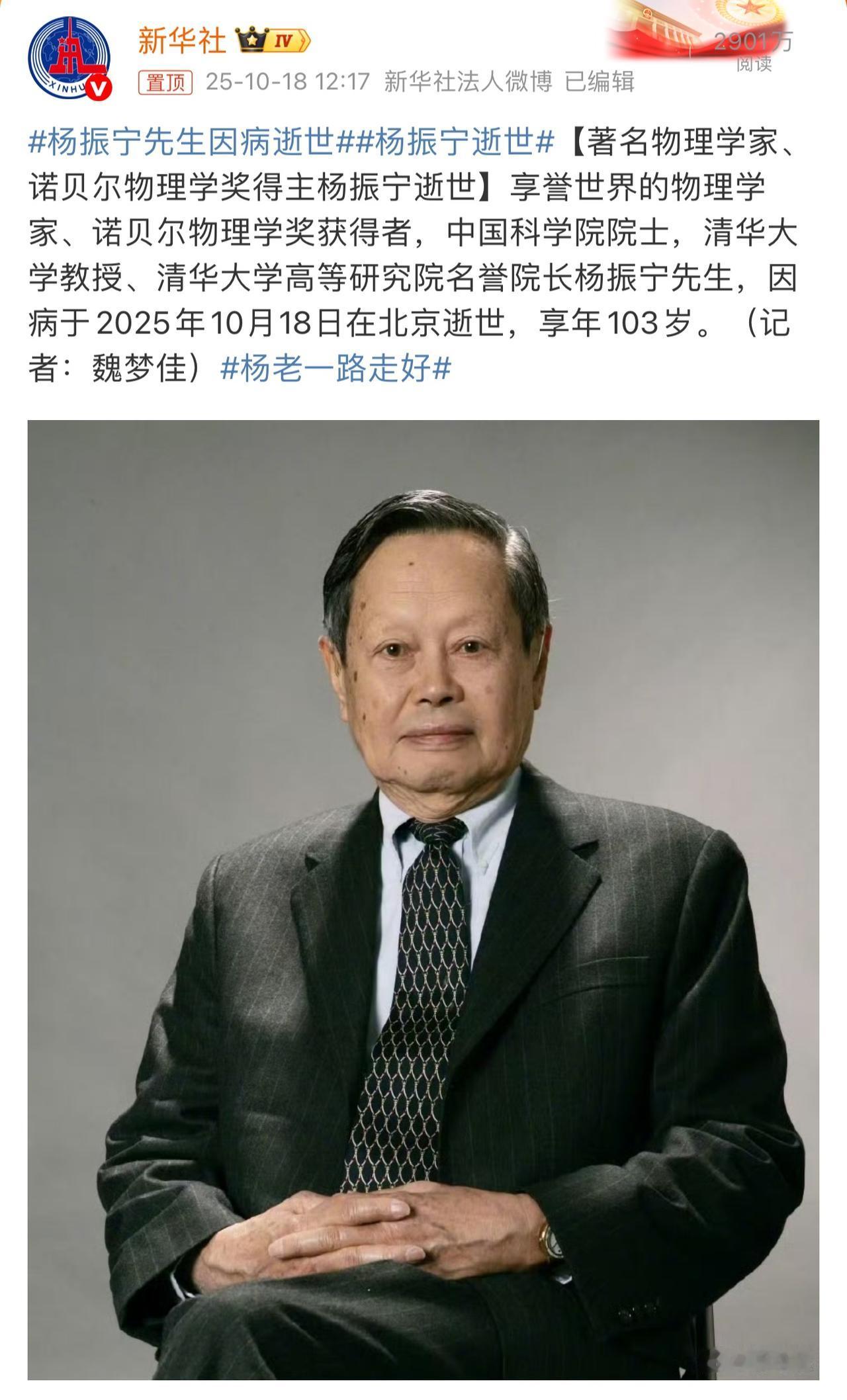

诺贝尔奖颁奖季来临,总有问题被反复提及:为什么中国科学家很少站上这个领奖台?我们是否应该用诺贝尔奖的数量来衡量一个国家的科学实力? 纵观诺贝尔奖百年历史,华裔科学家确实留下了不少闪光的足迹,从杨振宁、李政道到屠呦呦,这些名字熠熠生辉。 但仔细观察就会发现,这些科学家的研究成果大多是在海外完成的,这不禁让人认为:是不是我们的科研环境存在某些特殊性? 诺贝尔奖的评选机制有其独特之处,它通常奖励的是数十年前的基础科学突破,这种“时间差”让评奖结果往往反映的是一个国家过去的科研实力。 屠呦呦发现青蒿素是在1971年,而获奖却是在2015年,中间隔了整整44年,这种滞后性意味着,今天我们看到的诺贝尔奖,实际上是在评价上个世纪的科研成就。 改革开放以来,中国的科研投入呈现出惊人的增长态势,数据显示,2023年中国全社会研发经费投入达到3.3万亿元,研发投入强度达到2.64%。 这些数字背后,是中国对科技创新坚定不移的支持,但科学研究有其客观规律,从投入到产出需要时间沉淀,从产出到获得国际认可更需要时间积累。 中国科研体制的特点也值得关注,我们更注重团队协作和集体攻关,这种模式在解决重大工程和技术难题时显示出强大优势。 从“两弹一星”到载人航天,从高铁到5G,这些成就都离不开集体智慧,而诺贝尔奖往往更青睐个人或小团队的突破性发现,这与我国的科研传统存在一定差异。 在评价体系方面,中国科研机构更注重研究成果的实际应用价值,袁隆平的杂交水稻技术养活了数以亿计的人口,虽然未能获得诺贝尔奖,但其实际贡献已得到全世界的公认。 这种以解决实际问题为导向的研究思路,是中国科学发展的鲜明特色。 语言和文化差异也是不容忽视的因素,国际学术交流仍以英语为主要媒介,中国科学家要在国际学术界获得广泛认可,需要克服语言障碍和文化差异。 随着中国科技实力的提升,这种状况正在逐步改善。 中国科学家的研究重点与诺贝尔奖的偏好也存在差异,我们更注重解决国家发展中的实际问题,比如环境污染治理、粮食安全、能源安全等紧迫课题。 这些研究虽然可能不会立即获得国际奖项,但对国家和人民的福祉至关重要。 值得关注的是,中国年轻一代科学家正在国际舞台上崭露头角,在材料科学、人工智能、量子计算等前沿领域,中国科学家的研究成果频频亮相顶级学术期刊。 这些新生力量代表着中国科学的未来。 看待诺贝尔奖这个问题,我们需要更广阔的视野,科学研究的意义远不止于获奖,更重要的是推动人类知识边界的拓展,解决人类面临的共同挑战。 中国科学家在抗击疫情、应对气候变化、推动可持续发展等领域的贡献,已经得到国际社会的广泛认可。 中国科学发展的道路是独特的,我们既需要基础理论的原始创新,也要注重解决实际问题的应用研究,在这个过程中,获奖只是水到渠成的结果,而不应该是科研工作的唯一目标。 展望未来,随着中国科研实力的持续提升,相信会有更多中国科学家站上国际领奖台。 但更重要的是,我们要坚持走符合国情的科技创新道路,既追求学术卓越,也注重实际贡献,这才是中国科学应有的发展方向。 在这个科技创新日新月异的时代,中国科学家正在以自己的方式为人类文明进步作出贡献。 或许,我们更应该关注的是如何营造更好的创新环境,让每个科研工作者都能尽情发挥才华,而不是单纯用奖项数量来衡量科学研究的价值。