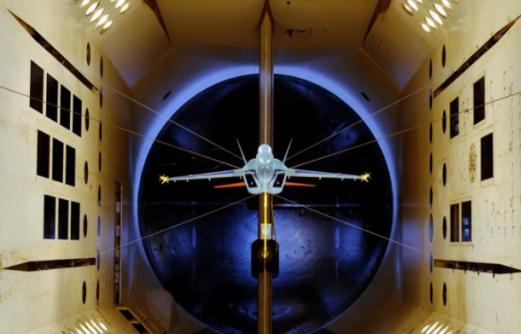

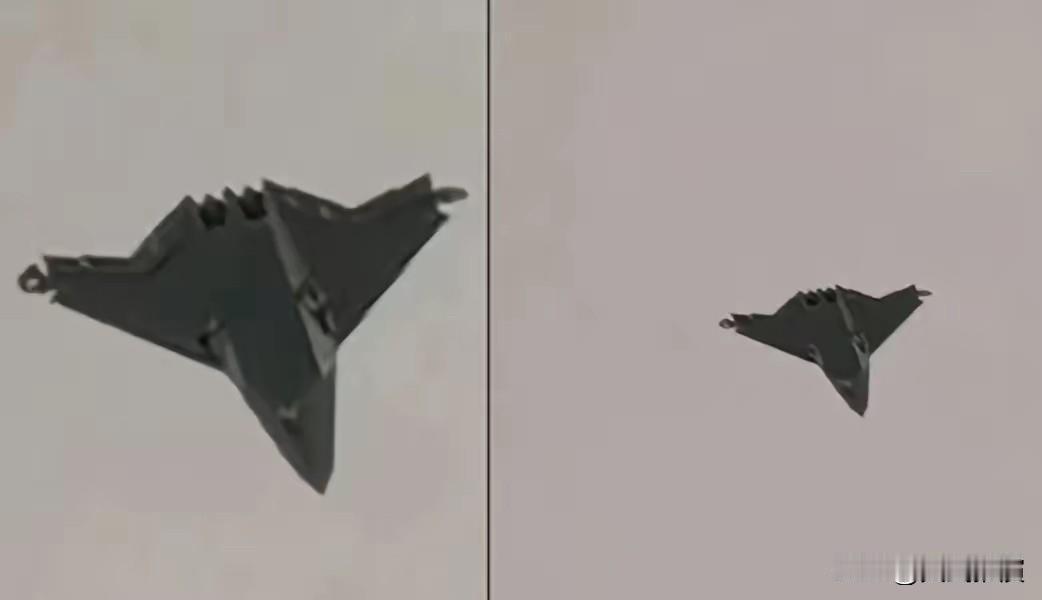

中国高超音速风洞到底有多厉害呢? 得先明白,风洞可不是简单的“人造大风”,是飞行器的“地面考场”,不管是高超音速导弹、空天飞机还是星际探测器,想上天必须先在风洞模拟极端环境,不然一飞就可能解体。 速度越快、环境越极端,风洞技术门槛越高,而中国现在的水平,直接把“考场标准”拉到了别人够不着的高度。 就说美国想要的30马赫测试,这速度相当于每秒10公里,比洲际导弹再入大气层还快,能复现90公里高空的飞行条件。 这可是空天飞行器往返太空的关键区域,咱们的JF-22风洞不仅能达到这速度,还能把稳定测试时间做到100毫秒,是美国最先进的LENS-X风洞的10倍。 别小看这多出的90毫秒,高超音速飞行时气流变化瞬息万变,10毫秒只能抓个模糊影子,100毫秒却能看清从激波产生到边界层分离的完整过程,数据精度天差地别。 更绝的是,JF-22能用2.5米直径的喷管做全尺寸测试,像东风-17这样的乘波体弹头不用做模型直接上,彻底消除了尺度误差,这本事全球独一份。 法国、欧洲盯着的中低速段也一样是咱们的天下,15马赫对应的是临近空间作战飞行器的测试需求,20马赫则是跨洲际打击武器的“必考题”。 而咱们靠JF-12和JF-22的组合拳,把5到35马赫、25到90公里高度的“飞行走廊”全覆盖了。 欧美根本没有能对标的设备:美国LENS-X最高才9马赫,试验时间短得可怜,欧洲风洞分散在十几个国家,连统一测试标准都没有,想测个20马赫得拆成几段在不同地方试,最后数据根本对不上。 他们不是不想自己建,而是核心技术卡了壳,咱们用的“正向爆轰驱动”技术,早被国际同行因为难度太大放弃了,中国团队啃了20年硬骨头才搞成,这可不是砸钱就能追上的。 敢要高价的底气,还藏在“全产业链掌控力”里,建风洞要用能扛18000℃高温、10000个大气压的特种钢材,喷管精度得控制在微米级,这些材料和加工技术咱们全自己搞定,成本比欧美低一半还多。 更关键的是测试配套,从数据采集的高速相机到气流控制的精密阀门,全是国产设备,不用看任何人脸色。 反观美国,想升级风洞得从德国买阀门、从日本买传感器,光供应链协调就得花好几年,根本没法跟咱们比效率。 这种“靠独一份技术定规矩”的事儿,上世纪80年代日本在半导体光刻胶领域也干过,当时全球芯片厂都得用光刻胶做晶圆蚀刻,而日本掌握了90%的高端光刻胶产能。 不仅把价格从每升200美元涨到800美元,还规定“买胶必须搭售显影液”。 美国、欧洲的芯片厂再不满也得认,因为光刻胶的纯度和分辨率别人根本做不出来,停产一天损失就是几百万美元。 日本靠这招不仅赚得盆满钵满,还趁机掌控了半导体制造的核心环节,直到现在仍是光刻胶领域的规则制定者。 以前欧美靠技术封锁卡咱们脖子,现在咱们靠硬实力把标准握在手里,这事儿最戳人的是,中国风洞是从零起步追上来的。 从钱学森定下方向,到俞鸿儒院士顶着危险搞爆轰驱动,再到姜宗林团队20年磨一剑,四代科学家接力60多年才攒出这家底。 现在总算明白,为什么中国的高超音速武器能不断突破,空天飞机能稳步推进——因为我们早就把“天空”搬到了地面,能慢慢试、细细调。