招标人违法违规行为

剖析与典型案例警示

在招标投标过程中,招标人作为核心主体,其行为是否规范,直接关乎招投标市场的公平、公正与透明程度。然而,部分招标人在实际运作中为谋取私利或简化流程,出现了一系列违法违规行径。现将以下招标人常见的违法违规行为予以分享,希望引以为戒。

一、规避招标、肢解项目

表现形式

招标人将依法必须进行招标的项目拆分成若干小项目,或者以保密、应急等理由规避招标,直接把项目发包给特定的施工单位。

法条罚则

《中华人民共和国招标投标法》第四条及第四十九条,任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。违反本法规定,责令限期改正,可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目,可以暂停项目执行或者暂停资金拨付;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

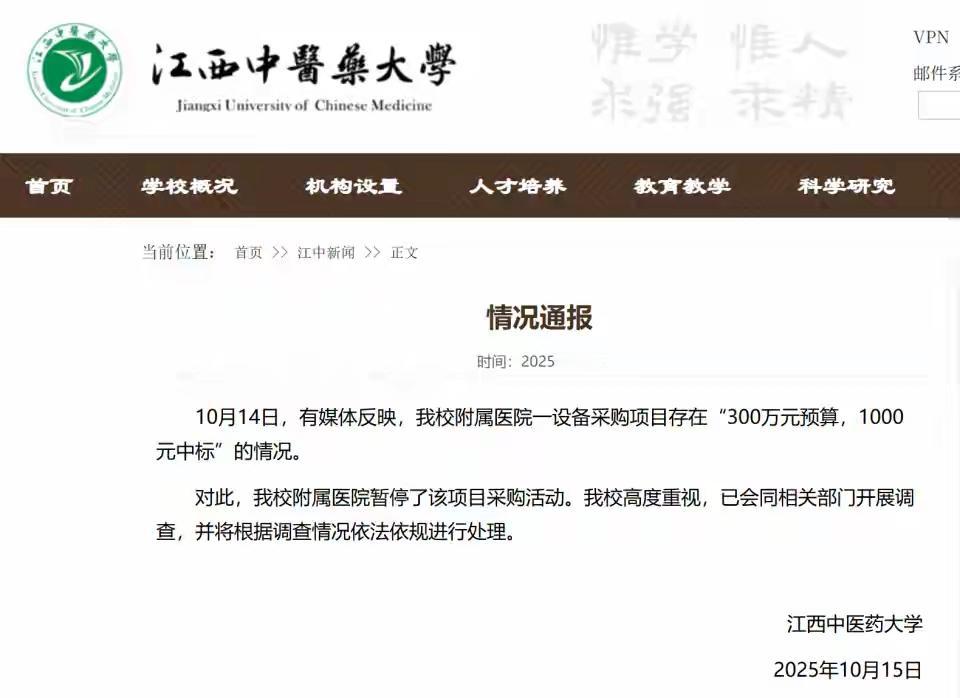

典型案例

某市政道路建设项目计划投资2000万元,该项目属于依法必须招标的范围。但项目业主为使熟悉的施工单位中标,将该项目拆分成5个投资额均在400万元以下的小项目,并分别以“应急维修”“小型改造”等名义,直接将这些项目发包给相关施工单位,绕过了招标程序,最终被监管部门查实。监管部门责令项目业主重新进行招标,对业主单位处以项目合同金额千分之八的罚款,同时对相关责任人给予处分。

二、先建后招

表现形式

招标人在招标前就已私下确定了承包商或供应商,在项目已经开工或者完工之后,才补办招标流程。

法条罚则

《中华人民共和国招标投标法》第四十三条及第四十九条规定,在确定中标人之前,招标人和投标人不得就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。违反本法规定,责令限期改正,可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目,可以暂停项目执行或者暂停资金拨付;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

典型案例

某学生餐厅拆除重建项目采用公开招标的方式进行采购。在招标过程中,A投标人发现该项目存在严重问题:在未开展评审、未签订合同的情况下,项目就已经开始动工建设。A投标人察觉到其中可能存在违法违规行为,随即向发改部门提起投诉。发改部门接到投诉后,迅速展开调查,认定投诉事项属实。最终,发改部门责令采购单位限期整改,并对相关责任人给予处分。

三、违反法定委托

表现形式

招标人未按照规定委托集中采购机构进行无偿代理采购,而是私下将政府采购目录内的项目委托给第三方代理机构开展有偿代理采购。

法条罚则

《中华人民共和国政府采购法》第十八条规定及第七十四条规定,采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目,必须委托集中采购机构代理采购。不委托集中采购机构实行集中采购的,由政府采购监督管理部门责令改正;拒不改正的,停止按预算向其支付资金,由其上级行政主管部门或者有关机关依法给予其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处分。

典型案例

某市政府采购目录内有一项价值1500万元的信息化建设项目,按照规定,该项目应委托集中采购机构进行采购。但该市A单位为图方便,私下将项目委托给了与自身关系密切的第三方代理机构B公司。B公司在招标文件编制中设置了不合理条件,评标标准也不明确。后经举报,该违规行为被查实。上级部门对A单位相关人员给予处分,宣布项目中标结果无效,并重新组织招标。同时,B代理公司也因违规操作,没收违法所得,记入不良行为。

四、设置不合理条款

表现形式

招标人在招标文件中设置与项目实际需求不相符的特定资质、业绩、奖项等要求,或者设置模糊不清的条款,为特定企业“量身定制”招标条件,排除其他潜在投标人,让意向企业中标。

法条罚则

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条及《中华人民共和国招标投标法》五十一条规定,招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关,属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。违反此规定的,责令改正,可以处一万元以上五万元以下的罚款。

典型案例

某学校新校区教学楼项目进行招标时,招标人在招标文件中提出了资格要求:投标人必须具备特定地区的教学楼建设业绩,并且在近一年内获得过特定奖项。这些条件与项目的实际难度和需求明显不匹配,其意图就是排除众多潜在投标人,为意向企业创造中标机会。该招标行为引起了其他投标人的不满,被投诉至监管部门。监管部门经过调查核实后,判定此次招标无效,责令重新招标,并对招标人进行处罚。

五、签订"阴阳合同"

表现形式

招标人与中标人在中标后签订两份合同,一份用于公开备案,内容符合相关法律法规要求;另一份则私下签订,改变了合同的实质性内容,如价格、工期等。

法条罚则

《中华人民共和国招标投标法》第四十六条及五十九条规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。违反规定的,责令改正;可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。

典型案例

某工业园区厂房建设项目,中标后招标人与中标企业签订了两份合同。一份是用于备案的“阳合同”,合同价格为5000万元;另一份是私下签订的“阴合同”,将价格降至4500万元,同时还缩短了工期。在项目结算时,双方因价格问题产生纠纷,“阴阳合同”的事情也随之曝光。监管部门介入调查后,责令双方按照“阳合同”执行,并对相关责任主体进行了罚款。

六、擅自追加合同金额

表现形式

在政府采购项目合同履行过程中,采购人未经法定程序,擅自通过补充协议追加采购合同金额,导致合同总金额显著超过原合同约定的中标金额。

法条罚则

《中华人民共和国政府采购法》第四十九条及七十一条规定,政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。违反此规定,责令限期改正,给予警告,可以并处罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,由其行政主管部门或者有关机关给予处分,并予通报。

典型案例

某学校维修改造项目公开招标,预算金额220万元,中标价218万元。合同履行中,采购人分3次向中标供应商追加采购,涉及金额96.5万元,占合同总金额的44%,远超法定10%上限。采购人擅自签订补充协议,未履行政府采购程序,追加比例达44%。累计金额超过项目预算,导致财政资金使用不规范。财政部门对采购人给予警告处罚,并责令整改,超出部分由采购人自行承担。