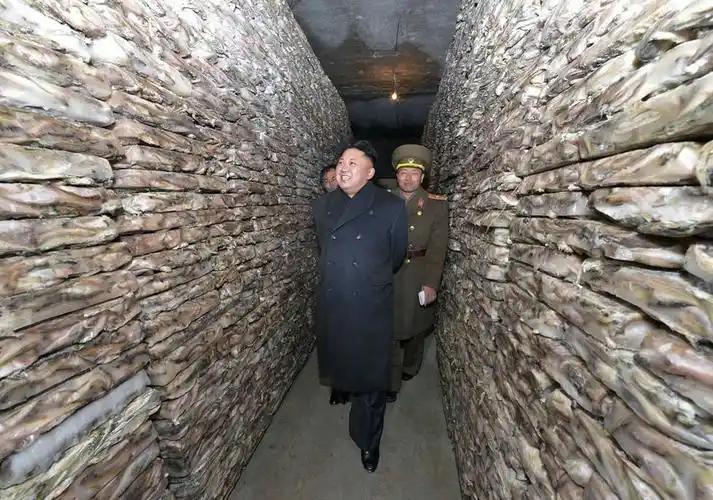

朝鲜人很少吃猪肉。不是朝鲜人不想吃或少吃猪肉,而是对于绝大多数普通民众来说,猪肉(以及其它肉类)是一种昂贵且难以经常获得的奢侈品。 在朝鲜想敞开吃口猪肉,光有钱没用,还得有肉票才行,可就算有票,能不能买到,依旧得看运气,晚一步当月额度就作废,哪有什么“想吃就买”的自在。 要说这肉票也不是人人都一样,明摆着分三六九等。红色的给干部,绿色的给军人,这两类人每月稳稳当当能拿2斤猪肉,不管国营商店库存怎么样,基本都能拿到手;可普通老百姓手里的白色肉票,一个月顶天了1斤,还得大清早去商店门口排队,去晚了货架空了,这1斤的额度就白瞎了。 可光有分配制度不行,猪肉从哪来也是个大问题。朝鲜多山,能种地的地方只占国土的18%,还大多集中在西部沿海,想大规模养猪本就不容易。更要命的是,农业机械化率连30%都不到,很多地方还靠牛耕地,效率低得很。早年间“苦难行军”那阵,粮食都不够吃,更别提养猪了,后来虽然允许农民有自留地,但像样的养猪场还是国家管着,想扩产能难上加难。 饲料更是卡脖子的事儿。养猪得有玉米当饲料吧?朝鲜每年得进口200万吨玉米才够,可受国际制裁影响,2024年实际就进了不到50万吨。没办法,农民只能把玉米秸秆切碎了发酵当饲料,那东西没什么营养,猪吃了长得慢,本来6个月就能出栏的猪,硬生生拖到10个月,长得还瘦巴巴的。之前有脱北者说,他在咸镜北道的养猪场干活时,每头猪一天就给两斤这种混合饲料,猪饿极了就啃栏杆,看着都可怜,这样养出来的猪,哪够全国人分? 更雪上加霜的是国际制裁,这事儿已经持续12年了,朝鲜每年少赚30亿美元外汇,农业投入直接受影响。2024年化肥进口量降了40%,粮食产量估摸着也就400万吨,刚够七成国人吃,哪有多余的粮食喂猪?就连咸兴市那个“2·8维尼纶联合企业”——朝鲜最大的肉类加工厂,也因为缺电、缺原材料,2024年产能只到设计值的三成,每周就开工三天,生产的猪肉罐头还得先出口换外汇,国内市场根本见不着,老百姓想吃口加工肉都没门。 正经渠道买不到,黑市就成了老百姓的“救命稻草”。平壤的光复市场,凌晨四点就有人背着编织袋等着,一袋10斤的冻猪肉卖100块人民币,是国营商店价格的五倍,这些肉大多是从中国丹东走私过来的,靠小船偷偷运过鸭绿江。可黑市风险大啊,2024年朝鲜搞“雷霆行动”,抓了200多个走私肉类的商人。可就算这样,黑市还是没断,毕竟老百姓想吃肉,除了这没别的地儿去。 更讽刺的是,黑市不认朝鲜元,只认人民币或美元。在平壤的涉外酒店,100块人民币能换13万朝鲜元,汇率倒挂得厉害,说白了就是自家货币没底气,经济能不畸形吗?普通工人一个月挣300到450块人民币,想买黑市的肉,得攒大半个月工资,哪能经常吃? 面对这窘境,朝鲜政府也不是没试过改。2023年平壤搞了“家庭承包责任制”,允许农民完成国家任务后,把剩下的农产品拿到市场卖,这政策让农村猪肉产量涨了两成,可城市居民还是没沾着光,国营商店该没肉还是没肉。 开城工业区也算个改革窗口,那里的韩资企业给工人开300到500美元工资,是普通工人的十倍,这些人能买得起黑市的肉,一个月能买50斤,可也只能偷偷摸摸买,毕竟国营商店没货,明目张胆买黑市的肉还怕被查,这改革改了个寂寞? 可就算有这些小改动,想让所有人都实现“吃肉自由”,还差得远。根据韩国统一部的报告,2024年朝鲜人均肉类消费量才12公斤,是韩国的五分之一。要解决这问题,得迈三道坎:解除国际制裁、提高农业生产力、推动经济市场化,可哪道坎都不好迈。国际社会盯着无核化,朝鲜不可能轻易放弃核武器;农业要自给自足,至少得十年大投入;经济改革又碰体制核心,怕出乱子。 对普通朝鲜人来说,吃肉还是个奢望。平壤的国营餐馆里,一份猪肉炒白菜卖5000朝鲜元,合35块人民币,是普通工人两天的工资。很多家庭只有春节或者孩子生日,才舍得买半斤肉,切成薄片炒青椒,就这还得全家省着吃,这就是朝鲜版的“奢侈大餐”。 说到底,朝鲜人想吃上一口不用抢、不用等、不用偷偷摸摸买的猪肉,还得走很长的路。毕竟让老百姓顿顿有肉吃,本就是最实在的民生,可现在却成了很多人盼着的“奢侈事儿”。你们说,要是连吃口肉都得这么费劲,日子过得能有多舒心?这背后的体制、历史、国际环境的难题,不是一天两天能解决的,只是希望哪天,朝鲜老百姓能不用再为一口猪肉犯愁。

尼莫

我记得我小时候也是这样的[哭笑不得]

尼莫 回复 10-20 20:07

你老兄说得很对

尼莫 回复 10-20 20:07

你老兄说得很对[点赞]

龙在江湖

咱们产能严重过剩,来买一点吧