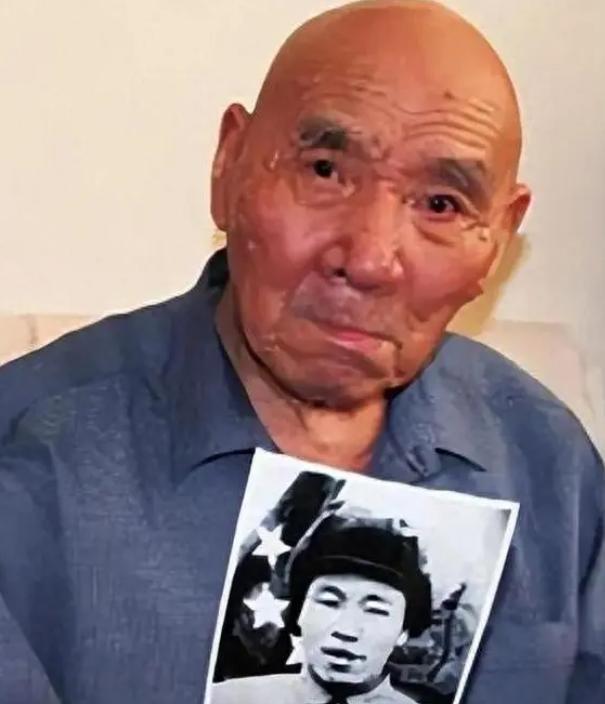

1950年,上级让董明德去抓俘虏,要求不能打草惊蛇,谁知他不按套路出牌,竟在敌人驻地附近点了篝火,没想到却因此立了大功! ( 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!) 董明德是山东蓬莱人,1926年出生,抗战结束后参的军,一开始在侦察班,因为脑子活、不怕苦,后来当了侦察班长,入朝时已经升成排长了。 那时候373团负责守申山和大同江北岸,可部队刚到朝鲜,对当地地形一点不熟,连王道全师长手里也只有一张朝鲜北部的地图,基层部队就更别提了,连敌人的兵力部署都不清楚。 373团团长李林想了个办法——抓几个俘虏来问,这是解放军常用的“抓舌头”战术,靠谱又有效。 要干这事,得找个有侦察经验的人,李林第一时间就想到了董明德,让他带一个班去德川前沿阵地侦察,能摸清敌人部署最好,要是能抓几个俘虏回来,那就更完美了。 可董明德干的事,远远超出了李林的预期,也把李林吓出一身冷汗。 他没按常规的侦察方式悄悄摸过去,反而让班里的战士穿上南朝鲜军巡逻队的衣服,大摇大摆地在德川附近的山头转悠。 转着转着,发现了一支十多个人的美军巡逻队。董明德脑子一转,有了主意——他带着战士们跑到美军巡逻队必经的路上,在地上生了堆火,等着敌人过来。 果然,美军看到火光就凑了过来,见董明德他们穿的是南朝鲜军服,没多想,还指挥他们干这干那。 董明德一点不生气,对着美军小队长点头哈腰,没一会儿就混熟了,甚至能跟人家勾肩搭背。 等美军彻底放松警惕,董明德突然从腰里掏出匕首,一下子放倒了身边两个美军,其他战士也赶紧动手,控制了剩下的人。 最后解决了七个美军,抓了三个活的带回来。李林看到这三个金发碧眼的美军俘虏时,又惊又喜又怕——喜的是董明德立了功,惊的是他居然敢这么冒险,万一暴露了阵地位置,那麻烦就大了。 话到嘴边的批评,最后还是咽了回去。 德川防御战结束后,125师要往肃川、顺川方向追击敌人。 11月29日凌晨,部队到了南朝鲜第六师的防区,这支部队在第一次战役里被打怕了,见志愿军过来,没怎么抵抗就跑了。 125师的侦察连跑在最前面,带队的是侦察科科长尚凤林和董明德,他俩又想出个招——让侦察连的战士全换上南朝鲜军的衣服,跟着溃败的敌人一起往前走,混进敌人的阵地。 到了月浦里的第二道阻击线,他们轻松就混了进去,等后面的友军开始进攻,侦察连突然从敌人内部开火,南朝鲜军被打懵了,好多人还没搞清楚怎么回事就没了命。 125师趁机拿下阵地,又歼灭了敌人一个营。 接着往第三道阻击线新仓里走,这里驻着美军骑兵第一师第七团,这可是美军的精锐,警惕性特别高,在路上设了检查站,挨个盘问溃败的南朝鲜军,确认是友军才放行。 尚凤林和董明德知道没法再混进去,干脆带着全连战士开枪冲了上去,当场打死八个美军,见好就收,撤回营地跟王道全师长汇报。 王道全立即命令373团进攻新仓里,董明德带着一个班接到任务:守住大部队必经的一座公路桥,不能让敌人把桥炸了。 董明德先去侦察,发现附近只有三十多个南朝鲜军活动,他心里盘算,与其被动防守,不如把这股敌人全消灭,桥就彻底安全了。 说干就干,当时清川江的水流特别急,天又冷,董明德怕惊动敌人,只带了一个战士,俩人泅渡过江,跟对岸的战友配合,前后夹击,把守卫大桥的三十多个南朝鲜军全歼灭了。 等大部队安全过了桥,董明德又带着这个班参加了新仓里的主攻,十多个人居然把两个连的南朝鲜军追得团团转,打得敌人溃不成军。 战斗结束后,董明德跟师部汇报战绩,连见多识广的王道全师长都被惊到了——这个排长每次都能搞出“大动静”,明明是侦察或防御任务,他总能扩大战果,可过程实在太凶险,每次都让领导捏把汗。 也难怪师里、团里对他又爱又怕。 抗美援朝第二次战役结束后,志愿军总部给董明德记了特等功,还授予他“二级战斗英雄”的称号。 现在回头看董明德的战斗经历,能发现志愿军打仗从来不死板——董明德敢穿敌人的衣服侦察,敢带着几个人追着敌人两个连打,不是蛮干,是因为他摸透了敌人的弱点,也敢在关键时刻豁出去。 那时候美军装备比志愿军好太多,飞机、坦克、重炮样样都有,要是志愿军墨守成规,按部就班地打,根本赢不了。 董明德这样的战士,他们没那么好的装备,却有灵活的脑子、敢打的勇气,还有对任务的责任心。 正是因为有无数个像董明德这样的战士,有42军这样不被看好却能打硬仗的部队,志愿军才能在朝鲜战场上一次次创造奇迹,把武装到牙齿的“联合国军”打退。 这种不墨守成规、敢想敢干的精神,放到什么时候都值得敬佩,也正是这种精神,撑起了当年的保家卫国之战,成了我们后来人永远的精神财富。