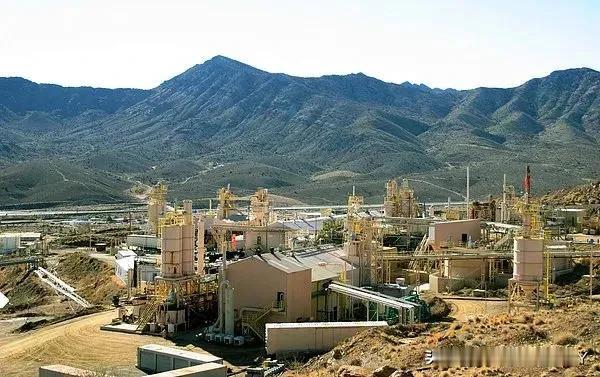

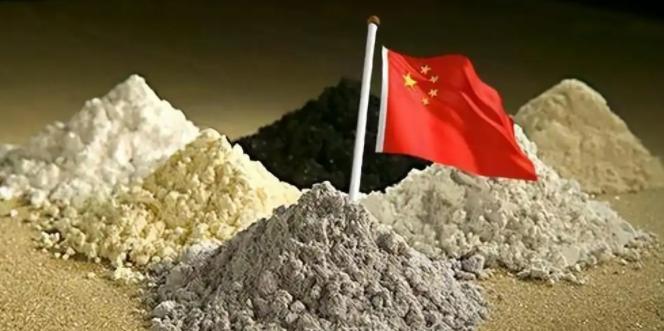

美国芒廷帕斯稀土矿失败,德国警告这下事态严重:中方动真格了! 美国唯一的稀土矿——芒廷帕斯矿今年4月的一则公告,彻底击碎了五角大楼的稀土自主美梦。这座被寄予厚望的矿山宣布停止向中国出口稀土精矿,可尴尬的是,自家根本没有像样的冶炼能力,开采出的矿石到头来还得乖乖运回中国加工。 德国之声10月9日的评论一语中的:中方这次是真的动真格了,西方的麻烦大了。谁能想到,为了摆脱对中国稀土的依赖,西方曾下过血本挖人。 白宫亲自开绿灯搞人才引进,欧美企业甩出500多万美元的年薪,澳大利亚用重金砸,日本干脆许以股权分红,前前后后挖走了47名中方稀土行业专家。 他们以为攥住了人才就握住了技术密钥,结果却栽了个大跟头——即便有专家坐镇,芒廷帕斯矿的冶炼车间依旧一筹莫展,连合格的稀土金属都产不出来。 西方显然打错了算盘,他们误以为稀土技术是某几位专家的“独门秘籍”,却忘了这背后是数十年积累的系统性优势。中国在稀土领域手握近4万项技术专利,从开采到分离的上百道工序,每一步都有专利护航。 徐光宪院士发明的串级萃取法,让中国稀土分离成本仅为美国的四分之一,这种核心技术绝非靠挖走几个专家就能复制。更别提黄小卫院士团队研发的“碳酸氢镁法冶炼工艺”,把分离效率提升30%的同时还降低了污染,被业内称作“稀土分离领域的工业革命”,西方企业砸钱多年也难以突破。 比技术壁垒更难逾越的,是工业化规模的鸿沟。稀土大多是冶炼行业的附属产品,想低成本提取,就得有大规模的铝冶炼厂等配套产业,通过副产品回收实现效益最大化。这种“集群化生产”模式,是中国几十年工业化积累的成果,美欧哪国能轻易复制? 英国《金融时报》早就泼了冷水:就算给西方30年,也未必能赶上中国的产业链优势。美国自己也试过,芒廷帕斯矿九年前就重启过炼厂,结果不到三年就因成本过高倒闭,如今重开依旧难逃“开采后送中国加工”的宿命。 数据最能说明问题。中国稀土产量占全球约70%,但真正的杀手锏是超过85%的冶炼分离能力,在中重稀土领域更是垄断了全球90%以上的供应。这种全链条掌控力,让西方陷入了“有矿无技”的困境。 芒廷帕斯矿每年产出4万多吨精稀土,其中3.2万吨都要运到中国加工,美国本土生产的稀土产品纯度仅92%,远达不到军工所需的高标准,跟废矿没两样。 五角大楼的焦虑可想而知,F-35战斗机一架就需要近500公斤精稀土,第六代战机F47的用量更是翻了五倍,如今战略储备仅够维持四个月,雷神公司的雷达订单、洛马的战机生产线都快停摆了。 德国的紧张不无道理,作为工业强国,其汽车和高科技产业早已被稀土供应链“卡了脖子”。大众、宝马的电动车电机,每台都需要1.5公斤钕铁硼磁体,而全球87%的高性能钕铁硼产能都在中国。 今年六月,德国大陆集团在匈牙利的工厂就因稀土供应延迟被迫停工,德国汽车工业协会警告,国内汽车产业可能三个月内陷入停滞。更要命的是,欧洲几乎没有稀土精炼能力,从零建厂形成规模至少要五年,欧盟喊出2030年稀土自给率40%的目标,在现实面前显得格外苍白。 西方不是没尝试过“砸钱自救”。五角大楼投入4.39亿美元,联合澳大利亚企业在得州建分离厂,可生产的镝铁合金纯度只有99.9%,比中国产品低两个数量级,直接导致爱国者导弹雷达精度下降15%。 环保壁垒更成了绊脚石,瑞典的稀土矿因放射性废物管理争议,环评流程要拖10到15年,成本激增三成以上,欧洲银行都怕环保不合规不敢放贷。这种“既要又要”的困境,让西方的稀土自主之路越走越窄。 中国的优势早已不止于生产端,更延伸到了规则制定权。截至2025年,中国持有全球67%的稀土核心专利,在永磁材料领域占比更是高达82%,还主导制定了17项稀土国际标准,把中国规范变成了全球规则。 芒廷帕斯矿的失败,本质上是西方霸权思维在产业规律面前的溃败。他们习惯了用短期利益诱惑抢占资源,却忽视了技术积累和产业生态的长期建设;总想靠“卡脖子”压制别人,却忘了自己早已深度绑定全球供应链。 中国的稀土优势,不是靠“垄断”得来的,而是几十年深耕细作、攻克千难万险的成果,从人才培养到专利布局,从产业集群到环保治理,每一步都走得扎实。西方该醒醒了,靠挖人、砸钱搞“速成式”产业突围根本行不通。 德国之声的警告更该变成清醒剂:在全球化深度融合的今天,搞阵营对抗、技术封锁没有出路。中国既不会轻易放弃自己的产业优势,也始终保持开放合作的态度,但前提是尊重规则、平等互利。 美国稀土矿的梦碎,或许能让更多国家明白:产业霸权从来不是靠抢来的,而是靠踏踏实实地积累。那些总想走捷径、搞双重标准的国家,最终只会在自己设下的壁垒里寸步难行。