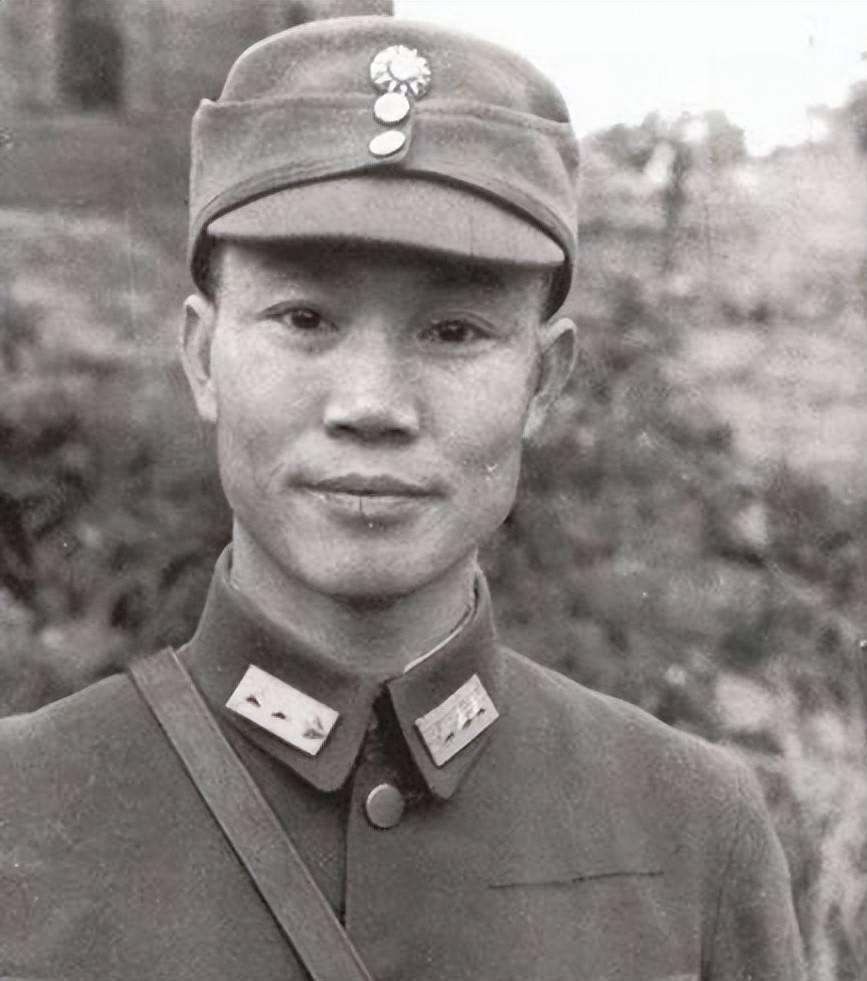

台湾102岁老兵,16时替兄从军抗日,一直有个愿望就是回到湖南老家,拜祭一下母亲!在两岸志愿者的帮助下,他成功找到母亲的坟墓,但在返回台湾的路上,在福州转机时离世。网友:他终于如愿永远留在了妈妈的身边! 岳阳老家的山坡上,两块墓碑静静相邻,一块刻着刘登达母亲的名字,另一块新立的石碑上,“刘登达”三个字还泛着新鲜的石粉。 2025年10月6日,细雨沾湿了墓前的青草,志愿者王清萍把一枚泛铜绿的军功章轻轻放在碑前,这是102岁的刘登达留在世间的最后念想。 他终于实现了“百年后陪在母亲身边”的心愿,而这心愿,曾跨越海峡,在多个空间里辗转了几十年。 台湾台北的一间小屋里,阳光透过老旧的窗户,落在一张磨损的木桌上。 桌角夹着张发黄的老照片,照片里的女人笑着,是刘登达的母亲。 1946年到2025年,刘登达在这里住了近八十年,没儿没女的日子里,他每天清晨都会把照片取下来擦一擦,再去市场挑两把青菜,回家煮一碗清汤面。 清明时节,他会从抽屉里拿出纸笔,对着照片写下思念,再托人把纸花寄回岳阳,仿佛这样就能离母亲近一点。 福州长乐机场的机舱里,2025年10月1日的空气带着国庆的热闹,却突然被一阵慌乱打破。 102岁的刘登达刚坐下,就突然捂住胸口,指尖还夹着没放好的登机牌。 氧气面罩落下时,他眼角扫过舷窗外的跑道——那弯曲的线条,像极了岳阳老家秋天的坡地,恍惚间,母亲坟前新铺的黄土仿佛就在眼前。 120急救人员的脚步声在过道里“嗒嗒”响,可他还是没能撑过去,生命永远停在了这场“返回台湾”的旅程中。 湖南衡山西站的站台上,2025年9月25日的晚霞染得天空通红。 102岁的刘登达拎着一个小箱子,另一只手紧紧攥着磨毛的蓝布袋,慢慢走下高铁。 脚刚沾到站台的水泥地,他就停下脚步,微微弯腰,像是在感受土地的温度。 这是他时隔多年再次踏上湖南的土地,布袋里装着老照片、军功章,还有他攒了一辈子的乡愁。 从1946年离开,到2025年归来,他等这场“回乡”,等了近八十年。 岳阳老家的老屋门口,2025年9月26日的清晨飘着米粉的香气。 亲人在门口支起木桌,端上热气腾腾的米粉和油豆腐,刘登达坐在小板凳上,手里的汤勺轻轻碰着碗底,发出“叮叮”的轻响。 他吃得很慢,嘴里反复念叨着“像回到旧年”,眼睛却盯着屋里的天井。 几十年前,母亲曾在这里晒稻谷,而现在,只有雨滴落在天井的声音,还能勾起他模糊的记忆。 台湾台北的车站里,1988年的清晨飘着豆浆的热气。 刘登达把证件、老照片塞进蓝布袋,手指反复摩挲着照片上母亲的眉眼。 那是他第一次筹划回大陆探亲,站在豆浆铺前,他却没心思买早餐,只盯着车站的时钟,看着指针一点点靠近发车时间。 一路上,他坐在靠窗的位置,一句话也不说,偶尔把掌心按在胸口,像按住一颗跳得太急的心——他既盼着回家,又怕听到母亲不在的消息。 岳阳老家的墓地坡上,2025年9月的太阳很烈,风却很软。 刘登达在亲人的搀扶下,慢慢走到母亲的墓碑前。 他手抖着,从蓝布袋里拿出三根香,一根一根按顺序点燃,烟雾缭绕中,他突然双腿一软,跪在了地上。 手掌抚过冰冷的石碑,他没说话,泪水却顺着皱纹往下流,像是要把几十年的思念都哭出来。 最后,他从布袋里取出军功章,放在碑前,像是把自己16岁参军的岁月,都交还给了母亲。 湖南桑植的一间ICU病房里,2025年9月3日的电视屏幕上,纪念抗战胜利80周年的阅兵仪式正在进行。 102岁的彭长竹躺在病床上,由叔叔举着手机观看。 他的右眼戴着黑色眼罩——1939年参加常德会战时,他在肉搏战中被刺瞎了右眼。 看着屏幕里整齐的队伍,彭长竹的嘴角微微上扬,当晚九点半,他安详离世。 就像刘登达一样,这位老兵也在实现心愿后,平静地告别了世界。 岳阳老家的老屋天井旁,2025年9月的夜晚很静。 刘登达坐在门槛上,手里攥着老照片,亲人刚给他补办完百岁生日宴,屋里还留着饭菜的香气。 他没点灯,就着月光看着照片,嘴里轻声说着“回家真好”,像是在跟母亲分享这份热闹。 谁也没想到,这场“回家”的喜悦,会在几天后的福州机场戛然而止,而他最终的归宿,还是回到了岳阳的山坡上,陪着母亲,再也不分开。 这些散落的空间,串联起刘登达的一生:台湾的小屋藏着他的日常乡愁,福州的机舱停住他的归途,岳阳的山坡圆了他的最终心愿。 就像无数抗战老兵一样,他的一生都在“思念”与“归乡”中辗转,而最终,故土的土地,成了他最安稳的依靠。 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!