故宫地下有一条15公里暗沟藏在紫禁城地下的“治水密码”,藏着六百年的生存智慧太和殿前“千龙吐水”的盛景,从不是偶然的奇观。这背后,是一套藏在地下的“隐形水利工程”——总长超15公里的暗沟如毛细血管般纵横交错,与地面明沟织成覆盖72万平方米宫城的立体排水网。600年前,工匠们便读懂了北京的水文脾气,以“北高南低、中高四低”的地势为骨,用15层密缝青砖为肤,让雨水落地即顺坡入沟,再经暗沟汇入内金水河,最终奔流入护城河。

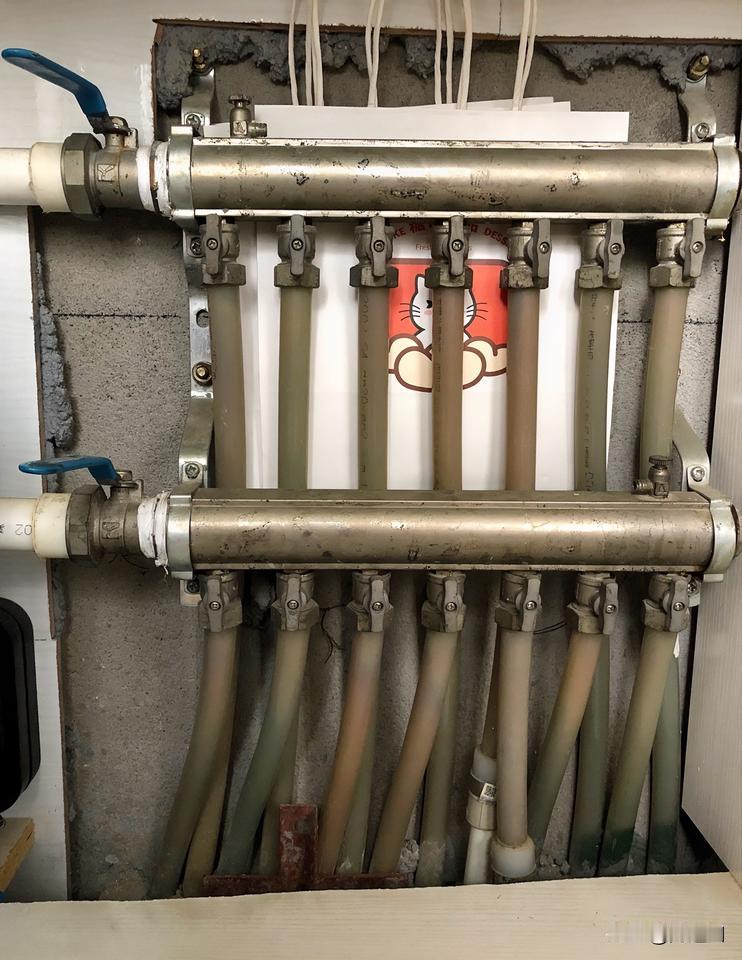

更绝的是实用与美学的共生。暗沟出口藏在1100余只螭首口中,8-10厘米的精准开孔、1米间距的科学排布,让暴雨时水流既高效排出又互不冲击。武英殿旁的雕花沟盖能防滑,隆宗门暗沟的菱形凸起可减淤,连排水构件都藏着巧思。2018年台风“安比”带来的暴雨,这套系统仅用20分钟便完成泄洪,印证着古人“疏而非堵”的治水哲学。

如今偶见的故宫积水,从不是老系统“失灵”。34公里沟渠中11公里堵塞,87个螭首被塑料袋、口罩堵死,现代硬化地面切断了雨水下渗的“天然路径”,才让千年智慧遇阻。而明清时“春日掏沟、暴雨值守”的日常维护,更提醒着我们:文物保护从不是一劳永逸。

那条沉默的地下暗沟,是古人写给现代的答卷。它藏着“海绵城市”的雏形,更藏着“代代守护”的真谛——让老祖宗的智慧“活”下去,从来靠的都是日常的“细心伺候”。