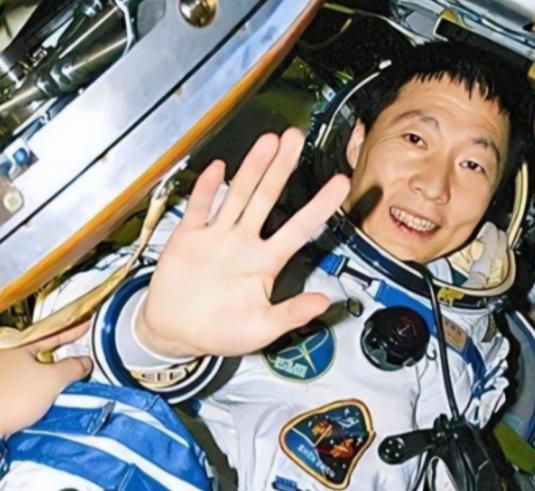

[中国赞]杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。除此之外,对于为什么不再登上太空,他本人这样回应,道出航天员的不容易。 (信源:上观新闻——杨利伟为什么没有再上一次太空?本人回答来了) 很多人都在问,杨利伟为什么只飞了一次?这个问题,可能从一开始就问偏了。他那21小时23分钟的太空之旅,真正厉害的不是“上去过”,而是用自己的血肉之躯,给中国载人航天这台无比复杂的机器,做了一次无法替代的“出厂校准”。 他把极限的痛苦变成了可以计算的参数,把惊魂的记忆写进了整个组织的基因里。他不是简单地上去绕了一圈,他是去探路的,用自己的身体去摸索那条生死边界。 与其说那是一次飞行任务,不如说是一场用生命在采集数据。在那个孤寂的宇宙里,杨利伟的身体就是中国航天最灵敏的探测器。 那要命的26秒火箭共振,他感觉自己快要牺牲了,嘴角都渗出了血。但就在那种剧痛中,他依然死死记下了身体的感受。正是这份拼了命换来的振动数据,让工程师们彻底改了发动机方案,从神舟六号开始,那种可怕的抖动就再也没出现过。 还有,当飞船以接近每秒七公里的速度冲向地球,他看到舷窗的烧蚀层出现了裂纹。这不是什么事后回忆,而是他当时就冷静上报的关键发现。这个报告,直接让后来的飞船用上了全新的复合吸热材料,给后辈们加了一道保命符。 就连那个在太空里听到的神秘“敲门声”,他都按规定记下了频率和方位。后来这事被写进了心理训练手册,让航天员们明白,太空里有些怪声很正常,别慌。他的每一次心跳、每一次不适,都成了系统优化的宝贵依据。 从太空回来,杨利伟几乎没怎么歇,就开始了他的新任务:把自己经历的那些痛苦,系统地“编码”进整个航天员队伍的训练体系里。 他很快就成了中国航天员科研训练中心的副主任。他亲自感受过的超重、胸腔压迫和心理恐惧,都被他拆解成一个个可以量化的训练项目。他要确保每个新上天的人,都提前感受过他经历的极限。 正因为自己差点没回来,所以他在选拔新人时极其严苛。他特别看重实测数据能不能稳定复现,最反感那种纸面上的理想值。因为他知道,太空里容不得一点侥幸。 他的指导细到什么程度?连神舟十二号乘组在失重状态下先洗脸还是先刷牙的顺序,他都给出建议。因为他明白,宏大的航天事业,就是靠这些保证安全和效率的小细节撑起来的。他不再是那个亲自上天的人,而是成了那个“送别人上天”的体系搭建者。 杨利伟不再飞,不是他使命的结束,反而是他坐标的重置。当上载人航天工程副总设计师后,他的视野不再是驾驶舱里那扇小小的舷窗,而是整个工程的全貌。 他要考虑的,是空间站建设的大决策,是各个系统间的复杂协调,这比执行一次飞行任务要难得多,责任也大得多。 如今,中国航天发射都快成常态了,他还是会出现在神舟飞船返回的复盘会上,盯着着陆场的风速数据问个不停。他怕大家干得太熟练了,反而会松懈。这种近乎偏执的细节控,源于他对第一次飞行风险的刻骨铭心。 他当然还想飞,不止一次笑着说“想去月球”。这既是他的个人愿望,也是在用自己的影响力,为国家的载人登月计划打call。他还把大量时间花在给孩子们讲课上,告诉他们上天有多不容易,给未来埋下种子。 所以,别再用“再也没上过太空”来评价杨利伟了。他的价值,早就从“飞行的高度”转变成了“体系的深度”。 他亲手为这个国家趟出了一条通往太空的生死险路,然后转过身,花了二十多年,把这条路修成了后辈们可以安全通行的国道。他其实从未离开太空,只是把自己的岗位,从飞船的驾驶舱,搬到了整个中国载人航天工程的中枢控制室。

![我的天哪[笑着哭][笑着哭]!刷到宇航员的手,真的瞬间破防了!那双手看着不像在太空“](http://image.uczzd.cn/6096296648517996152.jpg?id=0)