老九胤禟的母亲,正是《康熙微服私访记》中的宜妃郭络罗氏,她也是康熙朝最得宠的妃子之一。郭络罗氏的父亲仅是一名佐领,虽说官职不低,但对比皇家而言,显然算不上强硬的政治背景。可即便如此,郭络罗氏成为了数次阅选中被康熙选入后宫的九位秀女之一,且入宫当年就被封为宜嫔。虽说在七位嫔中排行第六,但那几位要么娘家有权有势,要么在宫中资历极深,有的甚至已生下子女。而宜嫔一样都不占,却能在入宫后迅速晋为嫔位,这只能源于康熙对她的特别宠爱。

封嫔仅两年后,宜嫔便生下皇五子胤祺。不过这个孩子先被康熙交给紫禁城 “幼儿园园长” 孝懿仁皇后抚养,后来又交给了嫡母博尔济吉特皇太后 —— 大概是为了缓解这位皇太后晚年的孤寂之情。总之,宜妃没能亲自抚养自己的第一个孩子。好在,生下皇五子仅两年后,郭络罗氏又被封为宜妃,随后便生下了老九胤禟,这下终于能把孩子带在身边,因此对他特别疼爱。仅隔两年,她又生下皇十一子胤禌,可惜这个孩子少年夭折了。

封妃之后,除了自己的孩子,宜妃还抚养了别人的孩子。她的姐姐嫁人后守寡,后来和宜妃差不多时间入宫,由此推测,姐妹俩应当都很漂亮。但郭贵人入宫后并不得宠,也没有更高封号,只生了一儿一女,儿子还夭折了。后来郭贵人或许是去世了,女儿便交给妹妹宜妃养育。除此之外,宜妃还养育了老十三的生母章佳氏所生的皇十三女。膝下有一子两女,想来她的生活还算充实忙碌。

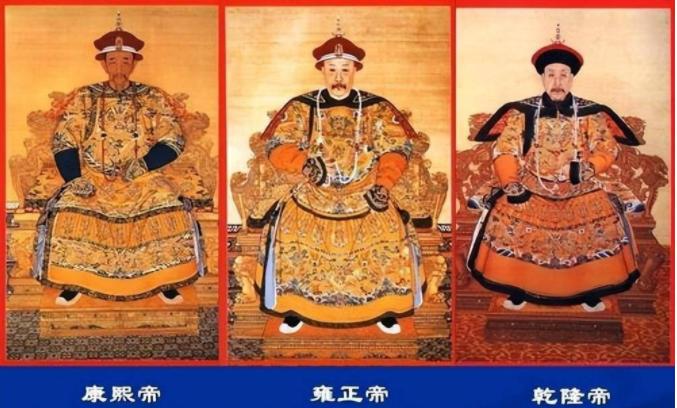

《康熙微服私访记》之所以会写康熙带宜妃出行,正是因为康熙对她的宠爱有据可查。《永宪录》中就有记载:“宜妃生皇五子、九子,眷顾最深。”

康熙每次出征在外,都会命人给宜妃写信报平安,还会为她捎回当地特产。冬巡盛京时,更是两次在宜妃父亲三官保的家中驻跸,以此彰显对她的特殊荣宠。康熙还赐过她 “千里眼”(望远镜),这在当时可是极为稀罕的物件。康熙自己本就喜欢这些西洋玩意儿,大概是希望能和最爱的人分享这份玩耍的喜悦。即便到了宜妃五十多岁时,康熙得到一箱西洋香料,也全给了她 —— 可见康熙是真的把她放在心上,即便她年老色衰,这份爱意也未曾减少。

传说宜妃年纪大了以后,身体不太舒服,总觉得能听见打击乐器的声响,而且不分昼夜,让她根本无法入睡。康熙急得不行,下令京城内外一周内不准吹打乐器。可即便如此,宜妃依旧能听到声响,于是康熙派太监严查。

查到如今的海淀区永丰屯地区时,太监发现寺内有打击乐器的声响,十分生气,便上前问方丈为何不遵圣旨。方丈连忙停止演奏,宜妃当天就听不到声响了。过了几天,太监传旨让寺内老方丈进宫,宜妃为表礼佛之心,想要赐给方丈银两。方丈却说,出家人要钱无用,若能重修庙宇,才能积福积寿。宜妃便亲自去查看,发现庙宇果然破败,于是捐出自己的脂粉钱修庙,还买了庙田供养寺庙。康熙对此十分赞许,命令官兵全力配合,寺庙竣工后,还特意御书 “香嵒寺” 匾额。

当然,这只是个传说 —— 毕竟在海淀永丰屯,别说敲钟,就算炸山,紫禁城也听不到。但香嵒寺出土的残碑,的确记载着这座庙是宜妃修建的,目的是为康熙祈福。这座寺庙一年只开三次道场,分别是佛诞日、万寿节(皇帝的生日)和宜妃的生日…… 好家伙,这狗粮撒得够足!

康熙病重时,宜妃也生了病,康熙此时仍惦记着她,允许她乘坐四人软榻出行 —— 这在后宫是极为罕见的待遇。因此,听说康熙驾崩后,宜妃不顾病体,立刻乘软榻前来,送别与自己相伴一生的男人。

没想到,正是 “乘软榻” 这一康熙特批的待遇,让雍正极为不满。在雍正看来:“我母亲都走着来,你算什么人,居然敢坐软榻?” 但他不能在先皇棺椁前责骂其生前宠妃,只好迁怒于太监,一顿狂骂,为的给宜妃难堪。

宜妃被康熙偏爱了一辈子,早已习惯有恃无恐,做事难免有些不过脑子。康熙二十年,由嫔位晋封妃位的四个人中,宜妃排名第二,比德妃高一位,因此在后宫各种场合,她通常都站在德妃前面。所以这次,她也按一贯习惯,在跪拜康熙梓宫时,直接跪在了雍正的母亲德妃前面。唉,她压根没多想:今时不同往日,人家的儿子已经是皇帝了……

更何况,宜妃的儿子胤禟和雍正的关系,别说相亲相爱,那是剑拔弩张……

雍正简直是 叔可忍,婶不可忍,于是直接痛骂了宜妃一顿。我挑几句原文,让大家感受下老四的愤怒:

“天无二日,国无二主”:核心思想就是 “我才是唯一的主子”;

“当年皇太后见太皇太后之礼,何等整齐严肃,众母妃皆所睹悉。今圣母皇太后慈善谦逊,念旧情殷,不遽另行大礼,是圣母皇太后之仁”:我妈只是跟你们客气,你们还真当回事了?

“但众母妃自应照前遵行国礼”:别忘了自己的本分;

“即如宜妃母妃用人搀扶可以行走,则应与众母妃一同行礼;或步履艰难,随处可以举哀。乃坐四人软榻在皇太后前,与众母妃先后搀杂行走,甚属僭越,于国礼不合”:我和我妈都走路来,你凭什么坐软榻?就算是我爸允许的,也不行!

“皇考未登梓宫前,仓促之际,宜妃母妃见朕时,气度竟与皇太后相似,全然不知国体”:你醒醒!你儿子没当上皇帝,他很快就要被改名为 “塞斯黑” 了!

反正大家品品这语气...即便经过文官之乎者也的修饰,话说得也够重了……

由于康熙曾留下 “料理宫闱家务事宜” 的谕旨,明确 “有子之妃嫔,年老者各随其子归养府邸,年少者暂留宫中”,雍正自然 “谨遵圣谕”,派人询问诸位母妃,她们也都愿意随儿子回府。于是,宜妃便和其他几位年老有子的太妃一样,出宫去五皇子胤祺府中养老了。

为啥不找自己一手养大的胤禟?因为那时胤禟已经被发配去西宁了!甚至在胤禟临走前,雍正还以宜妃患风寒不宜见面为由,只允许母子二人在宫门口告别。宜妃这辈子,只有胤禟这一个儿子是自己带大的,如今儿子远行、前途未卜,母子俩自然伤感,抱头痛哭。可雍正转头就以 “抗旨” 为名,将她禁足了……

哦对了,雍正自始至终都没尊封宜妃为太妃,连表面上的礼仪过场都懒得走。

对比之下,雍正对康熙留下的其他嫔妃可就 “周到” 多了:康熙刚去世,雍正就立刻下旨,尊封了多位位分较低的母妃,甚至把一些没有名分但生育过孩子的女子,集体封为贵人;还特意关照要封六公主的母亲为嫔,连一位没有生育过的常在也没落下,一同封为贵人。

嗯,人人都照顾到了,唯独漏掉了宜妃……

虽说受了不少委屈,但宜妃的大儿子胤祺被封为恒亲王,待遇还算不错,她住在恒亲王府,也算是老有所养。可雍正这人,大家也知道,表面 “心胸开阔”,实则爱记仇,没多久就又琢磨上了这些出宫的母妃。

这事的导火索,是 “紫禁城丧葬委员会主席”(调侃)允祹上奏说:“皇上若是思念诸位母妃,可召她们立刻入宫相见。” 我估计允祹是想拍马屁,暗示雍正重孝道、善待康熙嫔妃。雍正先假客气了一番:“我怎么能让母妃们‘召之入见’呢?允祹你胡说什么!我是晚辈,哪能这么做?”

随后就开始抱怨:“迄今三年以来,诸位母妃,未曾遣人至朕前一问起居。” 这话里的埋怨藏都藏不住 —— 潜台词就是:“你们还知不知道本分!三年了,居然没一个人来给我和皇后请安!”

当然,雍正不可能真在乎父亲的妃子是否给自己和皇后请安,他真正在意的是:“你们到底有没有把我这个皇帝放在眼里!”

我不知道这通脾气发完后,有没有人入宫请安。反正他说完这话没几个月,胤禟就死在了直隶监狱,胤禟的儿子们也全被软禁,一关就是五十年……

失去了自己一手抚养大的独子,宜妃的悲痛可想而知。可没想到这还不是结束 —— 没几年,老五恒亲王也去世了,宜妃再次经历白发人送黑发人……

或许是接连的打击太过沉重,宜妃在大儿子去世的次年也撒手人寰,享年 73 岁。可谁能想到,她死后还有一劫:雍正不给她下葬!

你没看错,宜妃的棺材就这么一直搁在外面,就是不让入土。为啥我说 “不给” 而非 “疏忽” 或 “遗忘”?因为雍正这人向来事无巨细,什么都管。在此之前,康熙的易贵人去世时,雍正对 “哪些嫔妃能葬入康熙景陵妃园寝、哪些需另寻地方安葬”,有过极为详细的指示:

“今日总管等所奏易贵人之事,似此贵人入陵尚可。陵内关系风水之地,嗣后尔等宜加以斟酌:如曾奉御皇考之贵人,则可入陵;若随常加封者,则不可。或在外围周方左右,或在苏妈里姑(即苏麻喇姑)之左右,尔等谨记。或遇事出,同内务府总管密议具奏。”

核心原则很明确:贵人以上且曾侍奉过康熙的,可葬入妃园寝;若是仅 “随常加封”(即没侍奉过康熙,只是靠康熙心情普调待遇)的,就只能葬在外面。

这么看,宜妃葬入妃园寝是毫无悬念的 —— 和她平级的妃子去世后,都已葬入,且祭祀多年。可雍正这人,你跟他讲道理?他的心情就是道理!

因此,没人敢提让宜妃入葬的事,她的棺材就这么一直放着……放着……放着……

放到什么时候呢?四年后,乾隆二年。没错,雍正到死都没让这位母妃入土为安,最后还是乾隆实在看不下去,赶紧让人把宜妃下葬了……

大家看《康熙微服私访记》的时候,是不是没想到这位足智多谋娇俏可人有胆有识的宜妃,有着如此高开低走的憋屈人生?

![所以说嘉庆给乾隆上高宗的庙号是恶意的推测完全有道理[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/6960296013947822428.jpg?id=0)

![多尔衮用一辈子给了后世人一个答案[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/2961177908594312148.jpg?id=0)