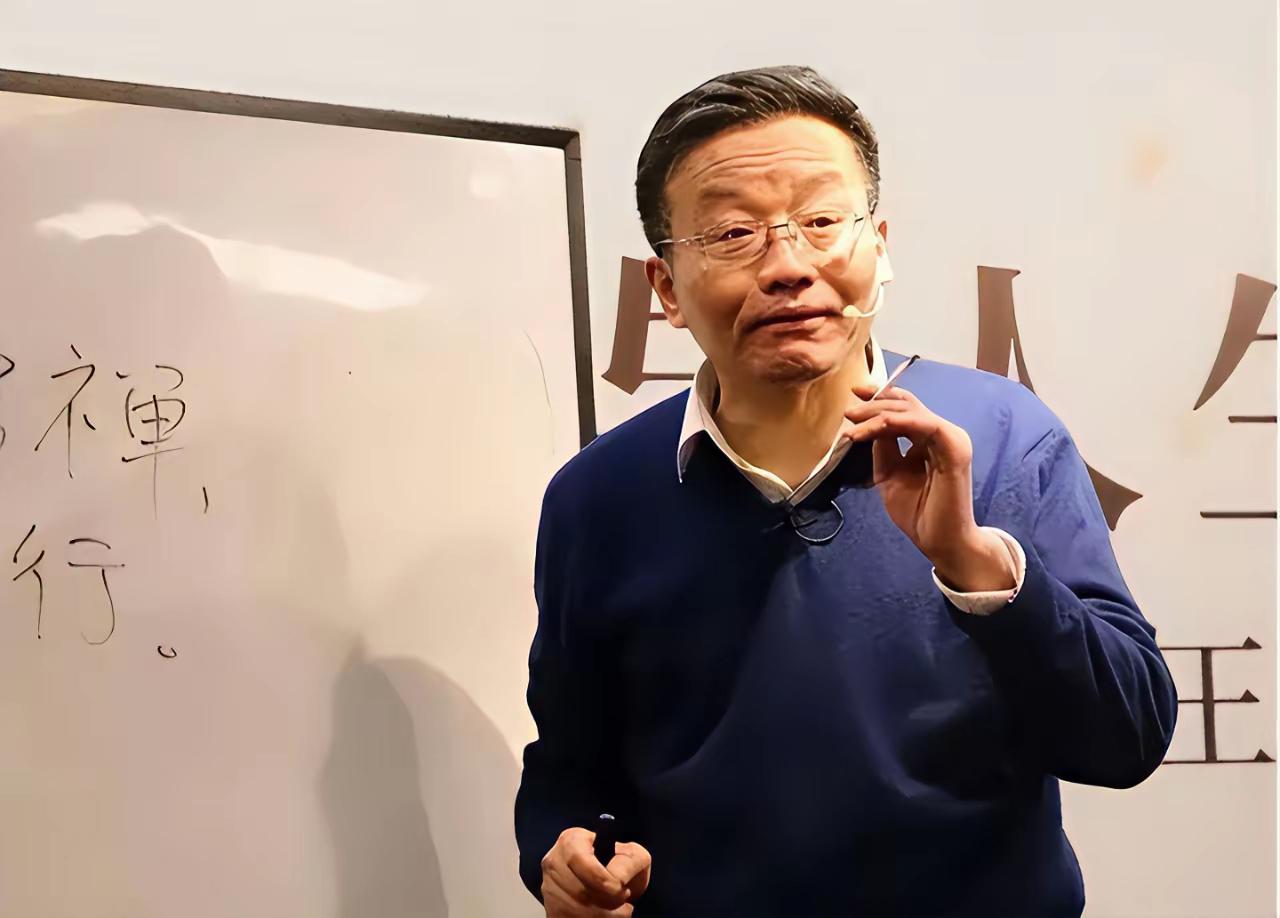

10月8日媒体报道,复旦教室里,67岁的哲学王子王德峰看着底下黑压压的300个学生,突然来了句:“现在的中国人,不管有钱的没钱的,都感觉不到幸福了。”一个男生犹犹豫豫地举手问:“老师,要是这样,我们活着到底图个啥呢?”王教授说了一句让所有人都惊掉下巴的话:“你们都把成功当成了人生的意义,其实,成功恰恰是意义的头号敌人。” 这些年大家都能感觉到,咱们国家经济确实发展得快。 你没发现吗?以前街坊邻居聊天,话题多是“今天菜价降了”“孩子期末考了第几名”,现在一开口总绕不开“谁谁创业赚了几百万”“哪个同学进大厂拿了年薪五十万”。好像不知不觉间,“过得好”就跟“赚得多”画了等号,“有意义”就必须绑着“成功”的标签。王教授在复旦讲了三十多年哲学,见多了这样的学生——有的为了“上岸”考公,把自己熬成了胃病;有的进了金融圈拿高薪,却在朋友圈吐槽“三个月没跟家人吃顿热饭”,这些孩子明明达到了别人眼里的“成功标准”,却总说“心里空落落的”,这就是他说的“成功吞了意义”。 王教授研究王阳明、讲庄子,从来不是空谈大道理。他在课上常举自己的例子:年轻时住筒子楼,一家五口挤二十平米,晚上在路灯下改讲义,可那会儿写完一篇好稿子,跟同事凑钱买瓶啤酒喝,就觉得特别满足。现在条件好了,书房比以前的家还大,却偶尔会对着满书架的书发呆——不是日子变差了,是咱们把“幸福”的标准抬得太高,高到必须靠“成功”来填,忘了那些不用花钱、不用攀比的小满足,才是意义的本来样子。 那个举手提问的男生,大概率也藏着这样的焦虑。现在的年轻人,从上学就被卷着“考重点”“进名校”,毕业要跟几万人抢一个岗位,好不容易站稳脚跟,又要比房子大小、车子档次。他们不是不想幸福,是怕“不成功”就没资格幸福。可王教授戳破了这层窗户纸:成功是别人眼里的“达标”,意义是自己心里的“踏实”。你要是喜欢画画,哪怕没成为画家,每天下班画两笔也能找到乐趣;你要是想陪家人,就算没赚大钱,周末带孩子逛公园也比天天加班有意义——这些事没“成功”的光环,却能让人真真切切感觉到“活着的值”。 咱们国家经济跑得多快啊,几十年前连吃饱饭都要琢磨,现在超市里货架堆得满满当当,大家的钱包也鼓了。可经济发展是为了让日子更舒心,不是让所有人都活成“成功模板”。王教授在教室里说那句“惊掉下巴”的话,不是反对努力,是怕大家把“努力”变成“跟自己较劲”。他见过太多学生,把“没成功”当成“没价值”,明明过得挺好,却总觉得“还不够”,最后把自己熬得身心俱疲,这才是最可惜的——把人生的意义绑在成功上,就像把风筝线拴在石头上,飞得再高也会被拽得难受。 王教授今年67岁,头发都白了大半,却还在教室里跟学生聊“幸福”“意义”,不是闲得没事,是怕这代年轻人在快节奏里丢了根。他常说“哲学不是用来考试的,是用来安身立命的”,所谓“安身立命”,就是知道自己要啥,不是别人说你该要啥。那些觉得“不幸福”的人,不是过得不好,是把“成功”当成了唯一的标尺,忘了人生还有“慢慢来”“过得去”“我喜欢”这些更舒服的活法。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。