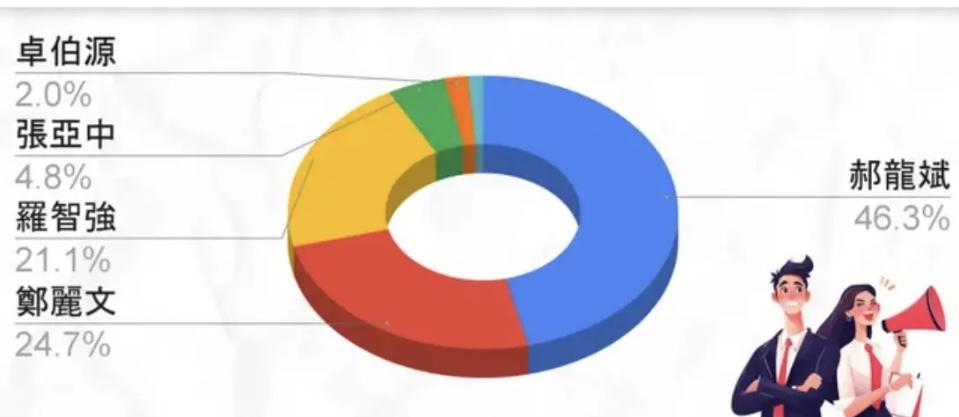

倒计时进入最后十天,郑丽文第三次松口“要见高市早苗”,蓝营风暴再起,马英九、洪秀柱罕见同步发声。 国民党主席改选的最后冲刺阶段,本该是聚焦政见、凝聚共识的关键时刻,却因郑丽文的一句“若当选将尽快访问高市早苗”瞬间炸锅。 不是谁说了什么,而是她偏偏在这个时刻、用这个方式、挑了这个人。 10月4日之后,郑丽文的选战节奏彻底失控,原本稳坐第一的局面,如今被质疑、围攻、抛弃,甚至被贴上“政治投机”的标签,这场改选的走向已彻底脱轨。 没人否认她在初期的强势。郑丽文一度代表深蓝、军系、女性新声的集合体,是许多基层党员眼中的“突破之选”。 但也正因为她早前那句“台湾人就是中国人”凝聚了深蓝的信任,如今的“访日”承诺才显得如此突兀。 她从来不是中间路线的产物,却在冲刺阶段抛出“政党外交”的大旗,引发军系深层不安。这不是路线微调,而是立场撕裂。 高市早苗不是普通日本政客。她是战后日本极右的象征人物,否认南京大屠杀、主张修宪扩军、公开喊出“台湾有事等于日本有事”。 站在中国立场看,她是挑衅者;从历史记忆看,她是伤疤的化身。 郑丽文若真心主张和平统一,怎会选择在这个时间点、以这个身份,主动示好高市早苗?这不仅是路线问题,更是民族情感的挑衅。 马英九沉默多时,却在10月7日由基金会发出声明,直指“国民党主席必须坚定两岸立场,切勿模糊民族底线”。 洪秀柱更不留情,直批“贴近日本者,必远离人民”。 这种罕见的双重施压,等同于对郑丽文下了政治封杀令。党内元老不是在提醒她,而是在划清界限。 数据不会说谎。10月1日前,她的支持率还高达66%,而最新一份10月8日的民调中,她已跌至28%。 军系票仓几乎全线倒戈,连原本观望的地方派系也开始“弃郑保郝”。 郝龙斌不需多说什么,只要沉默以对,就成了“稳定”的代名词。他无需靠攻击对手出圈,只要站在历史正确的一边,就足以收割郑丽文的溃散阵营。 军系的反弹是全盘性的。黄复兴党部虽然名义被裁撤,但其组织网络依然盘根错节。 许多退役将领、基层动员者将此次选举视为“路线保卫战”,他们可以接受改革,但绝不容忍亲日。 尤其在大陆绕台军演加剧、美日安保同盟强化的背景下,任何试图向日本右翼靠拢的政治行为,都会被视作对历史的背叛。 郑丽文的解释并没缓解危机。她反复强调是“政党外交”,是“拓展国际空间”,甚至在10月8日的电视专访中再次表示“高市早苗虽立场保守,但她有影响力”。 可惜她越解释,越显得动机不纯。她的路线已不再清晰,甚至开始让人怀疑她是否还代表原本的自己。 张亚中看似边缘,却在政见会上直言“郑丽文已不适合领导国民党”。这句话虽重,却点出症结。她的言行之间已出现根本矛盾。 一个靠民族情感起家的候选人,却在关键时刻选择挑战民族伤痛的底线,这不是策略错误,而是价值迷失。 郝龙斌的逆袭并非奇迹,而是结构性反弹。他的父亲郝柏村在军中威望深厚,至今仍是许多军系党员的精神象征。 洪秀柱、赵少康相继站台,更让他成为“守成”的代表。他不需要提出惊天动地的政见,只要明确表态“坚持九二共识,反对台独”,就足以获得稳定支持。 即便他也说了“亲美和中”,却没有模糊历史立场,这种“保守中的稳健”恰恰是蓝营此刻最需要的。 郑丽文的“访日”言论,其实根本不是对外,而是对内。她想摆脱深蓝标签,向中间选民靠拢,却忘了这场选举投票的是党员,不是民众。 她赌的是未来,却忽略了现实。她想谋的是格局,却输在了根基。 她的“国际视野”本无错,但时机选错、对象选错、立场更错。这不是突破,而是自毁式的试探。 蓝营的路线之争并非始于今日。朱立伦的“亲美、友日、和陆”曾一度被看作协调路径,但最终因缺乏主心骨而走向边缘。 张亚中的“法理统一”虽立场坚定,却受限于选举现实。郑丽文试图走出一条兼容之路,却在缺乏信任积累的前提下贸然出手,最终引爆党内最大裂痕。 这场改选已不是单纯的权力更替,而是一次路线的总检视。是要继续坚持中华立场,还是向本土化妥协? 是要以历史为底线,还是以现实为策略?郑丽文的跌落,说明蓝营还没准备好接受路线漂移的代价。 距离10月18日只剩最后10天,胜负未定,但方向已明。若郑丽文不主动修正立场,她将彻底失去深蓝的信任,不仅败选,更可能被边缘化。 若郝龙斌顺势胜出,蓝营或将重新回归保守主轴,两岸政策趋向稳健,但也意味着改革空间被压缩。