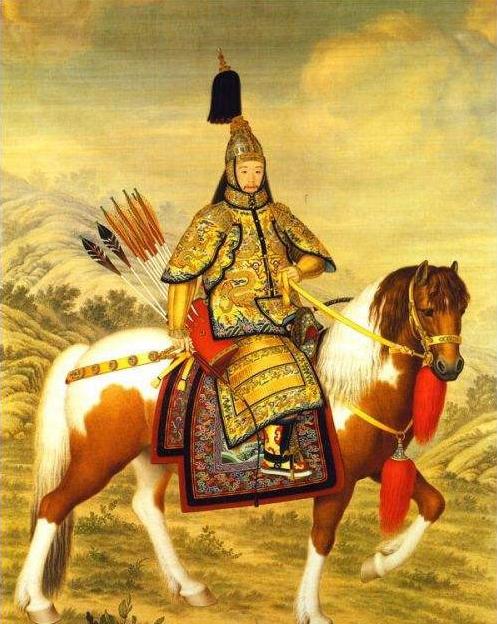

乾隆收到兆惠被数万叛军包围在黑水营的消息后,认为肯定活不成了,下令晋封兆惠为一等公,然后就等着死讯传来,给这个爱将开“追悼会”。不曾想,乾隆再次收到战报,竟然是兆惠脱险的消息。 先说说这场叛乱的背景。大小和卓,是清朝统治新疆过程中遇到的最顽固对手。乾隆三十五年,和卓家族残部在伊斯兰教旗号下再次煽动南疆动乱,叛军势力迅速扩张,连年对清军构成巨大压力。 于是乾隆派出手下最能打的几位大员,其中就包括福康安、明瑞,而兆惠则被任命为主将之一,负责南线作战。 兆惠不是一位靠家世上位的将领,而是从基层军职一路打拼上来的清朝“实战派”,战场经验极为丰富,是乾隆极为信任的“老革命”。 然而战争从来不是靠运气打赢的。乾隆三十七年,兆惠率军深入黑水营,结果因地理不熟、水源断绝、粮草不继,被数万叛军包围。 这一围,就是实打实的生死之局。按当时的条件,一旦断粮断水又被围困,几乎不可能突围而出。 更何况黑水营地处天山南麓,地形复杂,气候恶劣,援军难以迅速到达。乾隆接到情报后,心里其实也清楚:兆惠大概率是回不来了。 于是他做了一件在政治上颇有象征意义的事——提前追封兆惠为一等公。这在清代是很罕见的,因为封公一般是对已建重大军功者的嘉奖,或者战死沙场的抚恤。 但乾隆这次,是“预判”了结局,把兆惠的荣誉提前发了。这既是对这位老将的肯定,也是一种心理准备——人可能没了,但我们制度不能失了温度。 但历史总是喜欢开玩笑。就在乾隆已经安排得差不多,准备下一步如何“悼念”这位战功赫赫的老将时,战报再度传来,内容却大大出乎预料:兆惠不仅没死,还活着带着部队突围成功,甚至还反收了一波战果。 不过我们要说的重点,不只是兆惠的突围,而是这场事件背后隐藏的几个层面问题。首先是乾隆的判断逻辑。他不是一拍脑袋就下令封公的皇帝,反而是基于大量战场信息、对局势的冷静评估之后才做出的决定。 他相信兆惠的军事能力,但也不得不承认,人在极端条件下终究难敌大势。他的这份“提前追封”,本质上是一种战略性的政治安排,是对一个老臣忠诚和牺牲的提前肯定,也反映出乾隆治军过程中那种“人情理智并用”的复杂性。 其次是兆惠本人的军事素养。突围不是靠勇,而是靠合理部署。在粮草断绝、敌众我寡的情况下,他利用熟悉的地形和战术灵活性,选择夜间突围和局部反击相结合的方式,成功打乱了叛军包围圈。 这一点,很多后世军事学者都给予高度评价。兆惠的这次表现,也让乾隆对他更加倚重,后续在平定准噶尔残部和西域稳定过程中,仍然大量依赖兆惠的军事调度。 再者是这个事件对军心和朝廷的影响。一方面,兆惠死里逃生的消息极大提振了清军士气,对外则是清政府稳定西部边疆的象征性胜利。 另一方面,对于朝廷内部,尤其是那些主张“保守不进”的官员来说,也是一记响亮的耳光——前线不仅没有失败,反而打出了漂亮的突围战。这让乾隆在朝堂上更有底气继续推行他的一系列西征政策,强化中央对新疆的控制力。 所以说,历史并不是非黑即白的剧本,更多时候,它是一连串复杂因素交织后的结果。 乾隆不是因为胆小才提前晋封兆惠,而是因为理智判断加上政治温情的双重考量;兆惠也不是靠运气突围,而是凭借战术执行力和军队信任度完成了一次几乎不可能完成的任务。 这场“提前追悼会”的背后,是乾隆王朝用人之道、战略布局和边疆治理理念的集中体现,远比一个将军死里逃生的故事要精彩得多。 回头看,这段历史之所以引人关注,不是因为它惊险,而是因为它真实。它没有神话色彩,也不是胜利大合唱,而是一段皇帝与将领之间基于制度与信任的微妙互动。

![乾隆真是职业皇帝名不虚传[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/5141156089266685545.jpg?id=0)

![明朝的刘瑾能坚持那么久也是个狠人[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/9087977612433242875.jpg?id=0)

![最近爆火的乾隆和叶二帖,别说还挺合理的!![吃瓜][吃瓜]](http://image.uczzd.cn/1233988244968954052.jpg?id=0)