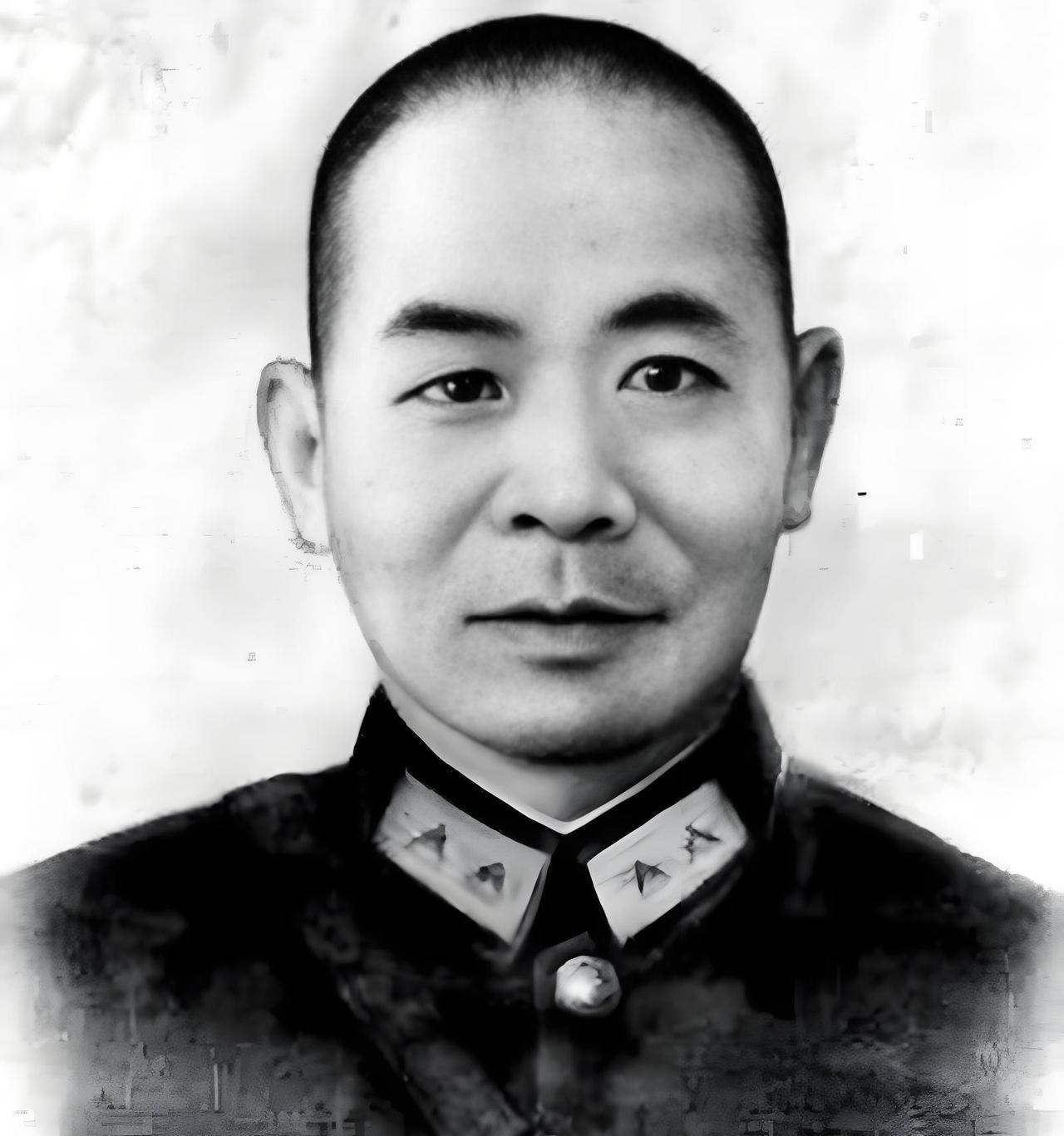

国军上将张发奎曾说:“8年抗战,谈不上什么史诗,我们和日军的作战,几乎没有一场真正的胜利。我们所做的一切,都是为了迟滞敌人的进攻……” 一位参与了八年抗战的国军上将,在战后说出了这样一句让人深思的话。这不是自贬,也不是泄气,而是一个亲历者最真实的反思。张发奎这句话背后,藏着怎样的血泪历史? 张发奎这个名字,在中国近现代史上绝对算得上响当当。从北伐战争的”铁军”将领,到抗日战争的战区司令,他的军旅生涯横跨了半个世纪。但当这位老将军回首往事时,说出的却是这样一番沉重的话。 张发奎1896年出生在广东韶关的一个普通农家,从小就不甘于平凡。1916年考入保定军校,毕业后投身军旅。北伐战争中,他率领的第四军在贺胜桥大败吴佩孚,一战成名。那时的张发奎,可谓意气风发,前途无量。 抗战爆发后,张发奎被任命为第八集团军总司令,参加了淞沪会战。这场被称为”东方凡尔登”的血战,国军投入了70多万兵力,激战三个月,伤亡超过25万。虽然展现了中国军队的英勇,但战略目标并未达成,上海依旧陷落。 接下来的徐州会战,张发奎继续指挥作战。台儿庄虽然取得了局部胜利,但整个徐州战役的结果仍是国军的撤退。武汉会战期间,张发奎指挥第二兵团在长江南岸与日军激战数月,依旧无法阻止武汉的失守。 这些战役的共同特点就是:国军虽然英勇抗敌,但很少能取得决定性胜利。更多时候,国军的作用是拖延日军的进攻速度,为后方的撤退和重新部署争取时间。这种被动挨打的局面,让身处其中的张发奎深有感触。 为什么会出现这种情况?原因很复杂。首先是装备差距巨大,日军拥有现代化的武器和完善的后勤保障,而国军的装备相对落后。其次是训练水平的差异,日军经过长期的军事现代化改革,而中国军队的现代化进程相对缓慢。 更重要的是,中国当时的工业基础薄弱,无法支撑长期的现代化战争。日军可以源源不断地得到本土的支援,而国军的补给却常常跟不上消耗。在这种情况下,国军能够坚持八年抗战,本身就是一个奇迹。 张发奎的这番话,实际上反映了当时中国军队面临的残酷现实。抗日战争确实不是什么史诗般的辉煌胜利,而是一场极其艰难的持久战。国军的主要任务不是击败日军,而是拖住日军,为最终胜利创造条件。 这种战略思想在当时是正确的。中国地域辽阔,人口众多,完全可以通过空间换时间的策略来消耗日军的力量。事实证明,这种策略是成功的。日军虽然占领了大片土地,但始终无法彻底征服中国,最终在太平洋战争中败北。 抗战胜利后,张发奎继续在军中任职,但内战的爆发让他再次面临失败。1949年,他前往香港定居,直到1980年去世。在香港的30年里,他很少谈论过去的经历,更多时候是在反思那段历史。 张发奎的这句话,其实道出了一个深刻的道理:历史往往比传说更加复杂和残酷。抗日战争的胜利来之不易,但过程却充满了挫折和牺牲。那些参与其中的人,比任何人都清楚战争的真实面貌。 今天我们回顾那段历史,不应该只看到胜利的光环,更要看到胜利背后的艰辛。张发奎的话提醒我们,和平来之不易,我们应该珍惜现在的生活。同时,这也告诉我们,国家的强大需要各方面的积累,不是一朝一夕就能实现的。 张发奎这番话说出了多少老兵的心声?抗战的真相远比我们想象的更加复杂。你觉得这种”迟滞战略”在当时是否正确?欢迎在评论区分享你的看法。