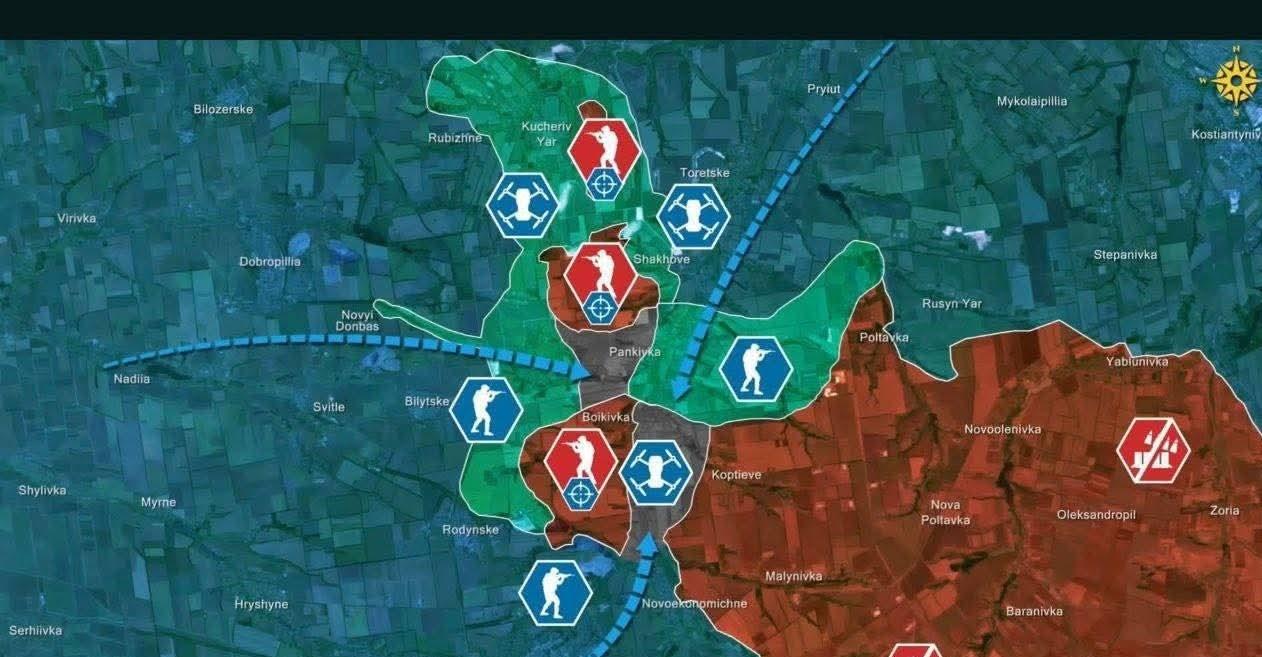

太险了! 就差一点! 10月7日俄罗斯国家原子能集团公司的通报,戳破了一个残酷现实:无人机撞上新沃罗涅日核电站冷却塔的那几十米偏差,不只是运气好,更是核安全规则在冲突中彻底失灵的缩影。 这事儿最吓人的不是差点出大事,而是明明有规矩摆在那,却没人真当回事。 根据俄方通报,这架无人机在凌晨闯入核电站区域,被拦截后还是撞上了运行机组的冷却塔,爆炸留下的黑印子像块疤,提醒着所有人有多悬。 好在没造成辐射泄漏,机组还能正常发电,给沃罗涅日州提供电力支持。 但懂行的都知道,冷却塔就像反应堆的“降温风扇”,要是无人机再偏一点,哪怕只是蹭到反应堆的冷却管道,后果都不堪设想。 这已经不是第一次了,9月底库尔斯克核电站刚被无人机撞过辅助建筑,现在新沃罗涅日又出事,显然攻击核设施已经成了常态。 有人说这是“核恐怖主义”,可为啥敢这么干?答案藏在那些没人当真的国际规矩里。 国际上早有说法,像核电站这种藏着危险力量的设施,除非直接用来打仗,否则绝对不能打,全球大部分国家都签了字认可这个规矩。 可这规矩压根没约束力,因为没有谁能真的站出来追责。 就像国际原子能机构,每次出事只会发声明呼吁克制,去年扎波罗热核电站靠柴油发电机撑了十几天,他们也只能派专家去看着,啥实际措施都拿不出来。 这次新沃罗涅日事件后,机构总干事格罗西又说“形势严峻”,可这话谁会听? 规则管不住,背后还有人递工具。10月1日欧盟刚给乌克兰拨了40亿欧元援助,一半都明确要用来买无人机。 这些钱变成的无人机,成本低得吓人,几千美元就能改造成自杀式攻击型,就算被拦截也不心疼。 乌克兰就是靠这招,把无人机变成了“低成本骚扰神器”,反正砸在核设施上也不用担责,还能给对方制造麻烦。 网友说得直白:“有人给钱给装备,自然有人敢往火坑里跳。”这种“递工具”的行为,比无人机本身更危险,等于在核安全的火药桶边不停划火柴。 更要命的是,被盯上的不只是新沃罗涅日这一座核电站。 库尔斯克核电站用的反应堆,和当年切尔诺贝利出事的型号一模一样,都是那种没有像样保护壳的老古董,就靠个普通屋顶遮着,无人机随便撞一下都可能露核材料。 9月25号那架撞上去的无人机,只差几米就碰到放射性废物处理区,当时国际原子能机构的专家去了之后脸色都变了,说这地方就是个“定时炸弹”。 可就算这么危险,这核电站还在正常运行,俄罗斯自己加的防御系统,拦无人机的成功率也就六成多,三分之一的概率能漏过去,这不就是在赌运气吗? 大家都在赌,赌的却是全人类的安危。1986年切尔诺贝利出事,辐射云飘遍欧洲,清理的人不到四十岁就得癌症,那片土地几十年长不出能吃的庄稼。 福岛核泄漏十多年了,当地渔民至今不敢下海,海里的鱼检测出放射性物质超标。 现在倒好,有人主动把无人机往核电站送,就因为知道“大概率炸不了核心”,可万一呢? 核污染不管国界,真出事了,俄罗斯的庄稼、欧洲的水源都得受影响,谁也跑不掉。 俄方骂这是“核恐怖主义”,乌克兰那边压根不回应,国际社会更是分成几派。 欧盟说“谴责危险行为”,转头就给无人机买单;美国喊“保持克制”,却从没停过对乌援助. 中国这些国家呼吁赶紧定个“核设施非军事化”的规矩,可因为美俄对着干,根本推进不了。 说白了,核安全早就成了博弈的筹码,没人真的把普通人的安危放在第一位。 新沃罗涅日核电站冷却塔上的黑印子,该是个醒目的警告。 不是警告“下次别撞偏”,而是警告那些递工具的、钻规则空子的、拿核设施当赌注的人,运气总有用完的那天。 那些签过字的规矩要是继续当摆设,那些援助的钱要是还往无人机上砸,下次可能就不是“差一点”了。 对此你有什么看法,来评论区聊聊。 信息:俄称乌克兰无人机攻击新沃罗涅日核电站 未造成实质破坏 2025-10-07 20:26·环球网