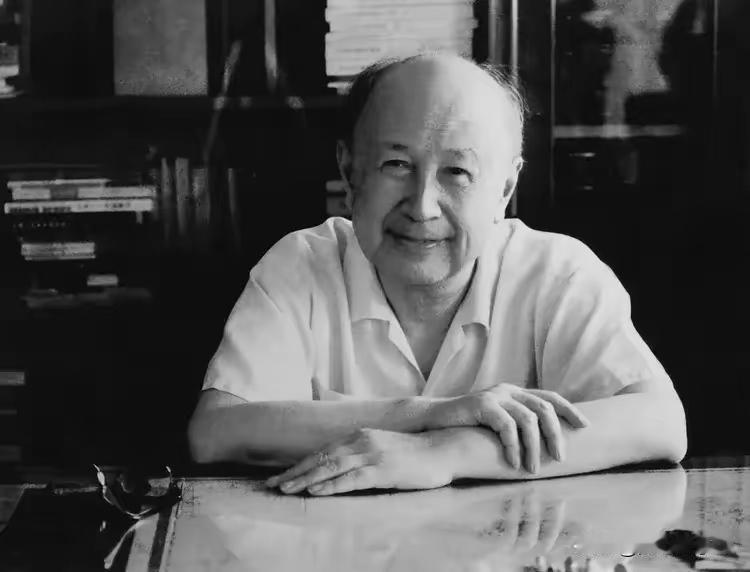

赤子归航:钱学森与一个时代的精神史诗

有些名字,注定要与一个民族的命运紧密缠绕,成为跨越时空的精神坐标。钱学森,这位“中国航天之父”,用一场历经五年的不屈抗争、半生的呕心沥血,在历史的卷轴上写下了浓墨重彩的一笔。他的归途,是冲破冷战铁幕的传奇;他的坚守,是科学无国界但科学家有祖国的最好注解。

1950年的美国,正值麦卡锡主义肆虐的黑暗时期。当钱学森怀揣着归国的赤诚,准备为新生的祖国贡献力量时,等待他的却是一场精心策划的迫害。“你抵得上五个师”,美国海军次长金布尔的这句评价,成了他被非法拘禁的“理由”。在特米诺岛的拘留所里,他每天要接受长达10小时的审讯,刺眼的灯光24小时不熄,剥夺着他的睡眠与尊严。三十天,体重骤降三十斤,喉咙的肿痛让他无法发声,昔日在学术殿堂挥洒自如的学者,沦为了强权下的囚徒。但肉体的摧残从未磨灭他心中的信念,他在日记中写道:“我的事业在中国,我的成就在中国,我的归宿在中国。”这份执念,成了他对抗一切苦难的铠甲。

被保释后的五年,是更为漫长的“软囚禁”。他的住宅被监视,电话被监听,连与家人的日常对话都充满了顾虑。即便如此,钱学森从未放弃。他一边假意从事无关紧要的研究以麻痹美方,一边暗中寻找回国的机会。1955年,在一次偶然的机会中,他趁监视松动,在一张香烟纸上写下了给时任全国人大常委会副委员长陈叔通的求救信,字里行间满是对祖国的思念与归国的迫切。这封穿越重洋的信件,最终送到了周恩来总理的手中,成为了打破僵局的关键。在中方的严正交涉与巧妙斡旋下,美国政府不得不释放钱学森。当“克利夫兰总统号”邮轮缓缓驶离美国港口,钱学森站在甲板上,望着逐渐远去的海岸线,眼中是释然,更是对未来的无限憧憬。

1955年10月,当钱学森踏上祖国的土地时,眼前的景象与他记忆中的模样已大不相同。百废待兴的中国,在科技领域几乎一片空白。没有先进的实验室,没有充足的科研经费,甚至连基本的科研设备都极度匮乏。但钱学森没有丝毫犹豫,他立刻投入到工作中。他牵头组建了中国科学院力学研究所,为中国培养了第一批航天领域的专业人才;他撰写了《工程控制论》《物理力学讲义》等著作,为中国的航天事业奠定了坚实的理论基础;他亲自带队深入戈壁滩,勘察选址,建立导弹试验基地。在那些艰苦的岁月里,他与科研人员同吃同住,一起用算盘计算复杂的弹道数据,一起在寒风中调试导弹部件。他常说:“外国人能搞的,难道中国人不能搞?”正是这份不服输的劲头,激励着无数科研工作者攻坚克难。

1960年11月5日,中国第一枚自主研制的导弹“东风一号”发射成功,标志着中国从此迈入了导弹时代;1970年4月24日,“东方红一号”卫星成功发射,《东方红》的旋律响彻太空,中国成为了世界上第五个能够独立发射人造卫星的国家。当喜讯传来,钱学森热泪盈眶。这泪水,是对无数个日夜辛劳的最好回报,是对祖国强大的由衷自豪,更是对那些曾经阻挠他回国的人的有力回击。他用自己的实际行动,证明了中国人民有能力在科技领域创造奇迹。

钱学森的一生,是为祖国奉献的一生。他不仅在航天领域取得了卓越的成就,还为中国的科技发展规划了宏伟的蓝图。他提出的“系统工程”思想,被广泛应用于国民经济的各个领域;他倡导的“沙产业”“草产业”,为中国的生态建设提供了新的思路。即便到了晚年,他依然心系祖国的发展,关注着科技前沿的动态,为年轻一代的科研人员答疑解惑。他用自己的一生,诠释了什么是“鞠躬尽瘁,死而后已”。

如今,中国的航天事业已经取得了举世瞩目的成就,从“神舟”系列飞船的成功发射到“嫦娥”探月工程的顺利实施,从“天宫”空间站的建成到“天问”一号火星探测器的着陆,中国正在一步步实现从航天大国向航天强国的跨越。而这一切的背后,都离不开钱学森当年的奠基与引领。他就像一颗璀璨的星辰,永远照耀着中国航天事业前进的道路。

致敬钱学森先生,致敬他以不屈的意志冲破重重阻碍,回到祖国的怀抱;致敬他以渊博的学识,为中国的航天事业搭建起坚实的框架;致敬他以深沉的家国情怀,为无数科研工作者树立了榜样。他的精神,将永远激励着我们,在追求梦想的道路上,勇敢前行,为祖国的繁荣富强贡献自己的力量。

钱学森遭美方拘禁后失声暴瘦70年前的今天钱学森回国