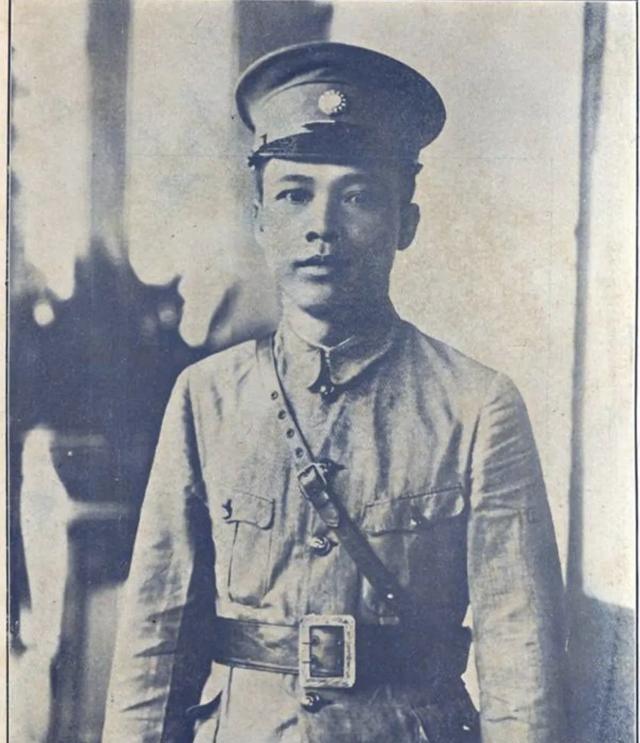

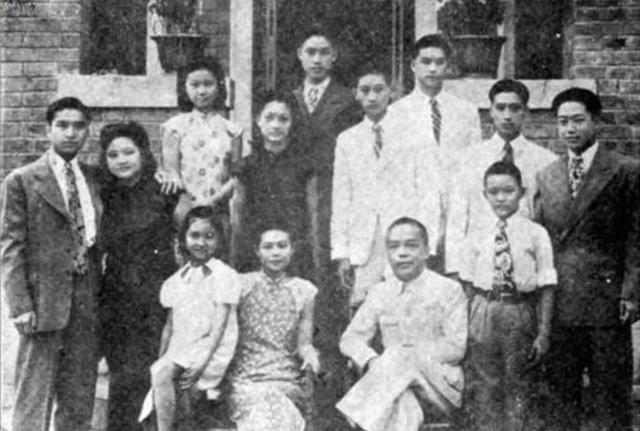

1916年,16岁莫秀英跪在地上,拽着丈夫衣角苦苦哀求:“别赶我走。”丈夫不耐烦飞起一脚:“生不出孩子,就给我滚!”谁料多年后,莫秀英竟带着11个亲子,荣归故里。 说起莫秀英这个人,在广东老一辈人嘴里,她就是那个从底层爬上来、硬是改变了自己命运的女人。1900年,她出生在高州县分界镇芝良坡村的一个普通农家,那时候的广东乡村,日子过得紧巴巴的,家里穷得叮当响。刚落地没多久,父母就把她寄养到电白县外祖母家去了。为什么?说白了就是重男轻女的老思想作祟,女孩在家里就是添负担,不如早点推出去省口粮。外祖母家也没啥富裕条件,但好歹让她有个落脚地,从小她就帮着干农活,捡柴禾、喂鸡鸭什么的,日子虽苦,总算没饿着。 小时候,莫秀英也没闲着,她跟村里一个老艺人学唱粤曲。那老艺人嗓子还行,教她一些基本的唱腔和身段。她练得挺认真,闲下来就哼两句,慢慢地就上手了。这手艺后来救了她一命,但那时候谁也没想到。十四岁上,家里给她张罗了门亲事,嫁给了当地一个有点小钱的李家。那李家儿子是典型的纨绔子弟,整天游手好闲,不务正业。莫秀英进门后,规规矩矩地过日子,操持家务,伺候公婆。可惜,婚后两年过去,她肚子一点动静都没有。那时候的观念,女人不生孩子就等于没用,婆婆天天念叨,丈夫也开始不耐烦。结果呢,1916年那年,丈夫直接把她赶出门了。她一个年轻媳妇,举目无亲,就这么流落街头,日子过得那叫一个惨。 被赶出来后,莫秀英没别的本事,就靠那点唱粤曲的功夫讨生活。她跑到高州附近的歌馆去试了试运气,一开始就是随便唱唱赚点小钱。没想到,她的声音细腻,唱腔带劲,很快就出名了。歌馆的客人多是当地有头有脸的人,听她唱两曲就扔下赏钱。她也没乱来,不接那些歪门邪道的事,就老老实实靠艺吃饭。这段日子虽说混口饭吃,但总归是风里来雨里去,挺不容易的。1918年左右,她在歌馆里遇到了陈济棠。那时候陈济棠还只是个小连长,在林虎的桂系部队里混,驻扎在高州儒洞墟。两人一见钟情,陈济棠被她的才情吸引,就把她娶了做侧室。陈济棠这人,出身书香门第,早年留学日本学过军事,野心不小,但运气也来,娶了莫秀英后,仕途就开始顺了。 婚后,莫秀英给陈济棠生了十一个孩子,七个儿子四个女儿。这在当时可不是小事,她之前被休就是因为没生养,现在一下子补回来这么多,家里热闹得不行。陈济棠的原配夫人也生了七个孩子,总共十八个,够他操心的了。但莫秀英不是光生孩子那么简单,她管家有方,把这么大个家打理得井井有条。陈济棠一步步往上爬,1920年代中后期,已经控制了广东军政大权,人称“南天王”。他手握重兵,跟南京国民政府分庭抗礼,广东在他手里搞出了个“黄金十年”。这十年,广东经济腾飞,工业起步,教育医疗都跟上趟了。莫秀英在这中间没少出力,她不是那种大门不出二门不迈的夫人,而是主动学东西,帮丈夫出主意。 比如1933年,她推动的那个“三年建设计划”,就是广东现代化的起点。她根据国外的经验,选了十一个人派到苏联去学习技术和管理。那些人回来后,广东就开始大建工厂:发电厂、钢铁厂、水泥厂,一个接一个冒出来。码头修了,大桥也通了,交通物流一下子活络起来。教育方面,她特别上心,三年里建了四百多所小学,让一大批乡村孩子能上学堂读书。中山大学那时候也扩建了,成了培养人才的摇篮。这些事不是空谈,她亲自过问,钱从哪里来、怎么用,都掰扯得清清楚楚。老百姓日子好过了,私下里都叫她“广东之母”,不是白叫的。海南那边到现在还有个秀英码头,就是用她的名字纪念的。 陈济棠这人,能力是有的,但也离不开莫秀英的帮衬。他对她宠得很,有一次莫秀英生病,差点没挺过去,陈济棠急得像热锅上的蚂蚁,天天祈祷保佑。病好了,两人感情更铁了。莫秀英也没摆夫人架子,她常去灾区赈济,捐钱捐粮,帮穷人渡难关。广东那时候虽说军阀割据,但她办的这些实事,让地方稳定了不少。 后来,陈济棠的势力被蒋介石收拾了,1936年“两广事变”失败,他带着家人跑去香港。莫秀英跟着颠沛流离,但还是把孩子们拉扯大。1941年香港沦陷,日军进城,她们一家更难了。莫秀英在乱世中操持家业,靠着之前攒下的积蓄和人脉,总算没散架。1947年,她在香港病逝,年仅47岁,走得挺突然的。临终前,她还惦记着广东的老家和那些建设项目。陈济棠后来去了美国,1954年在美国去世,但莫秀英的传说留在广东人心里。 多年后,莫秀英带着那十一个孩子荣归故里的事,也成了乡里茶余饭后的谈资。当年那个被婆家嫌弃的丫头,现在摇身一变成了受人敬重的夫人,孩子们一个个长大成人,有的从军,有的经商,家业兴旺。村里人看到她回来,感慨万千,谁能想到她从谷底爬到顶峰,全靠自己那股不服输的劲头。广东的“黄金十年”,离不开她的推波助澜,现在回看,那些工厂学校还在用,惠及了好几代人。