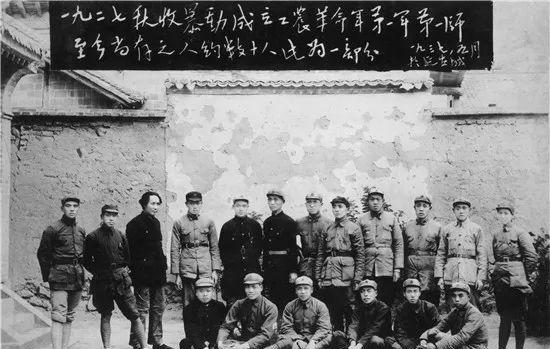

黄克诚上井冈山后,发现红军不发军饷,他想不明白,连土匪武装都发军饷,毛主席是怎么把这支军队从“无饷之师”变成“革命铁军”的? 1928年黄克诚带着自己的队伍上了井冈山,他发现了一件让他百思不得其解的事:这支红军不发军饷。更让他吃惊的是,官兵们居然也不闹情绪,没人跑,没人吵,反倒一个个干劲十足。 他心里犯嘀咕:哪有这样打仗的?连土匪都知道“有钱才有兵”,毛泽东怎么靠一纸“供给制”就能把一支没饷的队伍,带成了后来令敌人闻风丧胆的革命铁军?这不是简单的军事问题,而是一次彻底颠覆传统军队逻辑的制度革命。 井冈山时期的红军,既没有钱,也没有后方,甚至没有一条成型的后勤线,1927年秋收起义失败后,毛主席率残部上山避难,情况一度惨不忍睹:逃兵多、枪少粮少,连子弹都要省着打。 可偏偏就是在这个“山高皇帝远”的地方,他没想着靠赏银发饷去稳住部队,而是干了件让所有旧军队都看不懂的事——废掉军饷制,改用供给制。 这事儿在1927年三湾村定下来的:部队缩编,官兵不再拿工资,每天就给五分钱的菜金,零用钱被取消,吃穿用度一律平等处理,听起来像是“共吃一锅饭”,但这锅饭的分量却不一般。 黄克诚刚来时心里打鼓,觉得没钱肯定养不住兵,结果越看越觉得这队伍邪门:没人吵工资,没人争军功,却个个对毛主席言听计从。 制度变了,兵也就变了,红军不是靠钱稳住的,而是靠一套重新设计的政治和纪律体系,把人心死死地绑在了一起,党指挥枪这句话不是口号,而是组织结构,连队设党支部、营团设党委,真正做到“枪听党的指挥”,部队不再是将军的“私人武装”,而是革命的工具。 而且毛主席还设立了“士兵委员会”,这不是摆设,而是让士兵也能参与伙食管理、军需监督,人人有话语权:你是连长,吃饭也得排队;你是司令,也得自己挑粮上山。 朱老总和毛主席没少干这些“粗活”,官兵们看在眼里,服在心里,官兵平等不是喊口号,是拿实事去做出来的,那时候的红军,吃的是窝窝头,穿的是打补丁的衣服,但心是齐的,劲是拧在一起的。 当然光有信念也不能当饭吃,井冈山再革命,也得想办法活下去。红军军费怎么办?靠“打土豪、筹军款”,这不是乱抢乱掠,而是有制度、有标准的经济政策:谁是反动地主、谁是富而不仁、有多少田产,全都有账可查。没收财产是为了革命,而不是肥私。 但打土豪也不是长久之计,于是毛主席又搞出一套自力更生的“经济体系”:组织兵农合作,在山上开荒种地,搞“帮工队”;建修械所、做被服厂、开造币厂,甚至还做生意,开设商店和集市,搞物资流通。 1928年井冈山粮食丰收,红军基本实现了粮食自给,这种“军工联合体”,在当年简直是开历史先河。 外部援助当然也有,宋庆龄、共产国际等提供了紧急支援物资,尤其是在长征后期,红军几次靠这些“雪中送炭”才熬过饥寒交迫的日子。但红军的核心经济模式,始终是靠自己“种粮食、打铁、缝衣裳”撑起来的。不是谁给多少,就听谁的指挥。 纪律是这支“无饷之师”真正的底色,井冈山上不是靠赏功封官管人,而是靠《三大纪律八项注意》约束人,纪律从1927年荆竹山“雷打石”开始就定了:行动听指挥、不拿群众一针一线、打土豪要归公。 到1928年又细化成“上门板、捆铺草、不打人”这样的操作细节,毛主席自己犯了错——吃了百姓的苞米,转身就掏银子给赔了,还当众认错,朱老总更绝,行军路上看见谁乱拿老百姓东西,立马处理,不讲情面。 这些纪律不是摆样子,而是真刀真枪地执行,比如黄洋界保卫战,敌军数倍于己,但红军靠着严明的组织、清晰的指挥和强大的民众支持,把敌人打了个落花流水。靠的不是武器先进,而是铁的纪律和人心。 黄克诚从一开始的怀疑,到后来彻底服气,他亲眼见证了这支队伍怎么从一群“没饷的兵”,一步步变成让国民党都闻风丧胆的“革命铁军”。到了新中国成立后,他被授予大将军衔,而那份“供给制”的制度记忆,始终留在他心中。 这套建军模式的诞生,标志着毛泽东军事思想的根基形成。不是靠金钱维系军队,而是靠信念、制度、纪律和群众基础,这与当时世界上大多数军队依赖金权维系的模式形成鲜明对比。 今天回头看,黄克诚当年的那个疑问,其实正是井冈山精神的起点,而毛主席给出的答案,也早已写进了新中国军队的基因里:真正的铁军,不靠金子打造,而靠信仰铸魂。 参考资料: 井冈山革命根据地的经济实践 2023年02月28日 中国共产党新闻网 黄克诚曾对红军由发饷制改为供给制产生怀疑,后佩服主席此举高明 2024-12-08 搜狐网