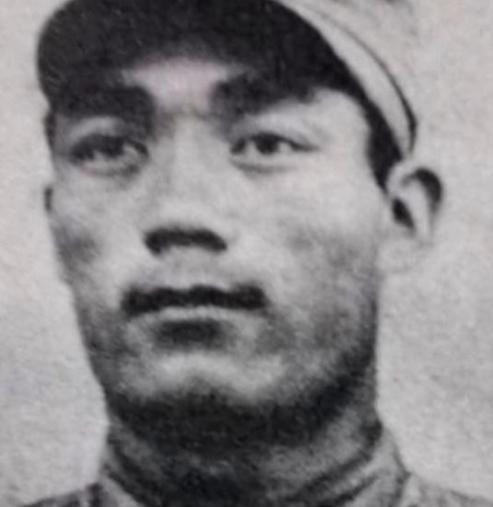

1952年,一名志愿军战士悄悄“顺”走一袋美军地雷,兴冲冲带回阵地向连长请功,谁知连长一见,顿时脸色大变,厉声喝道:“赶紧给人原封不动送回去!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1952年的朝鲜战场,一句“赶紧送回去”的命令在坑道里炸响,连长王树才看着姚显儒拖回来的那一口袋美军地雷,脸都白了,他这句出于安全的吼声,却意外地为一个战场传奇拉开了序幕。 这声命令,就像一个引信,点燃了两种完全不同的战场逻辑:一种是教科书式的规避风险,另一种,则是把风险本身变成机会。 开城前线,阵地间的无人区就是志愿军侦察兵的鬼门关,美军的新型“阔剑”反步兵雷,一个圆盘里藏着700颗钢珠,杀伤范围能覆盖上百米,还有那种M2绊发雷,三根细细的铁丝藏在雪地里,稍不留神就人仰马翻。 这道死亡防线,让志愿军拿手的夜间渗透和“抓舌头”行动变得举步维艰。 在没有专业工具的绝境下,活下来有时得靠最原始的本能,姚显儒就有过一次这样的经历,他夜里摸进敌方阵地,右脚突然感到一丝微弱的拉扯,是绊发雷!情急之下,他趴在雪地里,直接用牙齿硬生生咬断了那三根要命的铁丝,满嘴是血,但命保住了。 这种用身体硬扛的办法,代价实在太大,所以当姚显儒把那些“顺”回来的地雷带进坑道,才有了开头那一幕,连长吓得魂飞魄散,但指导员却拦住了他,提议留下这些“烫手山芋”研究一下。 就这样,对死亡的恐惧,被一种更强烈的求胜欲望压了下去。 一个来自甘肃灵台、原先放牛不识字的战士,就在坑道里开始了他的“课题攻关”,他没什么精密仪器,工具就是一根长绳和一根木棍,他把地雷放在远处,自己躲得远远的,用绳子拴着木棍小心翼翼地拨弄、试探。 靠着那次用牙齿换来的经验和过人的胆识,他硬是把这些美国货的脾气给摸透了,曾经神秘的“铁疙瘩”,成了他手里可以拆解的“活体教材”,很快,他带着战友们一晚上就能“回收”六十多枚,地雷里的火药和铁壳,甚至被工兵们改造成了简易武器。 真正的绝地反击,来自对连长那句“送回去”命令的全新解读,姚显儒琢磨,最好的“送还”,是让这些地雷回到美军最意想不到的地方。 一个堪称神来之笔的“地雷调包计”就此诞生,他和战友深夜潜入美军雷区,把一些标记好的地雷挖出来,换上石头或空弹壳,然后,将缴获并改装过(只保留压发,拆除绊发)的地雷,埋在美军巡逻队自认为最安全的必经之路上。 爆炸声在美军阵地的“安全区”响起时,造成的心理恐慌远比伤亡本身更可怕,美军巡逻队彻底懵了,自己布下的雷场反倒成了捆住自己的锁链,每走一步都提心吊胆,士气一落千丈。 战争结束时,姚显儒个人排除和利用的美军地雷多达数百枚,他总结的经验被编成手册,为部队培养了超过200名排雷能手,第19兵团因此授予他个人一等功和“二级起雷英雄”的称号。 他的传奇,是一个炊事兵的细心、一个侦察兵的胆识和一个农家子弟的朴素智慧的结合,他证明了,在装备处于绝对劣势的战场上,一线士兵的创造力,才是真正能扭转战局的关键变量。 信息来源: 《解放军报》刊文《排雷英雄姚显儒》 中国军网抗美援朝专题报道《战场上的民间智慧》 央视军事频道《英雄儿女》系列纪录片