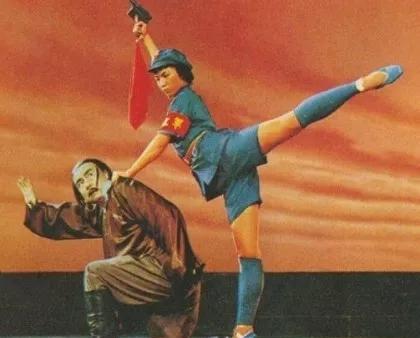

到底是什么人支持样板戏,又是什么人反对样板戏?其实对样板戏的评价,从深处反映了一个人的立场与对那段历史的态度。莫言就曾在散文里写道:“童年的我常在村头大喇叭里听到样板戏,里面的人物似乎永远愤怒,毫无温情,只有仇恨与斗争!”作家冯英子也直言:“既然十年历史已被彻底否定,那作为天之骄子的样板戏还有理由存在吗?挂着京剧的名号,却搞的不伦不类!”当然,有反对的,就有支持的。京剧谭元寿曾参与讨论,他说:“只怕项庄舞剑意在沛公!样板戏的好与坏不是几个人说了算的!指桑骂槐,无非是想借题发挥!”童祥苓也说:“违背艺术规律的作品又怎能经久不衰?对样板戏请不要落井下石!” 样板戏的起源,与京剧现代戏的发展息息相关。京剧,作为中国的国粹,有着悠久的历史和深厚的文化底蕴,传统京剧多以历史故事、神话传说为题材,其表演风格讲究唱、念、做、打,一招一式都有着严格的程式规范 。然而,时代在发展,社会在进步,艺术也需要与时俱进。辛亥革命、五四运动时期,京剧开始尝试反映现实生活,这成为了京剧现代戏的萌芽。但真正有领导、有组织、大规模地进行京剧现代戏创作,是在新中国成立以后。 1958 年,文化部召开 “戏曲表现现代生活座谈会”,大力倡导发展京剧现代戏。这一举措犹如一阵春风,吹醒了京剧艺术的创新之芽,此后,京剧现代剧目如雨后春笋般纷纷涌现,内容和题材日益广泛,形成了京剧现代戏发展的第一个高潮 。尽管在这一时期,由于时间紧、任务重,部分剧目存在赶任务、抢时间、粗制滥造的情况,但也不乏一些艺术质量较高的作品,为京剧现代戏的发展积累了宝贵经验,使其创作逐渐趋于成熟。 到了 1964 年,全国京剧现代戏观摩演出大会在北京举行,这无疑是京剧现代戏发展历程中的一场盛会。广大京剧工作者在这次大会上展现出了卓越的创造力,创作了一大批思想性、艺术性俱佳的京剧现代戏 。其中,《红灯记》《沙家浜》等剧目脱颖而出,成为了这一时期的经典之作。《红灯记》以抗日战争时期北方某城市铁路工人李玉和的斗争事迹为素材,通过精彩的剧情和动人的表演,展现了中国共产党领导下的工人阶级英勇无畏的斗争精神;《沙家浜》则讲述了抗日战争时期新四军伤病员在沙家浜养伤期间与当地人民群众共同抗击日伪军的故事,其优美的唱腔和生动的人物形象深受观众喜爱。这些剧目在当时引起了强烈反响,也为后来样板戏的诞生奠定了坚实基础。 1967 年 5 月至 6 月,为庆祝《在延安文艺座谈会上的讲话》发表二十五周年,京剧《智取威虎山》《海港》《红灯记》《沙家浜》《奇袭白虎团》,芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》,交响音乐《沙家浜》这 8 个剧目在北京集中上演,它们被赋予了 “革命样板戏” 的称号,这就是著名的 “八大样板戏” 。这次汇演规模宏大,筹备工作极为周密,从剧目的筛选、演员的精心调配,到舞台的布置、音乐的精细编排等各个环节,都进行了精心策划。 样板戏在题材选择上实现了重大突破,彻底摆脱了传统京剧长期以来对 “王侯将相、才子佳人” 宫廷戏、历史戏的依赖,将目光聚焦于现实生活,大力讴歌工农兵群体,为京剧艺术注入了全新的活力与时代气息 。以《红灯记》为例,它塑造了一个英勇无畏的革命家庭,李玉和作为一名普通的铁路工人,同时也是坚定的共产党员,为了保护党的机密,不惜牺牲自己的生命,展现出崇高的革命气节和坚定的信仰;李奶奶深明大义,以自己的智慧和勇气支持着革命事业;李铁梅在长辈的影响下,也逐渐成长为一名勇敢的革命者 。这一家人的形象生动地展现了革命年代普通百姓为了理想和信念而奋斗的精神风貌。《智取威虎山》则塑造了杨子荣等英勇无畏的英雄战士形象 ,他们深入土匪盘踞的深山老林,凭借着过人的智慧和胆量,与敌人展开了惊心动魄的斗争,最终成功消灭土匪,为人民群众带来了安宁。 样板戏在艺术形式上大胆创新,巧妙地将京剧的传统元素与现代元素相融合,同时积极借鉴话剧、歌剧、舞剧等多种艺术形式的优点,形成了别具一格的表演风格 。在《智取威虎山》“打虎上山” 这一片段中,杨子荣在疾驰的马背上,面对茫茫林海和险峻山峰,一段高亢激昂的唱腔搭配上刚劲有力的舞蹈动作,将京剧的唱、念、做、打展现得淋漓尽致 。这段表演不仅保留了京剧传统的韵味和独特的艺术魅力,还融入了现代舞蹈的元素,通过演员精湛的技艺和富有张力的表演,生动地展现出杨子荣勇敢无畏、一往无前的英雄气概,让观众仿佛身临其境,感受到了那个紧张刺激的战斗场景 。