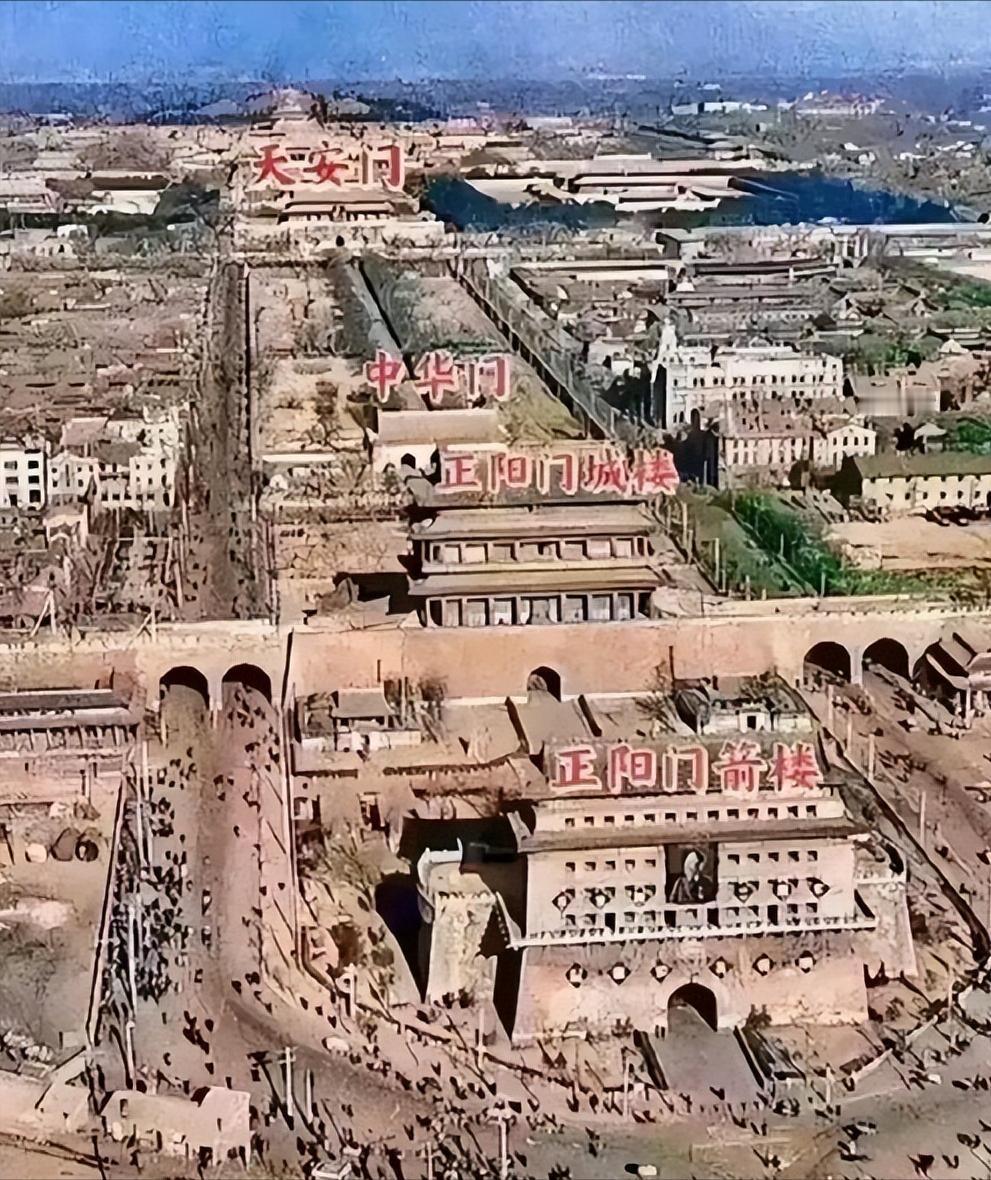

这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭沫若的一再建议下,最终在上世纪五十年代,还是拆除了大部分城门…… 如今逛北京胡同,偶尔能瞅见几段残存的古城墙遗迹,青灰色砖块上还凝着岁月的包浆。 年轻人举着手机拍照,老人们站在边上念叨:“早年这墙可连贯着呐,从德胜门一直绕到永定门……” 这话里藏着段令人唏嘘的旧事——新中国成立初年,北京老城墙的存废之争,曾掀动过整座城的神经。 那会儿举国上下都憋着股子“建设新中国”的劲儿。 土路要拓宽成柏油路,四合院要翻盖成新楼房,连街头巷尾的旧牌楼都商量着拆。 可最扎心的,是讨论到那圈盘桓了数百年的古城墙。有人说,这墙早该拆了:砖缝里嵌着战争弹孔,墙面坑洼得不像样,哪配得上首都的新面貌? 更实在的是,拆了能腾出地儿修环路、建工厂,老百姓住宽绰房、走敞亮道,多好! 但有两口子急得睡不着,梁思成和林徽因。这对学界伴侣早就在古建筑保护上倾注了半生心血。 从1937年起,他们背着测量仪、揣着笔记本,踏遍15省2000多座古建,连唐代佛光寺的斗拱都摸过。 在北京,城墙于他们是活的历史:明永乐年烧的砖还留着窑温,清康熙修补的灰浆仍有韧性,抗战时的弹孔更像刻在砖上的家书。 “这是四朝古都的筋骨啊!”梁思成熬了数月,画出套“新旧共生”的方案:新城往城外建,老城保留城墙、胡同、四合院,既留得住乡愁,也容得下发展。 可方案递上去,总石沉大海。那时谁不盼着“破旧立新”?“守着旧墙”反倒显得不合时宜。 主张拆墙的声音里,郭沫若最响亮。这位懂考古的诗人直言:城墙早失了防御功能,飞机大炮时代留着碍事; 破砖烂瓦占地方,拆了钱用来修路建厂,百姓得实惠。这话实在,刚解放那会儿,谁不想赶紧吃饱穿暖?支持拆墙的人越来越多。 1953年,拆墙令下了:先拆牌楼,再动城墙,还请了外国专家来“规划”。 林徽因那时肺病已重,说话都喘。可听说要拆城墙,她硬撑着让家人搀去见负责人吴晗。 往日温文尔雅的她,红着眼眶吼:“这墙拆不得!拆了,北京就没魂了!”吴晗摇头:“这是大伙儿的决定。” 林徽因哽咽:“五十年后你们准后悔,到时候建的,都是假古董!”在场人都当是病中胡话,没人往心里去。 1955年,林徽因病情恶化。她躺在病床上,听着外面推土机的轰鸣,看着老砖被卡车拉走,水米不进,终是没熬过去,51岁便走了。 她走后,城墙拆得更猛,没几年,环城的砖墙就只剩零星片段。全国其他城市也跟着拆,西安、南京的老城墙都没能幸免。 有人说路宽了方便,有人偷着抹泪,可没人敢拦,“拆旧建新”才是进步,谁愿被说拖后腿? 后来才明白,梁林不是反对发展,是懂老建筑的“活气”。 城墙根下,春天二月兰铺成紫毯,老头下棋、小孩追跑;秋天落叶盖在城砖上,风一吹都是老北京的烟火气。 他们的方案本能让新城与老墙各得其所,可惜那会儿太急着“变新”,把这些都抛在了脑后。 郭沫若们主张拆墙,也难怪,整个社会都憋着劲儿过好日子,“实用”最金贵,文化这东西看不见摸不着,自然往后排。 就像他后来主持挖定陵,技术不过关,刚出土的丝绸眨眼成灰,字画一碰就烂,连皇帝棺材都被劈了烧火。那会儿对文物的珍惜,确实嫩了点。 如今再看,想寻真北京老城墙,只能翻老照片。 照片里的墙虽破,砖缝里全是故事。后来复建的永定门,看着齐整,却少了那份沉淀,砖是新的,缝是新的,连风刮过的味道都变了。文物这东西,毁了就真没了。 好在后来懂了。现在北京胡同不随便拆了,修旧如旧:坏了的瓦找老窑定制,朽了的门窗按旧样雕刻,屋里装空调暖气,住着舒服,老味儿还在。 故宫保护得精细,每年上千万人去逛,就为那股子“活着的历史”。 信源:林徽因为“北京古城墙”与郭沫若吵翻天,拒绝服药却仍未保住这些“凝固的艺术”——茶录传承茶文化事业部