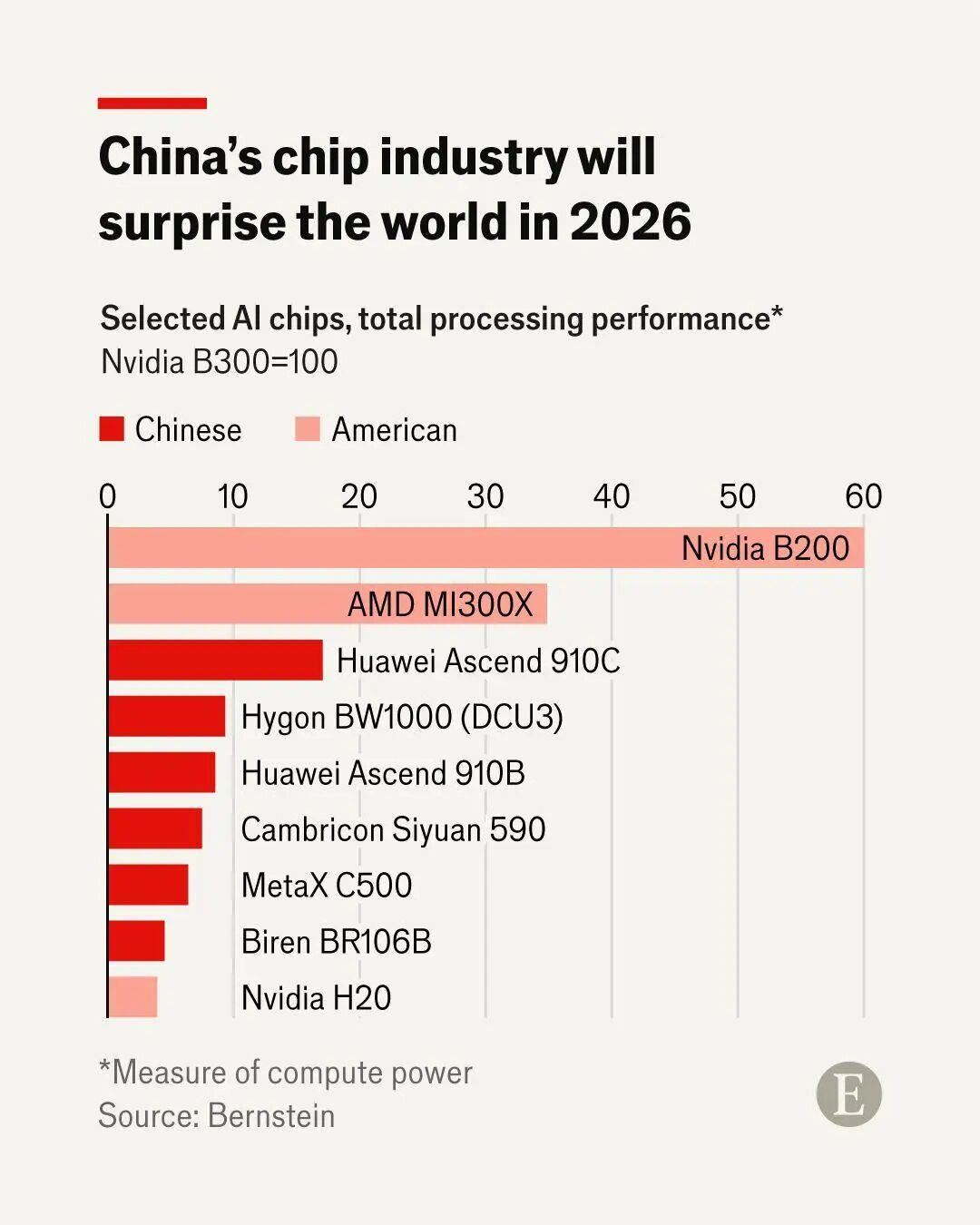

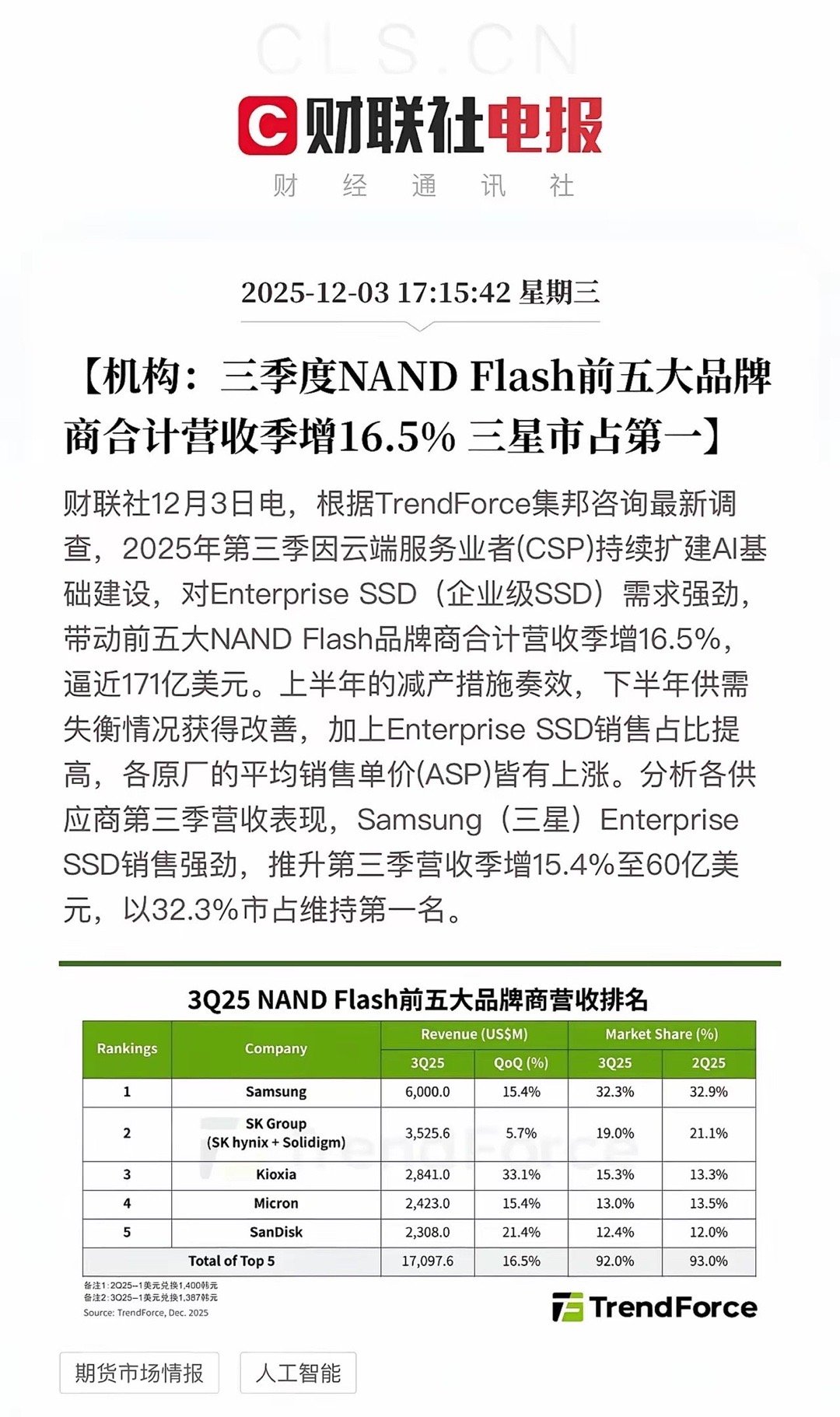

为什么中国不拆开英伟达显卡研究,从而造出自己的国产显卡? 说实话,通过拆解竞争对手的产品来获取技术信息,确实是半导体行业的常规操作,中国的科研机构也没少研究英伟达的高端芯片,但这种“拆解学习”很快就遇到了天花板。 现在的GPU里集成了数百亿个晶体管,复杂程度堪比一座超级大都市的立体交通网,单纯拆开来看,就像得到了一本用未知文字写成的书,你能看清纸张质量和装订方式,却完全读不懂内容。 最核心的设计逻辑、制造工艺和系统架构,可不是用显微镜看看就能破解的。 而且,技术在不断进步,你今天好不容易摸清了这一代产品的门道,明天人家又推出了全新架构,这种“拆解-模仿”的模式,很容易让人陷入永远在追赶,从未能超越的尴尬境地。 说到显卡,很多人第一反应是那个带风扇的板卡,但其实,硬件只是冰山一角,英伟达最厉害的不是那块板卡,而是它花了十几年搭建的CUDA生态系统。 全球有超过400万开发者在这个平台上工作,数千个专业软件都基于CUDA优化,这就形成了一种生态粘性,即使用户找到性能相当的替代品,也很难轻易切换,因为他们依赖的是整个软件生态,而不仅仅是一块显卡。 这就解释了为什么中国的芯片企业都在努力构建自己的软件生态,壁仞科技、摩尔线程这些本土GPU企业,一边做硬件,一边都在积极搭建自己的开发生态,毕竟,光有显卡没有软件支持,就像有了高速公路却没有汽车。 芯片说到底是人做出来的,英伟达拥有经过三十多年磨练的技术团队,他们对GPU架构的理解深度,很难通过挖几个人或者短期培训就能获得。 中国芯片产业真正需要的是建立完整的人才培养体系,这需要从基础教育抓起,到产业实践落地,形成良性循环,虽然见效慢,但这是治本之策。 值得高兴的是,这两年情况已经在改善,很多高校都设立了集成电路相关专业,报考热度也越来越高,这种系统化的人才培养,虽然需要耐心,但确实是解决人才瓶颈的根本之道。 面对高端GPU的技术壁垒,中国芯片企业正在尝试各种不同的突围路径。 有的选择“农村包围城市”策略,先从中低端市场做起,逐步向高端迈进,有的则专注于特定领域,比如AI推理、科学计算等场景,在这些细分市场寻求突破。 开源芯片架构也带来了新机会,像RISC-V这样的开放架构,让企业可以在不受授权限制的情况下开发处理器,这可能是绕过传统技术壁垒的一条捷径。 说到底,拆解分析可以作为学习手段,但不能成为依赖路径,中国芯片产业要实现真正的突破,必须完成从“拆解学习”到“系统创新”的转变。 这意味着要构建包括架构设计、软件开发、人才培养和生态建设在内的完整创新体系,这条路确实不容易走,需要时间和耐心,但这是通向技术自主的必经之路。 当我们不再执着于“拆开看看能不能仿造”,而是专注于创造出在能效、成本或特定场景下有独特优势的产品时,中国芯片产业才算是真正站稳了脚跟。 在我看来,芯片产业特别像传统手工艺,需要时间的沉淀,急不得,这就是我说的“慢功夫”,我们需要接受一个现实,有些技术积累就是需要时间,砸再多的钱也买不来时间沉淀的经验。 但同时也要讲究“巧实力”,在全球化的今天,关起门来搞创新既不现实也没必要,更聪明的做法是在关键技术上实现自主可控,在非核心领域保持开放合作,善用全球资源。 具体来说,我觉得可以从三个方向努力。 一是找准突破口,不必每个领域都和巨头硬碰硬,可以选择AI推理、边缘计算等新兴领域,这些赛道大家都在同一起跑线。 二是重新定义“创新”,有时候,针对特定场景做出更优解决方案,比一味追求技术指标更重要,能解决实际问题的芯片,就是好芯片。 三是重视生态建设,可以借鉴开源社区的思路,通过打造开放平台,吸引更多开发者参与,逐步构建自己的技术生态。 最后,想用一句话总结我的观点,芯片自强之路,既要有“十年磨一剑”的耐心,也要有“四两拨千斤”的智慧,当我们不再简单地想着“拆解模仿”,而是专注于打造有价值的创新时,成功自然会水到渠成。

摇了一夜床

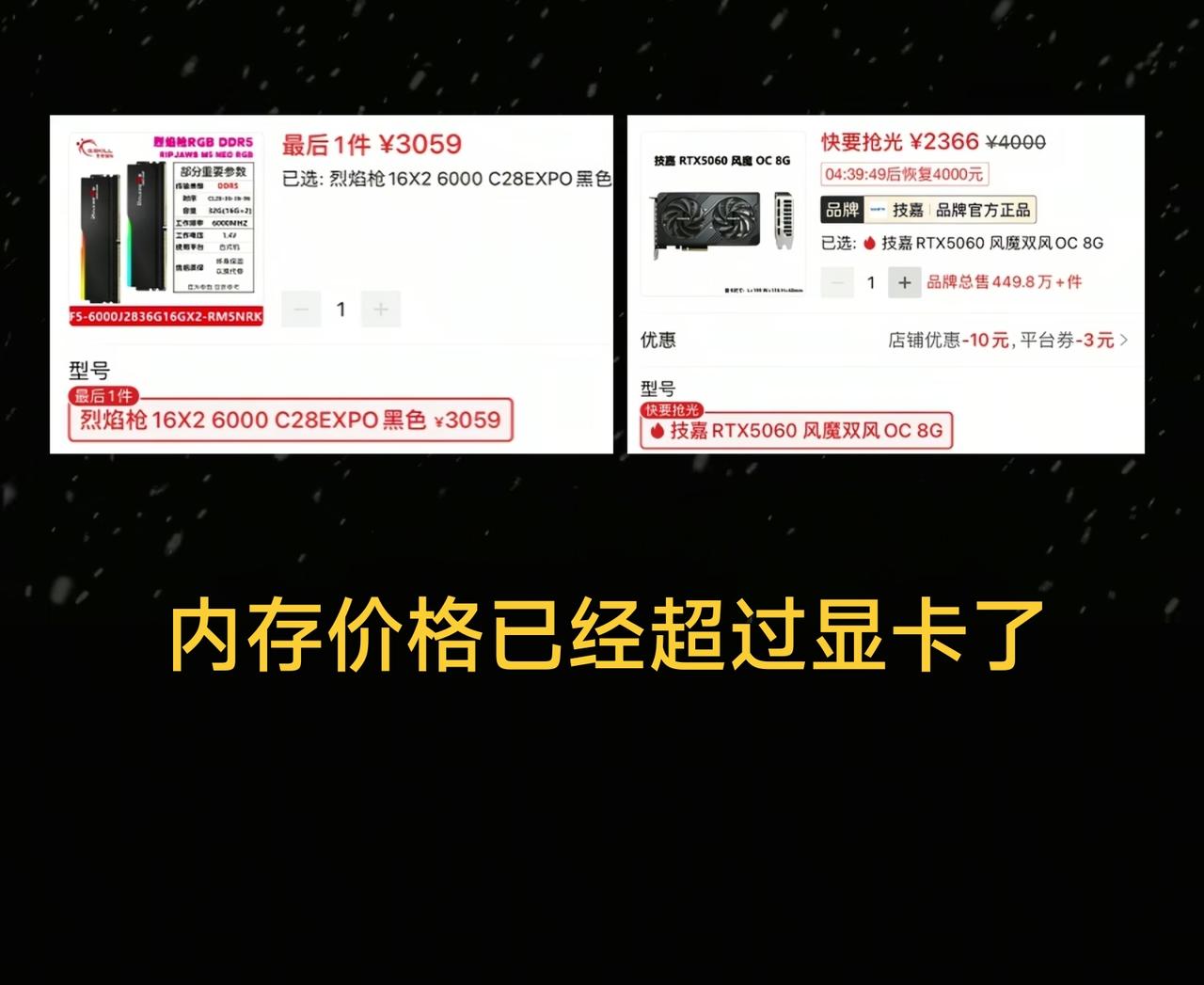

中国缺的是高端芯片制造技术和设备 还缺设计芯片的软件。