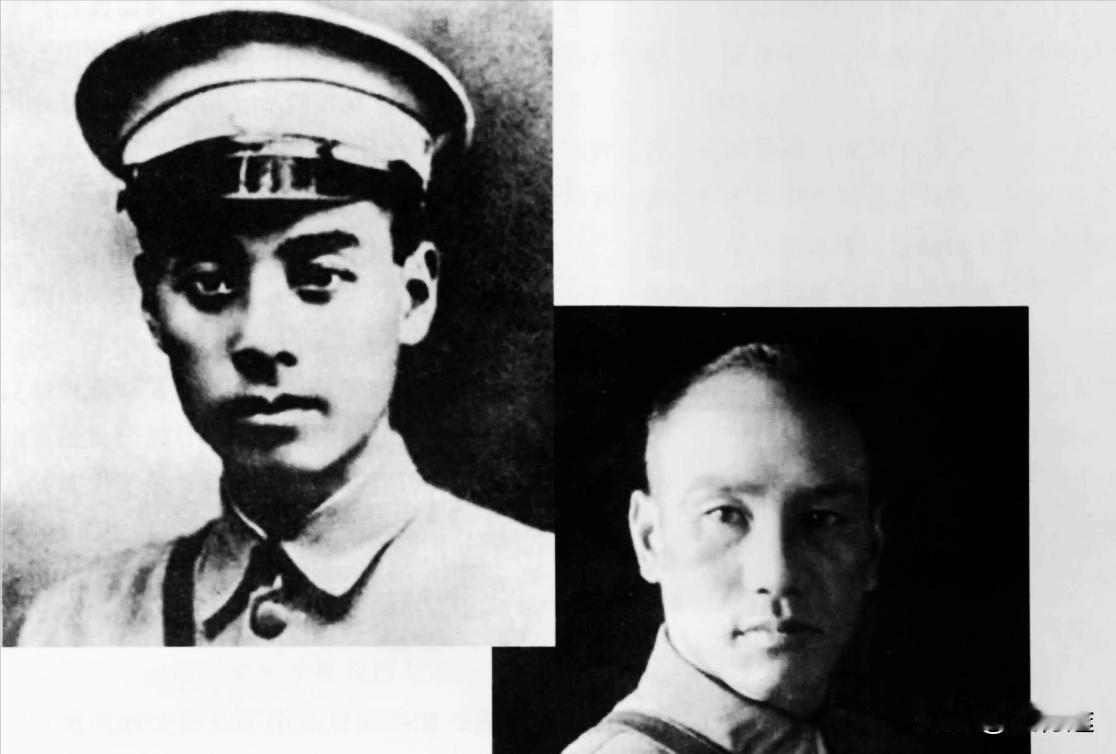

1930年,杨开慧被敌人残忍杀害。但其实,她还有一口气,如果得到救治,有活下来的可能。可是,因为一个农民,她还是壮烈牺牲了…… 1930年的长沙,秋风像刀一样刮在脸上。 识字岭外,行刑队撤离半个时辰后,一个女人趴在草丛里,背上两个弹孔,血顺着衣角往外渗。 她的手指还在动,像是在抓住最后一丝活的希望。 只要有个医生,只要有人把她抬起来,也许她真能活下来。 可命运就是在这一刻合上了门——赶来的士兵举起枪,对准她的头,扣下扳机。 枪声过后,杨开慧死在了那片潮湿的土地上,年仅29岁。 很多人知道杨开慧是毛主席的妻子,是“我失骄杨君失柳”的主角。 但如果撕掉这些历史标签,她更像一个被时代裹挟的普通女子:有才情、有脾气、有血有肉。 杨开慧不是天生要去死的人,她也曾在小院里晾孩子的尿布,也为柴米油盐发过愁,也会因为丈夫的远行彻夜失眠。 可命运让她走上了一条注定回不了头的路。 杨开慧出生在湖南长沙板仓,家里是书香门第,父亲杨昌济是北大教授。 那是个读书人能改变命运的年代,她从小背《论语》,写诗填词,老师夸她聪慧,街坊都说她是“开明小姐”。 13岁那年,她随父亲去了北京,进了女子师范附小。 那是杨开慧第一次见到“新世界”,短发女学生、讲民主的老师,还有课本里关于“自由”“平等”的思想。 从那一刻起,她不再是板仓那个温顺的少女。 父亲去世后,杨开慧回到长沙,考进周南女校。 那几年,她变得倔强又敏感,别人关心嫁人,她关心救国。 她常对同学说:“女人不只是妻子和母亲,也能做大事。” 那时的她常常偷偷读《新青年》,看鲁迅、陈独秀的文章,一边看一边流泪。 19岁那年,杨开慧加入了社会主义青年团,成了湖南最早一批女革命者。 也是那一年,她遇见了毛主席。 两人常在杨家后院谈书论事,毛主席那时还是个穷教师,穿着洗得发白的长衫,说话带着股倔气。 杨开慧被那股理想劲儿吸引,也许那时她觉得,他不是凡人。 他们的婚礼很简单,几位亲友喝了碗米酒就算拜堂,她没有嫁进豪门,却嫁进了一个风暴的中心。 婚后,杨开慧先后生下三个孩子,可她从不是那种只守家务的贤妻。 毛主席外出组织革命,她就带着孩子在长沙周边办女工夜校、农民班,教认字、讲政策。 有时晚上特务搜查,她一边哄孩子睡觉,一边把文件塞进被褥里。 她说过一句话:“我怕死,但更怕白活。” 那时的她,也许没意识到,这句话会成为她的命。 1927年大革命失败后,长沙陷入白色恐怖。 街头巷尾贴满了通缉令,何键的部下悬赏1000大洋捉拿毛主席的妻子。 别人劝她逃,她摇头说:“走了,谁去传消息?谁去联系乡里?” 她装成农妇,背着篮子进村,嘴上说卖鸡蛋,篮底藏着密信。 她的胆子之大,连老乡都替她捏汗。 1930年10月的一天,她从长沙回板仓探母,半路被密探余连珊的人马包围。 那伙人装作卖陶罐的农贩,一把将她擒下。 她和大儿子毛岸英一同被押进司禁湾监狱。 审讯官许诺:只要公开脱离毛主席,就能放人。 杨开慧沉默良久,只说了八个字:“死不足惜,唯愿成功。” 那一刻,她不是妻子,也不是母亲,而是一个坚定的信仰者。 后来有人说,她其实有活路。 南京那边不少名流为她求情,何键也一度犹豫,可她不肯妥协,命运的天平就此倾倒。 行刑那天,杨开慧走得很慢,身边的士兵都在低头。 她穿着洗得发灰的棉衣,没有哭,也没有喊。 有人问她最后想说什么,她淡淡一笑:“我只有一个愿望,毛先生的事业能成功。” 那一枪打下去,长沙的天似乎都暗了,她倒地时,还有气。 行刑官走后,没人理她,过了午饭,派去“收尾”的士兵发现她还在喘。 那人叫姚楚忠,是个醴陵出身的农民兵。上级命令他“补一枪”,他就照做了。 多年后,他在劳改农场里承认,自己那天只是执行命令。 但那一枪,终结的不只是一个生命,也是一段传奇。 44年后,姚楚忠在醴陵被判死刑,文件上写着“反革命杀人罪”。 毛主席得知真相时,已是迟暮之年,沉默许久。 那一刻,历史的债终于有了回声。 杨开慧去世后,毛主席给杨家写信,说“开慧之死,百身莫赎”。 后来他在《蝶恋花·答李淑一》中写下那句传世名句:“我失骄杨君失柳。” 有人问他为何用“骄”字,他说:“她为信仰而死,怎能不骄?” 杨开慧的故事,被写进课本,刻进碑文,也留在长沙的风里。 她不是被命运打败的女人,而是用生命捍卫信仰的人。 有时候,真正的伟大,不在战场的胜负,也不在口号的高喊,而是在一位女子拒绝妥协的那一刻。 杨开慧没有活成传奇,却死成信仰。