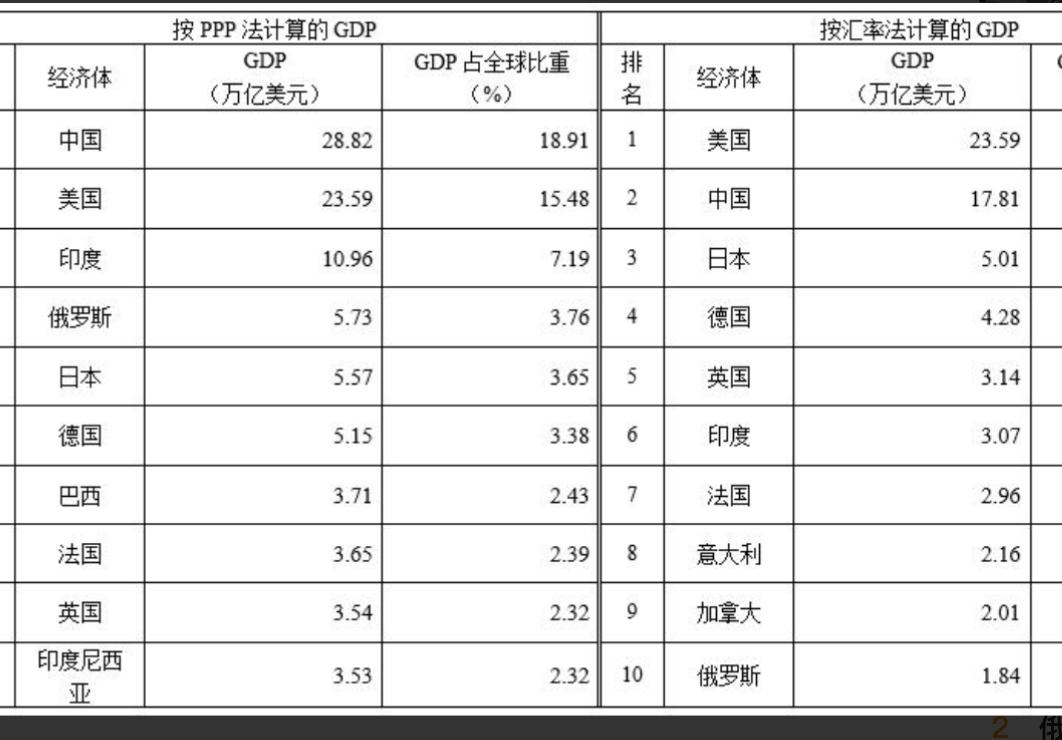

[微风]美媒开始承认:美国GDP落后中国成第二大经济体。 今年4月,美国主流媒体的标杆《纽约时报》在一篇报道中,承认了一个在国际经济分析领域早已不是秘密的事实:如果按照购买力平价(PPP)这一标准来计算,中国的经济规模已经坐上了世界头把交椅,而美国则退居第二。 这一表态之所以引人注目,并非因为它揭示了一个全新的发现,而是因为它标志着一种长期以来的叙事正在发生转变。 毕竟,早在2014年,国际货币基金组织(IMF)就曾依据同样的PPP标准得出过中国经济体量超越美国的结论,此后这一观点在欧洲和日本的学术界也逐渐成为共识。 购买力平价理论的核心,在于试图消除汇率波动对各国经济实力对比的扭曲。它通过比较不同国家货币购买同一篮子商品和服务的价格,来推算出一个更能反映真实经济活动的汇率。 一个简单的例子可以说明问题:一项在美国需要花费100美元的服务,在中国可能只需要60美元就能享受到。 按照市场汇率换算,似乎美国的经济活动价值更高,但从实际购买力和资源消耗的角度看,中国的经济产出显然被低估了。这种计算方式的差异,正是导致中美经济排名在不同标准下出现“反转”的根本原因。 当审视美国的经济账本时,其GDP的构成显得尤为特殊。超过八成的GDP来自第三产业,即服务业,其中金融、法律服务等虚拟经济占据了重要位置。 更引人深思的是,美国的GDP统计中包含了高达2万亿美元的“虚拟租金”,即业主自住房屋所产生的估算租金,以及数额庞大的律师费用和军费开支。 这些数字虽然能够推高名义GDP的总量,但它们并不直接创造新的社会财富,更像是一种体系内部的资金流转与价值重估。 与此形成鲜明对比的是,作为国家经济基石的制造业,在美国GDP中的比重已经从1950年的28%一路下滑至如今的11%左右。 反观中国,经济结构呈现出截然不同的景象。制造业、基础设施建设等实体经济的占比超过了60%,构成了经济的主体。中国的制造业增加值高达7.18万亿美元,是美国的1.78倍。 在造船、钢铁、汽车等关键工业领域,中国的产量占据了全球的半壁江山。这些看得见、摸得着的产出,是支撑一个国家经济韧性的坚实基础。 此外,过去数年间,美国年均通胀率超过5%,到了2024年,在贸易争端等因素影响下更是飙升,高通胀虽然能推高以美元计价的名义GDP,但代价是民众的实际购买力被严重稀释。 相比之下,中国长期将通胀率稳定在较低水平,这使得民众的生活成本优势显著,也为经济的平稳运行提供了有利环境。 经济数据终究要落实到民众的日常生活感受上。在美国,关于生活成本高昂的讨论在社交媒体上屡见不鲜。一个月薪3000美元的普通工薪阶层,可能需要将收入的大部分用于支付房租,剩下的资金在应对医疗、教育等高昂开支时常常捉襟见肘。 这种压力背后,是社会财富分配的失衡,顶层少数人掌握了社会大部分资产,而中产阶级则在不断缩水。 而在中国,稳定物价和世界领先的基础设施网络,为民众提供了实实在在的生活便利和安全感。超过4万公里的高铁网络深入国土,5G基站覆盖了所有地级市,这些公共产品不仅提升了经济运行的效率,也直接改善了民众的生活质量。 在增长动力方面,两国的路径也出现了分化。美国经济的繁荣,在很大程度上依赖于其庞大的国债规模和金融市场的活跃度。而中国经济的引擎,则日益转向强劲的国内需求。 2024年,中国的社会消费品零售总额规模巨大,内需对经济增长的贡献率超过了82.5%。新能源汽车市场的高渗透率,正是这场内需驱动型消费升级的生动体现。 当中国官方提出“不唯GDP论英雄”,转向聚焦高质量发展时,两种不同发展理念的差异也愈发清晰。 《纽约时报》的这篇报道,可以被看作是对全球经济格局变化的一次迟来的确认。它提醒人们,衡量一个国家的经济实力,不能仅仅依赖于一种单一的、可能存在偏差的统计方法。 无论是名义GDP还是购买力平价GDP,都只是观察经济的一个侧面。真正的经济实力,蕴含在强大的工业制造能力、完善的产业链条、巨大的国内市场以及持续改善的民生福祉之中。 这次承认,或许预示着全球舆论对于经济实力的认知,正开始进入一个更加多元和立体的新阶段。

清流狂士

加油,祖国