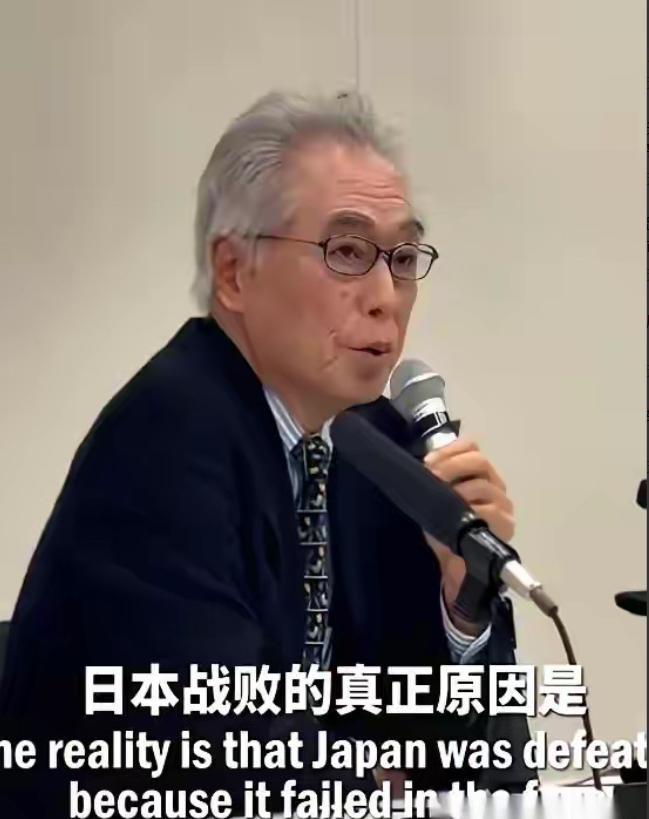

刷到一位日本学者的视频,瞬间让人脊背发凉,他说,全日本人都被教科书告知“二战败于美国原子弹”,他又说,可真相是,“我们是被中国和亚洲人民打败的,” 为什么“败于原子弹”的说法在日本这么有市场?说白了,这个说法比较“省事”,它把一场复杂、肮脏且充满罪责的侵略战争,简化成了一场突如其来的、无法抵抗的科技悲剧。 在这个故事里,日本更像是一个“受害者”,从而巧妙地绕开了作为“加害者”的沉重历史包袱。 想想看,从1931年开始,长达十四年的侵华战争,还有在亚太各地点燃的战火,多少生灵涂炭?但这些在“原子弹”这个宏大叙事下,似乎都变得模糊了,这个说法,给日本的战争记忆了一个看似“体面”的台阶下。 而那位学者所说的“被中国和亚洲人民打败”,指的正是被这个“原子弹叙事”所掩盖的、更残酷的真相。 中国战场就像是一个巨大的泥潭,把日本的陆军主力死死拖住,一拖就是十几年,正面战场寸土寸血的抵抗,敌后战场无休无止的游击骚扰,让日本“速战速决”的美梦彻底破灭,这场漫长的消耗战,一点点抽干了日本的国力、资源和士气。 不只是中国,在整个东南亚,从菲律宾的丛林到缅甸的山地,当地人民反抗日本殖民统治的斗争也从未停止,这些遍布亚洲的抵抗力量,共同织成了一张让日本帝国主义窒息的大网。 所以,原子弹是那最后一击,是压垮骆驼的最后一根稻草,这没错,但关键是,在这根稻草落下之前,那匹叫“日本军国主义”的骆驼,早已在中国和亚洲人民筑起的血肉长城面前,被拖得精疲力尽、骨瘦如柴了。 日本难以承认"被亚洲人民打败"这一事实,根源在于面子问题和历史认知偏差,一方面,败给当时被视为落后的亚洲邻国在情感上难以接受,而向美国投降则显得不那么丢脸。 另一方面,长期以来的历史教育问题导致日本社会对亚洲各国在战争中的贡献缺乏了解,形成了某种认知盲区。 正因如此,这位学者的发声才格外有价值,这是一种来自内部的清醒,是一种敢于戳破“舒适区”的勇气,它告诉我们,历史的真相,即便被掩盖,也总有照进现实的一天。 这段视频给我们的启发,不仅仅是去纠正别人的历史观,它更像一面镜子,照向我们自己。 我们是否也曾满足于“我们是胜利者”这个简单的结论,而忽略了去追问胜利究竟从何而来?我们的胜利,不是天上掉下来的,它是无数先烈用生命换来的,是亿万中国人民用“一寸山河一寸血”的坚韧拼出来的,理解这份牺牲的沉重,才能理解胜利的真正分量。 历史的智慧,在于超越简单的胜负,那位日本学者的“真心话”,虽然刺耳,却是通往真正历史和解的必经之路,只有当我们都能坦诚地面对那段复杂的历史,而不是各自躲在简化甚至美化的叙事后面,和平才能真正扎根,未来才有希望。 这位日本学者的话,最触动我的,不是他“说了什么”,而是他“看问题的角度”,他帮我们把视线从战争戏剧性的“结局”,拉回到了漫长而艰苦的“过程”,这个视角转换,意义重大。 我们过去容易陷入一种“结局论”,因为日本投降了,所以我们赢了,这当然没错,但这种看法容易把历史看成一条简单的直线,忽略了其中曲折、挣扎和决定胜负的关键细节,真正打败日本的,是时间,而时间,是站在反抗侵略的正义一方这边的,中国和亚洲人民的顽强,把日本拖入了它最怕的“持久战”泥潭,这才是其失败的根本原因。 原子弹是终点线的冲刺,但在此之前,我们已经用毅力和牺牲,耗尽了对手的几乎所有体力。 他的反思,也让我们照照镜子,在感慨别国历史教育有偏差时,我们自己的年轻一代,是否真正懂得胜利的代价?它不仅仅是课本上英雄的故事,更是无数普通人的坚守,是农民推着小车支援前线的决绝,是母亲送儿上战场的不舍与深明大义。 说到底,铭记历史,不是为了延续仇恨,而是为了汲取教训,这位学者的声音之所以可贵,是因为它代表了一种跨越国界的、对真相的诚实。 只有当我们都敢于拆掉自己心中的那堵“历史滤镜”,从争论“谁赢了”,深入到思考“战争为何发生、和平如何守护”,那场惨痛的战争留给世界的,才不仅仅是记忆,更是避免重蹈覆辙的智慧。