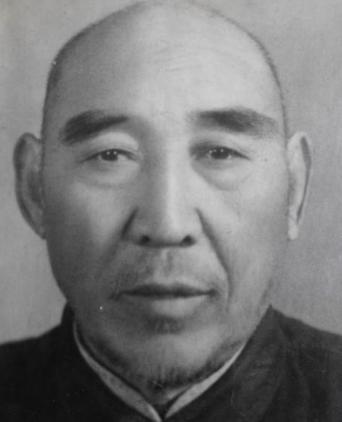

1936年,武术家寇运兴在德国柏林表演武术,遭到芬兰拳击手挑衅,说:我要用拳击挑战你,你不敢,那就公开认输好了,寇愤而应战,比武开始寇出了一招,不想发生了意外。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1930年代的世界,对中国的印象更多是“东亚病夫”四个字,觉得中国人瘦弱,不堪一击,那年柏林奥运会,德国搞得排场大,气氛比体育还要更重些政治味,对中国来说,能站在那样的国际舞台上已经很难得,国家积贫积弱,运动员少,经费紧张,有的人甚至带着干粮出国。 寇运兴就是这样一群人中的一员,他家境不算好,从小跟着长辈学拳练刀,打小就在乡下泥地里磨功夫,不是说要做什么大英雄,他只是觉得身体强壮点,遇到乱世也能保护自己,后来拜师练拳,慢慢小有名气,家里人教的梅花拳、进馆子里学的刀法,还有一身力气,靠着这些他在省里、全国的比武比赛都混出过名堂,可在外国人眼里,这些荣誉还真没啥说服力。 1936年,德国邀请中国派人去奥运会,那时中国正式比赛成绩一般,运动员几乎全军覆没,寇运兴没去比什么比赛,他和另外几个人,是以“国术表演”的身份出国的,说白了,就是让外国人看看中国传统功夫,算是文化交流,出发前一阵,南京国术馆挑人,寇运兴能被选上,靠的就是多年苦练出来的本事,那会儿出国不容易,护照、船票、伙食,样样得省着,上船以后,大家挤铺位,船上晃得人头晕,白天没事干,就拉着师兄弟一起排练动作,互相指点,争取让外国人看到最精彩的一面。 到了德国以后,异国他乡什么都新鲜,队员们也得适应时差,柏林街头人流如织,寇运兴早上会到河边跑步,活动筋骨,他们被分在奥运村里一栋楼,摆开行李,每天都排练演出内容,大家心里清楚,这次代表的不只是个人,也不只是哪个武馆,而是整个中国的脸面。 表演当天,人还没上台,场下观众已经议论纷纷,武术套路在国内看惯了,外国人却觉得新奇,寇运兴这天负责大刀和棍术,他穿着练功服,手里大刀单手抡起来,气势十足,台下德国观众第一次见这么玩意儿,一边鼓掌一边惊呼,动作收尾的时候,气氛达到高潮。 但舞台下总有人不服,观众席里站出来一位芬兰的拳击手,个头高,胳膊粗,开口就质疑:“你们中国功夫好是好,但真能打吗?”他觉得武术不过是耍耍花架子,真比不过自己练的拳击,起哄的观众一下子安静了,大家都看着寇运兴怎么回应。 在那种场合下,退让就等于认怂,寇运兴性格本来就倔,平时练功也有骨气,他直接答应了挑战,比武地点没在体育馆,就在奥运村的一块空地,没太多规矩,大家围一圈,看两个人较量,拳击手先发力,冲上来就是一记重拳,寇运兴不是靠硬碰硬,他懂得观察对手,步伐灵活躲开几下,然后找准时机打出去,两个人你来我往,拳击手确实力气大,但寇运兴有套路、有技巧,能化解对方的进攻。 过程中还真出了点小插曲,寇运兴本来想靠步法牵制,结果地上有点滑,一下子失去平衡,对手抓机会打过来,寇运兴挨了几下,旁边观众惊了一下,以为他要输,可寇运兴站起来,吸了口气,换了种打法,近身之后用短拳加肘击反击,那拳击手原本还挺得意,没想到一下子被打得有些晕头转向,再往后,寇运兴见对方体力下降,抓机会一推一拉,把拳击手掀翻在地。 比武结束,围观的人鼓掌,有的人啧啧称奇,有的则觉得中国功夫真不是光好看,拳击手爬起来,脸上带点不服,但现场大家都能看出来,这场比试虽然没有官方裁判说谁赢,但寇运兴确实让人刮目相看,很多观众开始对中国武术有了新的认识。 比武的事第二天就传开了,德国和其他国家的报纸还真登了消息,说中国功夫打败了拳击,还分析了两种技艺的不同,有人觉得寇运兴下手太重,也有人说规则不一样,本不能直接比,可不管怎么说,这一场比拼让中国队在奥运会出了风头,和那些跑步、跳高没拿名次的队员相比,寇运兴让“国术”三个字被更多人记住了。 事后还有别的挑战者站出来,但都没讨到什么便宜,有的英国拳师试了几回合,最后也是被寇运兴用巧劲点倒,德国观众见了直夸他厉害,有人甚至建议让他留下来当教练,寇运兴笑着回绝,他心里清楚,练武不是为了挣名利,自己是出来为国家争口气的。 这事儿传回国内,老百姓觉得扬眉吐气,那会儿国家困难,外面总有人小瞧中国,这么一场比武,多少让大家心里舒坦不少,当然,国内也有议论,说寇运兴应该更低调,别惹事,但无论夸也好,争议也罢,他自己并没觉得有多了不起,回国以后,他继续在武馆里教拳,有人问他为什么下手留情,他就说,功夫是用来防身和修身的,不是光用来打人的。 信息来源:《第一位在奥运会场上扬眉吐气的河南人——寇运兴》