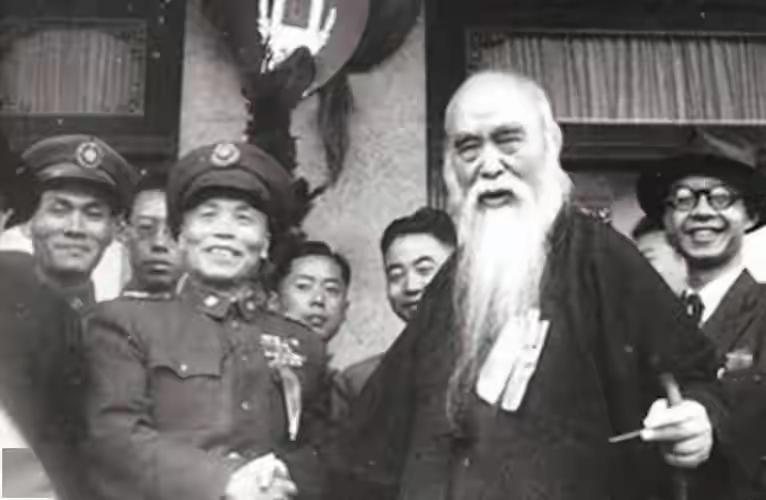

1959年,李宗仁从美国寄来价值11万美元的文物。然而,周总理找人鉴定,答复是:“大多都是赝品,最多价值3000美元!”毛主席听完汇报后,说:“他们给11万,我们给他12万嘛……” 彼时的李宗仁,早已不再是当年台儿庄大捷的统帅。 他辗转美国多年,日子算不上清苦,住洋房、开轿车、书房里堆满了从纽约古董行淘来的字画器物。 但“吃穿不愁”填不满心里的空荡,他始终觉得自己像是飘在半空的浮萍,落不到真正的根。 十年海外,他越来越想起南宁的青山绿水,越来越想起中国土地上的烟火气。 一个偶然的契机,他把心思托人带了回来。 好友程思远的女儿在美国读书,假期回香港探亲时转述了一句话: “李先生在那边住不惯,总想着回国。”这不是随口牢骚,而是真情流露。 很快,李宗仁亲笔写信,开门见山地表明愿望: 自己愿意把在美国这些年花巨资购得的“珍贵文物”捐献出来,作为回国的诚意。 信里写得郑重,说这批东西足足值11万美元,堪称一份厚礼。 东西从纽约出发,辗转到香港,再秘密送到北京。 箱子外面写着日用品,以防国民党特务嗅出风声。 可等专家们在故宫里一件件打开,场面却有点尴尬。 老行家们拿起放大镜一看,心都凉了:真货没几件,多数是赝品,价值加一块顶多三千美元。 消息送到周总理案头,他略微吃惊,但还是想着要顾全李宗仁的心。 原本打算照实给三万美元,不让人寒心。 可毛主席一听,却摆摆手,说:“他讲十一万,那就十二万!我们认的是心,不是东西。” 短短一句话,把政治的格局和情感的分量全点透了。 钱不是关键,关键在于让李宗仁明白: 祖国在意的是他的人,他的归心,而不是几件真假难辨的古董。 很快,财政部真的提了十二万美元现金,旧皮箱里一摞摞美元钞票,全程秘密操作,生怕节外生枝。 送钱的人是李宗仁的老熟人刘仲容,见面时,李宗仁眼圈泛红,紧紧拉着对方的手,反复感叹:“共产党是真懂人!” 这一刻,他心里最后的顾虑彻底放下,回家的念头扎得比任何时候都深。 六年后,他终于踏上归程。 那是一趟曲折的旅行,从纽约飞苏黎世,再转卡拉奇,一路上帽子墨镜不离身,生怕被人认出来。 直到走下北京机场的舷梯,他才真正舒了口气。 欢迎的人群簇拥着,他哽咽着朗读《归国声明》:“我终于回来了!” 这句话等了十几年,说出口的那一瞬,他眼里尽是泪光。 此后,他在北京受到国宾级礼遇,毛主席在中南海专门安排南方菜款待。 周总理亲自陪他考察工厂,看到轰鸣的机器和林立的烟囱,他惊叹于祖国的进步。 回到广西老家时,乡亲们围着他问长问短,他望着从土路变成的水泥路,心头酸楚,说不出话来。 国家不仅让他安居,还安排他担任政协常委,让他能亲手参与建设。 回过头看,当年的“十二万美元”,买到的根本不是几件假古董,而是一颗飘零游子的心。 李宗仁未必不清楚自己可能被古董商宰了,但他确实想拿出能拿得出手的东西,证明自己不是空口而归。 毛主席和周总理的智慧,就在于不计较真假与价值,而是借着这份“投石问路”的心意,完成一次真正的团结。 从此,海外的风向也悄然变化。 很多在外的旧部、侨胞看到李宗仁能回,看到他受到尊重,心里都明白: 祖国没有关上大门,不管你曾经是什么身份,只要有归心,就有归宿。 这种信号,比任何宣传都更有力量。 要知道,彼时国民党对旧部的控制依旧森严,很多人谈“回国”色变。 李宗仁这一步,等于破了局,他曾是国民党副总统,抗战名将,如今却能被共产党接纳,说明民族大义远大于个人恩怨。 正因为有这样的示范,后来才有更多人敢迈出那一步。 再想远一点,李宗仁的一生其实很具象征意义。 他在抗战中扛起过一片天,台儿庄大捷让他写进历史;他治理广西时推教育、修机场,也算是地方建设的先行者。 晚年漂泊海外,最终还是选择归根。即便在美国,他也写下厚重的《李宗仁回忆录》,留下一个时代的真实记录。 所以,那十二万美元,表面上是对几箱赝品的“高价回收”,实质上是国家用最宽广的胸怀完成的一次高明的统战。 钱是身外物,但象征意义无价,它告诉人们:祖国不是精打细算的商人,而是懂得用情义换人心的家。 历史终究会证明,那一笔账,不是算在财政部的账本里,而是记在无数游子的心头。 钱花出去了,换来的是团结、是信任、是归属感。 正因为有这种胸怀,后来港澳能回家,两岸能对话,海内外中国人才能渐渐重新凝聚在一起。 毛主席那句话,说得朴素却深刻:“我们给他十二万嘛。” 这不是慷慨大方的炫耀,而是中国政治智慧的缩影。国可以贫,但心不能寒。 真正的力量,从来不是金钱的多少,而是能不能让人相信,回头的时候,有家在等你。