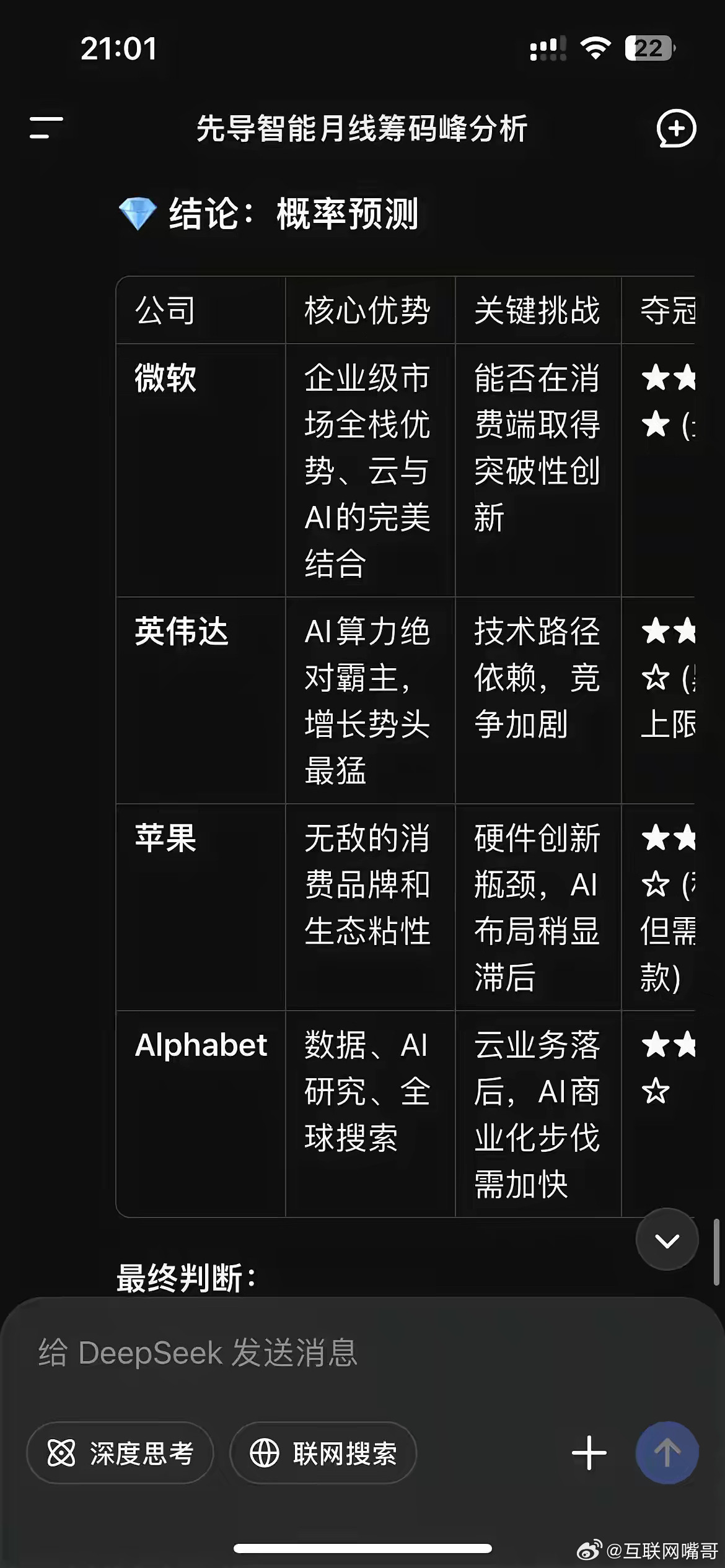

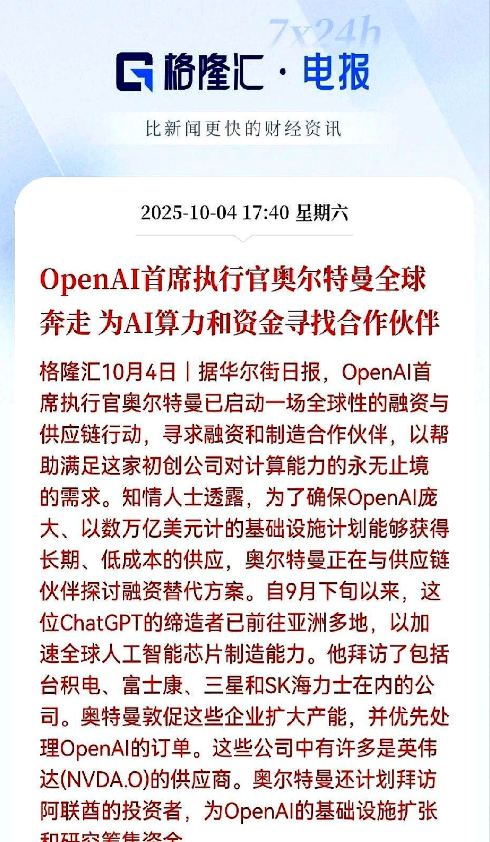

当华尔街开始“冷落”AI,我们该看懂哪些暗流? 最近有个有意思的现象:当散户还在为AI概念股的波动心惊肉跳时,华尔街大佬们已经把目光转向了电力、国防甚至废品处理这些“不够性感”的领域。这背后的逻辑,或许比AI泡沫本身更值得普通人细品。 为什么大佬们“移情别恋”? 过去两年AI的火爆,本质上是一场全球技术资本共振的盛宴。但当英伟达的股价翻倍、微软市值冲上3万亿美元时,机构的警惕心也被拉满——任何资产短期被过度定价,都可能透支未来增长空间。这时候,政策的方向成了更确定的“ 指南针 ”。比如德国5000亿欧元砸向基建、北约国家集体提高军费,这些动作背后是人口老龄化、地缘博弈、能源转型等长期结构性矛盾。这些领域看似笨重,但财政支出具有持续性和强制性,就像搭上了“政策输送带”,资金会源源不断涌入。 冷门赛道里的“硬逻辑” 以欧洲国防股为例,今年斯托克国防指数飙涨68%,远超AI相关板块。地缘冲突加剧的背景下,各国军费开支已从“可选项”变成“必答题”。类似逻辑的还有能源基建——全球电网老化问题严重,未来十年仅美国电网改造就需要2万亿美元;而老龄化推动的生物医药创新,更是刚需中的刚需。这些行业受宏观经济周期影响小,甚至在通胀高企时,政府订单还能成为天然对冲工具。 散户最容易踩的认知陷阱 多数人容易被市场情绪牵着走:AI涨了认为永远涨,换个板块火了又慌忙调仓。但机构在做的是“预期差管理”——在资金尚未完全渗透前埋伏,在债务风险暴露前撤退。比如核电行业,虽然各国规划宏伟,但反应堆建设动辄十年周期,期间技术路线、融资成本都可能生变。这种长周期里的波段操作,普通投资者很难精准踩点。 从“躺平指数”到主动管理 另一个关键信号是瑞银、Nuveen等机构强调的“主动投资”。在量化交易占主导的年代,被动跟踪指数的策略一度盛行。但当市场分化加剧(比如AI巨头与中小盘股表现撕裂),机构必须深度调研才能抓住结构分化中的机会。例如美国电力公司看似传统,但电网数字化改造、虚拟电厂等新增长点正在重塑估值逻辑——这需要穿透财报看政策落地进度和技术渗透率。 普通人能借鉴什么? 警惕“光环效应”:某个板块被媒体热捧时,往往已是行情中后段,与其追高不如观察资金溢出方向。 看懂政策的“滞后性”:比如德国基建基金刚获批时相关股票可能横盘,但招标启动、订单释放时才会迎来主升浪。 用组合对冲波动:把部分仓位配置到基建、公用事业等低相关性资产,能降低单一板块黑天鹅冲击。 说到底,当顶尖机构开始讨论“渗透率”“债务上限”这些关键词时,普通人至少应该明白:市场永远在奖励那些比多数人早半步看懂游戏规则的人。而当下最重要的规则,或许就是学会在政策的裂缝里,找到光的方向。

AI都写不出来的癫。。。

【1评论】【7点赞】