喉咙有痰最怕这2味中药,一味管肺,一味管脾,痰湿清没了

喉咙总有痰,是肺虚?是脾虚?还是湿气太重?

很多人一早醒来,第一件事就是清嗓子,咳痰,感觉嗓子像没洗干净。一杯温水下肚,还是黏黏的、咯不出来、咽不下去,嗓子像被糊了一层胶。这不是单纯的咽炎,更不是“火气大”这么简单。

反复咳痰、嗓子粘腻,是身体里痰湿在作怪。而痰湿一上头,身体就像潮湿的墙角,怎么擦都干不了。问题是,到底是哪出的问题?肺?脾?还是都出了岔子?

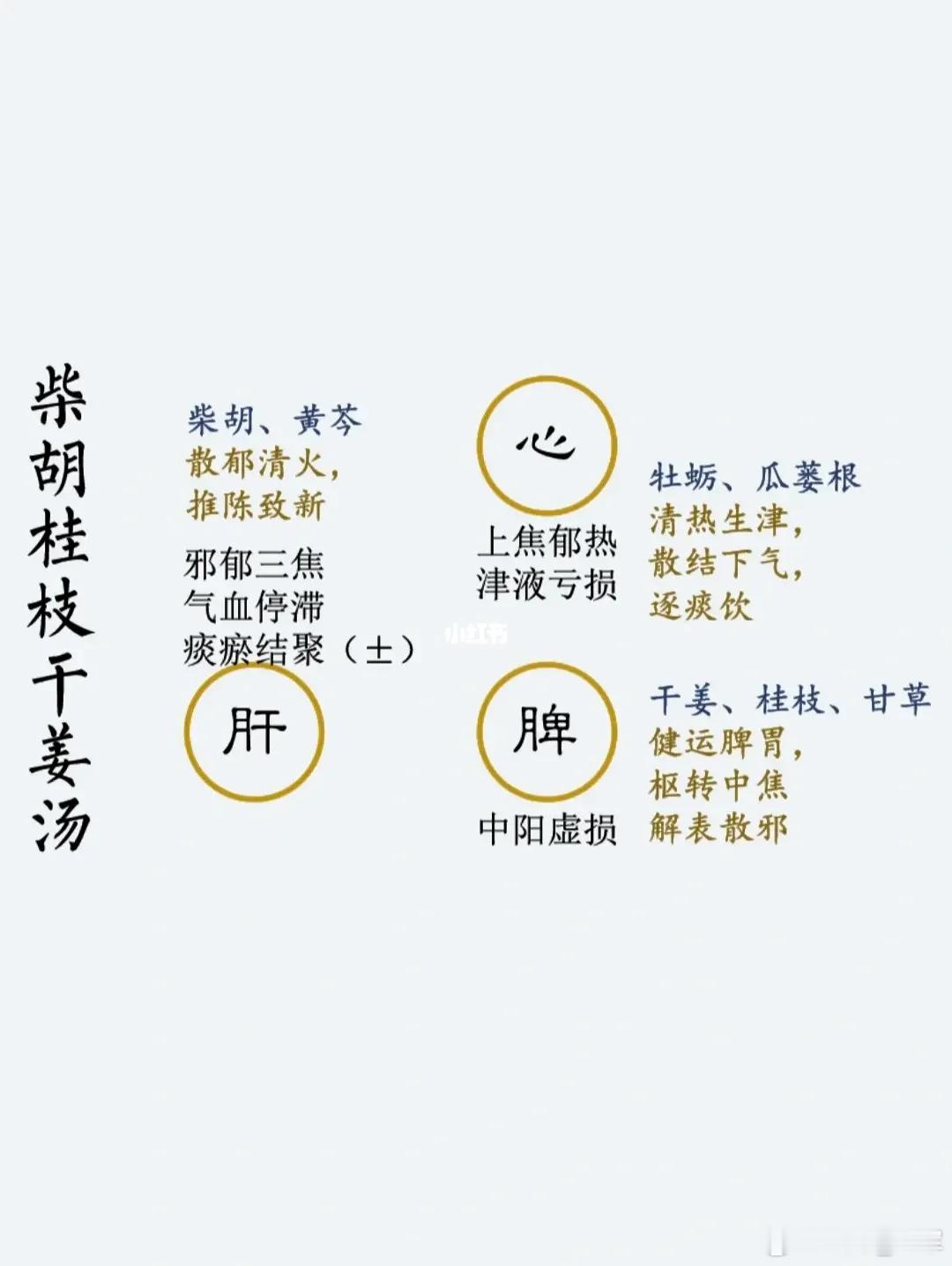

临床上发现,喉咙有痰的人,往往不是一个病因在作祟,而是肺脾两虚、外加湿重的问题交缠在一起。一味中药清肺,一味健脾祛湿,配合着用,才算是抓住了痰的“根”。

这两味药,老中医常说:一个“上收”,一个“下运”,一动一静,配得刚刚好。它们就是——桔梗和苍术。

桔梗管的是肺,苍术调的是脾。一个把“喉痰”往外带,一个把“湿气”从根上搬走。搭配得当,嗓子清了,身体也不粘不沉了。

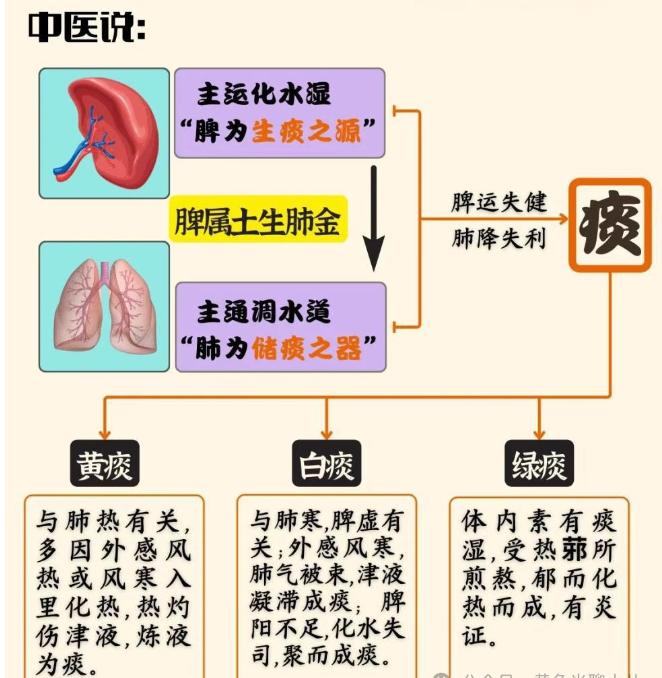

很多人以为咳痰是肺的问题,却不知道脾失健运,才是痰生之源。脾虚则水湿内生,湿久化痰,痰上扰肺,才有了嗓子总不清爽的感觉。

桔梗的妙处在于,它“载药上行”,能把药力带到肺部咽喉,不仅清肺,还能开宣肺气、利咽化痰。而苍术则像个“地基修理工”,健脾燥湿、祛除痰湿根源。

临床上很多“久清嗓子”的人,光吃清热解毒的药不管用,因为他们不是“上火”,而是“痰湿困咽”。火多是热,痰湿是黏;火来得急,痰湿缠得久。弄错方向,反而越治越重。

我有个患者,四十出头,嗓子总像卡着东西,咳不出也咽不下。天天泡金银花、胖大海,喝了小半年,痰没少,反倒胃口越喝越差,舌苔厚腻,脸色发黄。这种情况,用桔梗疏肺开咽,再配苍术健脾燥湿,才慢慢把痰清了。

话说回来,痰湿体质在现代人身上特别常见。办公室空调吹一天,饮食偏寒凉,运动少,情绪压抑,都是在给痰湿“铺床搭被”。久坐少动、爱吃甜食、晚上不睡、早上不起的人,基本逃不过。

中医讲“脾为生痰之源,肺为贮痰之器”。脾虚了,湿气重了,痰就从脾里“长”出来,再跑到肺里“住”下来。长期不调,嗓子就像“有个水龙头,一直关不紧”。

桔梗这味药,在《神农本草经》里就有记载,为“上品”,意思是:性平、用途广、疗效稳。它的特性是“宣肺利咽、排脓化痰”,尤其适合那种咽喉不红但有痰、咳嗽不剧但清嗓子停不下来的情况。

而苍术,则属于“祛湿高手”。它的性味温燥,最擅长“燥湿健脾、祛风除痰”。很多老中医在调理“痰湿体质”时,都会在方子里加上一点苍术,来“切断痰湿的源头”。

但这两味药,不神化、不万能。它们的作用,是在识别出“体质问题”后,用来调理的工具,不是拿来“见痰就用”的速效法宝。

痰湿体质的人,还有一个常被忽略的小细节——舌苔总是厚白腻,甚至有齿痕。这不是口气不好那么简单,而是身体“代谢能力”出了点问题。脾主运化,运化一差,水湿内停,痰就“黏”上来了。

有时候嗓子一有痰,人就莫名烦躁,心情也跟着“浑”。其实是肺气不宣,情志不畅的表现。肺主气,气不通则郁,郁则烦,烦则痰更重。桔梗入肺经,能开郁气,让人“呼吸顺了,嗓子就顺了”。

苍术则像一个“除湿机”,默默地把体内的湿气一点点抽走。很多人吃完苍术类的调理方,都会说身体“轻快了”“不那么沉了”。

桔梗清的是“标”,苍术调的是“本”。一个在上,一个在下,一个利肺,一个健脾,合在一起,才是“痰咽一体”的解决方案。

生活里,很多人一听中药就退避三舍,觉得“太苦太慢”。但中医讲的是“调”,不是“打”。我们不是在找“止痰神器”,而是在找恢复身体自净能力的钥匙。

有研究指出,桔梗中的皂苷成分具有抗炎、镇咳、祛痰作用,对慢性咽喉刺激有缓解效果(参考文献1);而苍术对改善肠道菌群、增强脾胃功能、调节代谢系统的功能也被越来越多现代实验所证实(参考文献2)。

这些不是“古法神药”的传说,而是有据可查的药理基础。我们不能迷信,但也别轻易错过这些能帮身体“搬走负担”的传统药材。

说到底,嗓子总有痰,不是小事,也不是大病。它是身体给你的提醒:该清清肺了,该健健脾了。

如果你也有早晨清嗓子的习惯,或者总觉喉咙黏、舌苔厚、胃口差,不妨从“祛痰湿”这件事入手。别总想着找止咳糖浆,先看看身体是不是“潮”了。

桔梗和苍术,不是治病的“灵丹”,但在调体质这件事上,确实是老中医的“心头好”。

嗓子清不清爽,很多时候不在喉咙,而在脾肺。调好了脾,肺就不生痰;调好了肺,痰就不扰咽。

少吃寒凉、少熬夜、多动动;喝水温一点,饭吃热一点,情绪放松一点。身体的“清爽”,不是药给的,是调出来的。

别让痰湿成为生活的“常态”,也别把清嗓子当作“习惯”。从桔梗和苍术开始,给身体一点“干净”的机会。

如果你觉得这篇文章有用,欢迎点赞、评论、分享给需要的人。关注我,和我一起,用更清醒的眼光看待身体,用更温柔的方式照顾自己。

参考文献:

1. 王志勇,刘婧.桔梗中活性成分药理作用研究进展[J].中国中药杂志,2020,45(6):1312-1316.

2. 张丽,高翔.苍术的药理作用及其在调理脾胃中的应用进展[J].中医药导报,2021,27(15):98-101.

声明: 本文内容基于权威医学资料及临床常识,同时结合作者个人理解与观点撰写,部分情节为虚构或情境模拟,旨在帮助读者更好理解相关健康科普知识。文中内容仅供参考,不能替代专业医疗诊断与治疗,如有身体不适,请及时就医。