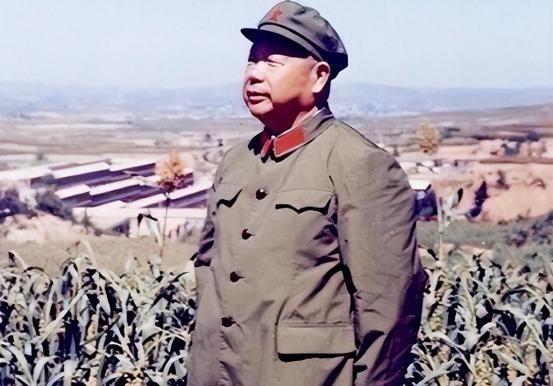

1972年,沈阳军区调来了一名副司令员,因为带个“副”字,军区个别干部根本不重视,甚至都不打算准备欢迎仪式,而开国上将陈锡联听说后,愤怒地质问道:“真是胡闹,你们知道他是谁吗!”这到底是怎么回事? 杨勇这人,从小就苦哈哈的,1913年出生在湖南浏阳一个穷农民家。1927年他投身农民运动,1930年加入红军,从战士干起,在湘赣苏区打仗。长征时他当团长,带队过草地雪山。抗日战争中,他在太行山区搞游击,破坏日军补给。解放战争里,他指挥晋冀鲁豫野战军第一纵队,参加鲁西南战役和淮海战役。抗美援朝时,他当志愿军副司令员,负责金城战役。1955年授上将,1958年任北京军区司令员,组织国庆阅兵。陈锡联呢,1915年出生湖北红安,也穷出身。1929年参加革命,1930年进红军,在鄂豫皖苏区作战。长征中他带队翻雪山过草地。抗日时期在129师,炸日军铁路。解放战争指挥部队解放中南,渡江战役中发挥作用。1955年上将,1969年任沈阳军区司令员,参与珍宝岛自卫反击。 杨勇的经历够硬气,从基层打到高层,战功一大堆。陈锡联也差不多,两人解放战争时就合作过,默契十足。1972年,杨勇从北京调到沈阳军区当副司令员,这调动看着像降职,但其实是工作需要。那时候中苏关系紧张,东北边境压力大,杨勇的军事经验正好用得上。军区有些干部见是副职,就觉得不值一提,不想搞欢迎仪式。陈锡联知道后,发火了,他清楚杨勇的本事,亲自安排全班子接机,陆海空军都出动。这事儿敲醒那些轻视老同志的人。 到任后,杨勇和陈锡联分工明确,杨勇管作战训练,陈锡联抓后勤。杨勇推夜间作战训练,适应东北冬天条件,针对苏联可能夜袭。两人一起巡视边防哨所,加强工事,配重机枪。陈锡联管战士生活,解决哨所伙食问题,配保温饭盒。军区战斗力提升,边境稳固。这段合作虽短,但实打实干了不少事儿。 1973年6月,杨勇调新疆军区司令员,兼自治区革委会副主任和委员会第二书记。他组织部队建南疆铁路和天山公路,推动乌鲁木齐石油化工厂。加强部队训练,在戈壁演习筑工事。调和地方矛盾,解决干部问题。边防稳定,基础设施推进。陈锡联1973年底调北京军区司令员,勘察北线地形,组织部队改装装备。后来进入中央军委,参与规划协调。1988年获一级红星功勋荣誉章。 杨勇和陈锡联的搭档,让人看到老将间的信任。杨勇主管作战,发挥长处,陈锡联稳后勤,两人互补。沈阳军区那时面对边境威胁,他们的安排直接提升防务。陈锡联重视杨勇,不光是战友情,还因为实际需要。这事儿说明,军队里头衔不是关键,本事才重要。 说起来,杨勇从北京司令到沈阳副职,很多人觉得委屈,但他没抱怨,埋头干活。陈锡联的发火,也不是瞎护人,而是敲打风气。两人合作期间,军区变化明显,训练更严,生活改善。边境哨所那些小细节,像保温饭盒,影响战士士气大着呢。这段历史,提醒大家别小看副职,能力摆在那儿。 后续发展,杨勇在新疆继续边防工作,建铁路公路,帮地方发展。陈锡联到北京军区后,调整装备,保持部队劲头。两人路径不同,但都为国防出力。杨勇1983年病逝,陈锡联1999年去世。他们的故事,接地气,就在那些实干里头。