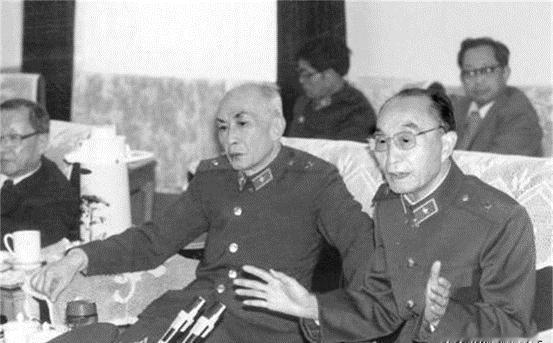

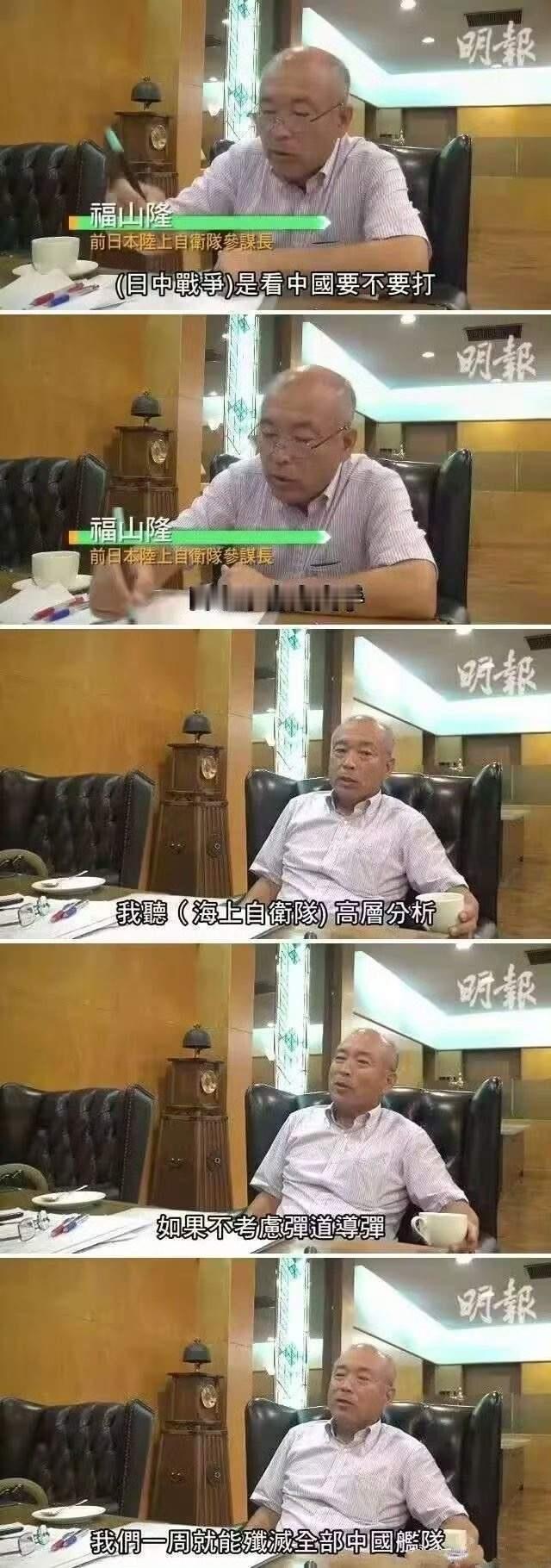

叶帅让张爱萍自己选政委,找少将做搭档,人家3年后转为海军政委 “1977年3月的一天上午,张主任,接班人名单还是空着呢,您得尽快拿个主意。”秘书低声提醒。 窗外初春的寒意未散,北京玉泉路一带却因这句话显得更紧张。张爱萍把目光移出窗外,略停片刻,答得干脆:“名单先别交上去,再等等,我心里有人选。” 这年春天,张爱萍受叶剑英再度点将,回到国防科委。上一次复出是1975年,短短几个月却与原政委磨擦不断——理念不同,配合更谈不上默契。1976年初,他又被迫“靠边坐”。叶剑英心知肚明:干好科研兵器这摊事,少政治阻力、多技术支撑,才是当务之急。于是才有了那句“你自己来挑搭档”。 张爱萍的标准只有三条:人品正、遇事硬、办事快。资历、军衔这些面子问题,他压根不列在优先项。几轮筛选后,浮现出的名字竟是“少将”李耀文。周围人先是一愣——堂堂上将找一位比自己低两级的少将当政委,历来少见。可张爱萍说得轻描淡写:“级别高低无所谓,别耽误正事。” 李耀文此时在总政干部局等待新岗位。年纪不大,经历却很跳跃:抗战时打游击、解放后在济南军区搞政治工作,五十年代又转战外交部,先后驻印尼、缅甸。多层历练,使他与人打交道既硬朗又灵活。张爱萍带着几位科委领导登门,当面把团队成员与各自任务一并介绍,李耀文本以为只是朋友拜访,听到“我们缺个政委”时直摆手:“张主任资历更深,您兼着吧,我当副手就行。”回应却是极坚决:“科委任务重,必须分工清楚,组织也不会因为资历错配就责难。” 就这样,叶剑英批准了新班子名单。随后,张爱萍亲自领着李耀文去拜见邓小平、聂荣臻、徐向前。场面虽简洁,却释放了明确信号:接下来科委的行政、技术、政治三条线,一律围绕既定规划推动。 1977年底,国防科委完成机构调整,李耀文主管后勤与干部,陈彬统管业务,张震寰、朱光亚继续领衔核领域,马捷、钱学森负责航天与导弹。分工听上去细,却避免过去“多头指挥”“权责不清”弊病。有意思的是,李耀文一到岗位就狠抓用人制度,第一道命令便是“干部档案凡缺页者,一律限期补全”,当时不少人心里直犯嘀咕——档案补不补真的影响火箭进度?三个月后,结果摆在那里:工程节点依旧准时,军工保密链却更严。 1978年春,研制洲际弹道导弹的关键分系统陆续进入总装。叶剑英两次视察,都说一句话:“只问结果,不问过程中的磕碰。”这给了张爱萍、李耀文极大回旋空间。有传言称张爱萍脾气冲,对迟滞科室常拍桌子;李耀文则习惯先把人叫到办公室,端杯茶,三句话指出问题,转身就给资源。组合拳打下来,研究所大多服气。 1979年末,远程火箭发动机试车告捷。时间节点卡得紧,技术团队连轴转,后方保障必须跟得上。李耀文坐镇西北试验基地,现场批示“口粮优先”,甚至连柜子里的压缩饼干也统统调去一线。有人笑称少将政委像后勤部长,他回一句:“吃饱了才有力气出成果。” 1980年5月,东风五号远程试射成功,弹头准确落入预定海域。媒体语焉不详,外界只字片语,内部庆功简短。紧接着,国务院职务调整文件下达:张爱萍调入国务院分管科技与工业;李耀文转任海军政委。此时距他到国防科委报到仅三年。 许多人没料到,一名与海军并无直接渊源的政工干部,能快速接过深蓝军种的政治大旗。原因其实并不复杂:海军正处于换型窗口期,急需懂全局、能吃苦、不怕推新的人。李耀文的经历恰好契合——战场见过血、军区抓过政工、国外见过世面,还在最尖端的国防科研口磨出韧劲。 赴海军报到后,他跑遍南北两大舰队。对基层官兵,他最爱问一句:“装备用得顺手不顺手?”有人如实反映老舰故障多,他立即协调工程船队进坞检修;面对初上舰的青年干部,他一再要求“理论教育要跟讲座同步,不懂就画图示”。这种既接地气又不失严谨的作风,几年下来让海军政治机关颇有新气象。 1988年军衔制恢复,李耀文顺利晋升上将。外表看,他依旧清瘦寡言;内部谈起工作,还是快节奏、少寒暄。次年,他协同总部推动海军“一型舰一套学习资料”制度,把理论、装备、条令编成小册子发到舱面。如今翻看资料,那些批注依然清晰,许多青年军官后来回忆:“政委讲话最多五分钟,却句句有用。” 1990年,72岁的李耀文转入中央顾问委员会。有人调侃他“离开大海会不会不习惯”,他摆摆手:“海上有人接棒,老兵就别添乱。”一席轻描淡写,道尽军事体制内的责任传承。 回溯这段人事安排,外界常把焦点放在“上将搭档少将”这一反常规做法,其实更值得玩味的是叶剑英、张爱萍对“合适而非资深”的选人判断。军队、科研、外交三条线跨界融合,恰恰折射出那一时期国家在战略层面的务实取向:技术突破需要政治护航,政治效率离不开技术支撑。若无当年那次“自己挑搭档”的破格决定,后续一连串国防尖端成果能否如期落地,很难保证。