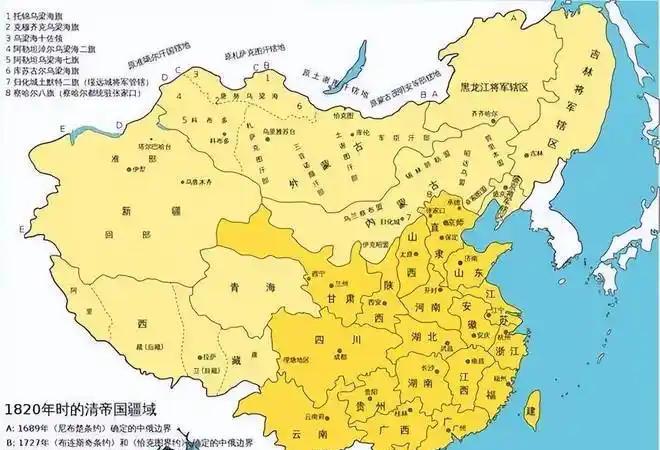

1820年清朝鼎盛时期版图与现在对比,哪一块领土丢了最可惜? 1820年初春,嘉庆皇帝端坐紫禁城大殿,翻阅着伊犁将军所呈边务奏章。那一年,清朝国力虽已隐现颓势,却仍处在名义上的极盛时期。 疆域之广,东起太平洋,西至葱岭,北达西伯利亚,南包南海诸岛,总面积高达1316万平方公里。比起今日中国的960万平方公里,整整多出356万平方公里。 这一年,清朝拥有的是中华历史上少有的广袤版图,但也正是在这片辽阔土地的边缘,日后的剧烈撕裂已悄然埋下伏笔。 从盛极一时到山河破碎,版图的变迁在地图上或许只是几道线条的移动,但背后却是无数复杂的历史漩涡,是一次次被迫签下的屈辱条约,是一场场关于国运、民族命运的博弈。 1820年是一个坐标,也是一道分水岭。彼时的清帝国,在版图上几乎囊括了整个东亚中部与北部的地理核心。 西北方向,以伊犁将军府为中心的新疆边地,连通中亚腹地;西南方向,藏南、帕米尔高原仍属帝国边陲;东北远至库页岛,海参崴尚为中国渔民的栖息之地。 而北方的唐努乌梁海、外蒙古,更是清廷旗人世代牧养之地。这些地方,不只是地理概念,更是政治实体,有兵、有民、有制度。 清朝的统治方式,在边疆并非松散羁縻,而是建立了近代意义上的主权国家管理模式。 驻藏大臣制度、盟旗制、理藩院的整合、与沙俄签订《尼布楚条约》后划定的边界,都是清廷对边疆主权的明确宣示。 然而,一切的稳定,终究敌不过外力与内部崩塌的双重夹击。 领土的丧失,并非一夜之间发生,而是从19世纪中叶开始,清政府在列强压力下被迫签署一系列不平等条约,导致边疆大片土地割让。 这些失地,有的已成为他国领土多年,有的至今仍然处于争议中。 最先丧失的是外东北地区。在1858年的《瑷珲条约》中,清廷将黑龙江以北约60万平方公里的土地拱手让出。 仅两年后,《北京条约》再次将乌苏里江以东的40万平方公里划归沙俄,海参崴自此失落。 失去外东北,不只是失去了一片肥沃的林地与矿藏,更是失去了一个通向日本海的出海口。在这一点上,外东北的丧失,堪称最令人痛心。 海参崴虽小,但战略位置极其关键。它原是满洲渔民的聚落,地理上控制着日本海北岸的制海权,而其后被俄国发展为符拉迪沃斯托克,成为俄太平洋舰队的根基。 彼时的清廷,还未意识到港口对于国家发展的意义,而俄国却已将其打造成远东的军事与经济重镇。 紧随其后的是外蒙古与唐努乌梁海的离心。辛亥革命爆发后,清廷土崩瓦解,沙俄趁机扶持外蒙古“自治”,并于1946年通过公投方式获得“独立”地位。 唐努乌梁海更是在1914年被沙俄悄然吞并,后并入苏联,成为今日的图瓦共和国。这一次的损失,不只是土地,更是战略空间的丧失。 外蒙古的存在,曾是华北与西伯利亚之间的天然缓冲带。一旦失去,北京便直接暴露于来自北方的陆路威胁之下。 历史上,无论是成吉思汗的西征,还是苏联红军的东进,北方草原始终是兵家必争之地。 失去外蒙古,意味着失去了一道天然屏障,也使得中俄关系的地缘格局彻底重塑。 与此同时,清廷还在西北方向签下了《勘分西北界约记》和《伊犁条约》,将巴尔喀什湖以东以南的约51万平方公里土地划给俄国和中亚汗国。 这片区域,水资源与矿产极其丰富,是古丝绸之路的重要节点。左宗棠曾言,失此屏障,西域无宁日。这不是危言耸听,而是对战略地形的深刻认知。 再往西南,帕米尔高原的割裂则更具象征性。1895年,俄英瓜分帕米尔高原,中国仅保留塔克敦巴什帕米尔一个角落。 帕米尔曾被誉为“世界屋脊上的屋脊”,地势险要、地理特殊,是中亚、南亚与中国西部的交汇点。失此高地,在军事上等于失去制高点,在地缘上则意味着被动防守。 而东南方向的藏南地区,则在英国殖民印度时期被悄然蚕食。1914年筹划的“麦克马洪线”,将藏南划入英属印度,成为今日中印边界争议的导火索。 细数下来,清朝鼎盛时期丧失的土地,几乎涵盖了从东北、北部、西北到西南的整个边疆线。每一块失地,背后都有一段血泪史。 究竟哪一块最可惜?从地缘角度看,外蒙古的独立使中国失去了战略纵深,直接影响国家安全;从资源经济看,外西北的矿产与水系本可成为新疆发展的依托。 从历史文化看,唐努乌梁海与外东北是满族发祥的重要区域;而从综合意义上看,外东北的丧失,或许是最令人扼腕的。 它不仅割断了中国通向太平洋的北部出海口,也让中国在东北方向完全失去了主动权。 没有海参崴,中国的东北再无深水良港;没有出海口,中国北方的经济发展受限多年。 更何况,这片土地上还有永宁寺碑等珍贵的历史遗迹,见证了中华民族在北疆的延续。 信息来源: 《唐努乌梁海:中华故土,为何成了俄罗斯境内的“图瓦共和国”?》——新京报