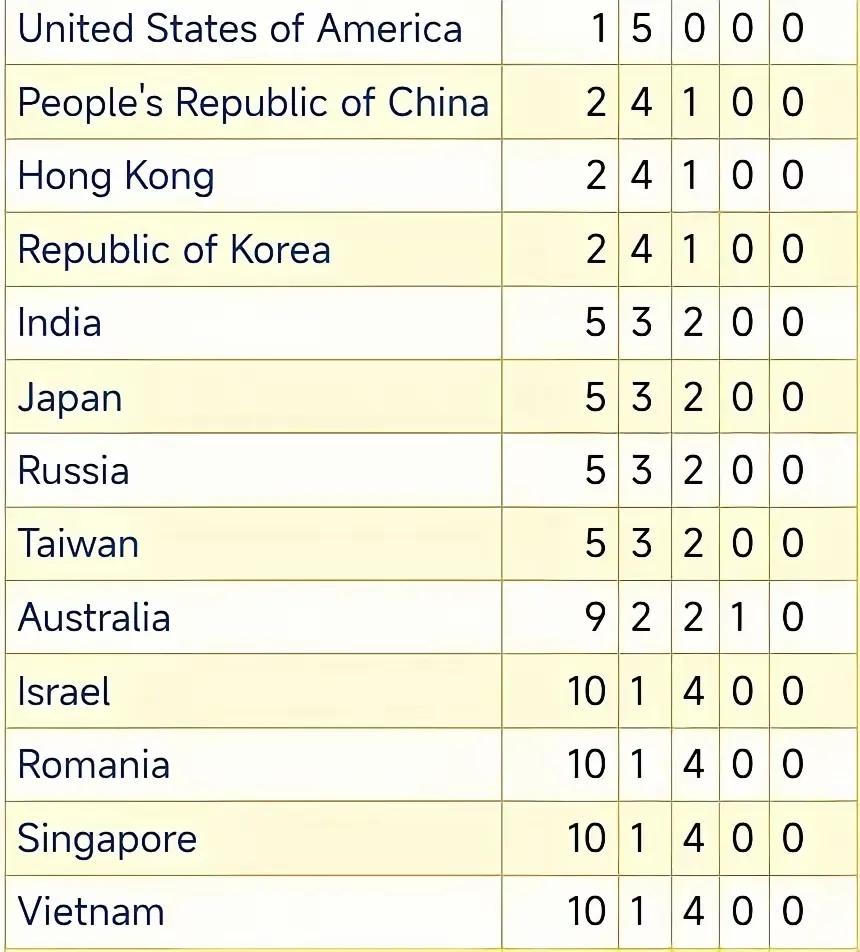

据美国媒体报道:虽然美国队打赢中国队获得国际物理奥林匹克竞赛冠军,但是美国人却不高兴。本届国际物理奥林匹克竞赛,美国队五枚金牌列第一。中国大陆、中国香港和韩国四金一银并列第二。日本、俄罗斯和中国台湾三金二银并列第五。美国媒体认为:虽然美国队打赢了中国队,但是美国队员不仅仅说普通话,而且还有说印度话的。其实中国人也不高兴:虽然中国队获得了亚军,但是美国物理队有印度人,说明"美国人"不够努力。要知道,美国数学队就都是"美国人",所以在美国生活、学习的"美国人"要加油努力了。 这场看似寻常的学科竞赛,竟成了照映各国教育焦虑的多棱镜。当奖牌的光芒无法照亮内心的失落,我们看到的不仅是竞赛排名,更是深藏其后的文化认同危机与教育体系迷思。 美国媒体的纠结实在耐人寻味。他们在为金牌欢呼的同时,却为队员的母语背景感到不安。这不正暴露了美国精英教育的一个秘密?翻开斯坦福、MIT的本科名册,亚裔学生在STEM领域的比例常年维持在25%以上。美国国家科学基金会数据显示,近十年美国国际物理奥赛代表队中,第一代移民子女占比从未低于60%。这种"收割全球顶尖大脑"的模式确实能在短期内堆出奖牌,但本土基础教育的裂痕却愈发明显。记得去年《大西洋月刊》那篇轰动全美的报道吗?标题直刺人心——《我们正在培养一代数学恐惧症患者》。 反观部分中国网友的反应,同样陷入了非此即彼的思维窠臼。将别国队伍中的族裔多样性简单解读为"本土人才凋零",这种论调未免失之偏颇。印度裔学者在全球科技界的崛起早已不是新闻,从谷歌CEO皮查伊到微软CEO纳德拉,他们的成功恰恰证明了优质人才培育模式的普适性。我们是否想过,为何这些顶尖人才选择在美国绽放?这里面藏着人才生态系统的深层密码。 问题的核心早已超越竞赛本身。当我们在为队员的肤色争论不休时,芬兰的教育家们正在重构物理课堂的教学范式——他们取消了标准答案,鼓励学生用音乐、绘画甚至舞蹈来理解量子力学。这种突破常规的探索,或许更能预示未来教育的走向。 值得玩味的是,中美两国在教育焦虑上形成了奇妙的镜像。美国苦恼于如何让本土孩子爱上物理,中国则在反思如何让天才少年保持创造力。去年清华大学出版社那本《失去的创造力》引发热议,书中追踪了百位竞赛金牌得主的职业生涯,发现其中仅有不到三成仍在从事前沿基础研究。这个数字,比任何奖牌榜都更值得我们深思。 教育的本质从来不是制造竞赛机器,而是点燃每个孩子心中的求知之火。印度裔队员在美国队的出色表现,恰恰证明了优秀人才可以在不同文化土壤中开花结果。如果我们还停留在用国籍或族裔来界定"谁更优秀"的陈旧思维里,那才是真正输掉了这场关乎未来的竞赛。

从与孩子一起攒机器人的大拿来看:创造力人才有一个共性,第一要爱好,第二是有时间,第三是除了饭钱外还要有闲钱购买材料,工具,第四动手能力强,第五才是数理化生基础。而化生的民间天才还没有看到,说明这行太难搞了。

彼得潘

美利颠虽然赢了,但是一个红脖子都没有,5个人,3个华裔,1个俄罗斯裔,1个印度裔…这妥妥的人种问题,智商问题,体制问题。这国怎?我陷思!一叶知秋,我们也能观察出来,美利颠的制造业人才也断代了。福特级下水8年了,还不能弹射F35C?至今它的六代机还在PPT里面,而中国都有六代机测试了?这国怎?中国一个国家都准备登陆月球了,美利颠纠结一帮小弟弄的NASA还在为无法为抢先登月计划而苦恼,跳票一再跳再再跳,这国怎?人种问题啊!体制问题啊!这不是竞赛,这是争夺人类发展空间的问题。但红脖子还有20年优势吗?它的发展空间在哪?是美国研究出来的108种性别是吧?!加油美国,108种性别会让你更加强大!

阿威king 回复 09-30 16:58

老美纯种红脖子老白正窝在沙发里,手拿汉堡薯片可乐,看着你发评论呢[滑稽笑]

狂风 回复 09-30 16:24

不管他说什么话,什么人种,他效忠的是美国,拿的是美国的那个国藉,他们不会把自己当成中国人或者印度人,甚至痛恨自己有中国人和印度人血统

微風中的雨

美国佬钱多随便印,请的是雇佣军;我们是自己培养的,有什么焦虑的?没有可比性啊

暴晒后的雪人 回复 56565656 09-30 16:30

这些人做了雇佣兵,中国还能拿奖,你说有没有问题。

56565656 回复 09-30 16:13

问题是,本来是中国的人才做了美国的雇佣兵,你说有没有问题。

书生

这文章味儿不对劲啊,前面还正常说着话,后面就开始夹带输出了

pikaQ 回复 10-01 21:45

还好吧,直面问题 解决问题

Mycoffee涩。吗

美国只要办好大学就会有源源不断的学生去,再加上金钱的诱惑大多数人都会选择留在美国,这就是北大清华那么多人才流失的原因

feitian2012 回复 09-30 22:57

美国人榨干华人华裔科学家老年退休时候财富会让人寒心的!动辄反间谍调查扣帽子,榨干临死前最后一滴血,为美国奉献科学技术,最后一无所有的死去,这是卸磨杀驴啊!

山海金 回复 10-01 01:58

根本原因就是钱

颖冠JOHN

说明汉语有优势,都学起来吧

岁月无声

虽然不是第一名,但是前三名里的七个名额,中国占三个,其他国家各占一个,说明什么问题吗?有问题吗?中华民族是最聪明的人族!没有之一。

如来神掌 回复 10-01 10:55

哈萨克族鄂伦春族顶你

南麟老鸟

我们的资本市场都要求短期出成绩,所以“抄”就成为了创业人员的第一选择,也就没法实现真正的创新。

我是你的确定键

在美国的移民要不有钱要不有学历,留学的父母聪明孩子也聪明

用户10xxx50

中国牛逼啊,中国大陆,中国香港,中国台湾加起来有 11 枚了,还没算中国美国

不变的旋律

输了就输了,还美国队高兴不起来了,真是死要面子,不管什么都要找借口,承认自己的不足就那么丢脸吗?

用户10xxx36

像目前的状况,华人在美国灭…

用户12xxx94

中美冲突一开这些皈依者狂热的华裔美国人是最可恶的敌人,不是像当年在美倭人一样被送进拘留营,就是疯狂为美利坚效忠以示忠诚!

用户11xxx63

DNA之父早已证明中国人是世界上最聪明的人种

用户54xxx38

美国是人种大杂烩的国家,没有真正的美国人,原住民是印第安人,其他都是移民过去的,处于金字塔顶部的是欧洲各国移民,比如特朗普是德国移民

用户11xxx70

美国是移民国家,哪里来的本土一说?它要的就是全球精英,移民第二代不行你就算不上真正的美国人。搞清楚什么是移民国家吧。

夏飘雪

应该中国台湾省

艺林信步

教育体制不同,应试教育重视涮题,出竞赛型人,素质教育下,运算能力不强。所以年年数竞物竞都是请雇佣军一一美西方重心不在理论,重在理论与实践结合上!美国科技领先全世界便可一斑见全豹了!所以小编别自嗨!

OO和你一个样OO

不一样,美国是移民国家,代表美国出战的一定是来自包括印地安人在内的世界各国学生。

星辰大海

中国人应该更多激发创造力、科学洞察力!

回头哪里是岸

中国的教育,培养很多人才!但培养突破性人才太少!超前人才少!为什么高铁别国先我们几十年生产出来,还有盾构机,隐形飞机,航母!虽然我们有了,但只能说我们赶上了,但本质一样!我们几时能搞出不同别人的东西?

用户10xxx66 回复 10-02 14:28

有啊,我们不是有共享自行车、共享电动车吗?虽然自行车电动车不是我们发明的,但是我们发明了共享啊。

風泠_lin

知道为啥美国不敢停中国留学生了,从波音到微软到AI哪一个离了中国人?

用户10xxx05

有钱使得鬼推磨,自然有美元人才!

三石老范

培养人才我们在行,留下就不太厉害了。5年前,我门和一个国内最大的科技公司之一一起做Ai方面的合作,他们的负责人是一个32岁的留美博士,15岁中科大少年班的,去年又回去美国了,谷歌开了3750万美金年薪,询问他为什么当初愿意离开微软回国,回来3年不到又回去,他说,现在的AI不是真正的智能,缺少了最重要的思考,仅仅是收集,归纳和展现,他想找到思考这个最重要的表现,他们集团总裁告诉他,集团需要的是可以看到的未来,而不是可能看到的未来,哪怕跟在美国后面,但有确定性,不会即没钱赚也没名赚。

jiang_783

这是人口基数的原因

用户49xxx06

这文章不对,知识有国界、人才也有国界,同样的黄皮肤,有人效忠华夏,有人效忠华夏的敌人。有人以保护华夏为目标,有人以灭了华夏为目标,这能一样吗?

一夜起床十几次

美国学校有鄙视链的,戴眼镜的学霸是最被鄙视的,好人家的孩子谁学工科啊,只有地位低下的亚裔学这个

微波

估计澳洲,华人也占了大部分

用户16xxx29

没有美国站台,什么谷歌、微软只会取得屁的成就……早就被制裁死了。

黄山

参赛有多少印度人。

轻拢慢捻抹复挑

这是要给k签证找说法了

用户10xxx57

这个也能拉外援吗?[哭笑不得]

你的方向

美国佬应该规定,参加所有国际比赛的选手中美国白人不得低于50%,这样才有种![静静吃瓜]

林辕沐隅

中国孩子太苦了!首先第一难学的就是语文,认字就要5年。第二是英语,要学十几年。第三是政治,基本上没啥用一毕业大部分忘光了的东西。然后是中考、高考,纯属内卷的制度。孩子的天赋、特长基本都被抑制了,顶尖人才比较难出。可以说越高分的越不可能有带领性的建树。

生活就是简简单单

这有用吗,

用户10xxx34

说明中国

飞太狼

中国大陆、香港、台湾加起来就是11金4银了。老美能高兴吗

用户15xxx18

美国是移民国家!

阳光

应该是中国人打败了中国队。

jwbhqw

也就是说,前七里面,中国大陆、中国香港、中国台湾

天涯孤客

大陆加香港台湾隐形的第一

用户85xxx42

强盗不仅抢东西,还学会了抢人。现在东西也抢不到了,人更抢不到,这国就迅速败亡,跟蒙元一样

叶少

这文章怎么读得那么辛苦的感觉~句词乱七八糟的感觉~一堆因为所以又毫无逻辑关联的感觉[抠鼻]~ai肯定写不出那么菜的文章~

一枚枚的

当年美国制造业发达时,也不少华人工程师,设计师。

蓝天白云

这些什么所谓的物理竟赛奖、奥林匹克奖、什么和平奖等等都是美西方国家搞出来的,不可能公平当然是有偏向!

红爷

大陆香港台湾共11金

角落牛

只有中国人才能打败中国人……

用户17xxx42

这美国人都没条长黄毛的,清一色的“美国人”加油啊黄毛[哭着笑]

笨笨

华人赢了

用户10xxx24

可怕的是我们的金牌获得者进了清北,以后又跑到老美留学就业!

用户10xxx95

香蕉人多

最帅的pig

阿三也能进去估计是混血儿[哭笑不得]

用户12xxx77

那个印度阿三肯定是凑数的

浅水姑娘柠檬泪

从表格里,我只看到了黄种人确实聪明。

蓝天白云

这些什么所谓的物理竟赛奖、奥林匹克奖、什么和平奖等等都是美西方国家搞出来的,不可能公平当然是有偏向!

艾永平

说那么多批用,

爷爷是道士

民兵谁搞的

散人

不用国籍来判定,你拿什么来判定?云里雾里以为高明,实则空洞无脑!

f的911

美国本身就是移民国家

小贺

华人自己和自己比

用户59xxx53

美国有好多好多科学家是中国留学生不回来的或者是华裔

用户74xxx24

网上就别在那叭叭的了,美国就是个移民国家,目前还是世界老大,能吸引全世界人才唯我所用,还有部分欧州发达国家也有这种吸纳人才的吸引力,毫无疑问,尽管我们现在世界经济第二,却没有这个能力,离发达国家还远着呢,吸引不了世界人才唯我所用。

用户17xxx52

金牌比银牌还多?为什么不把题出难一点,和体育运动一样,选出最强的才是金牌。感觉筛选了一堆国家一级运动员,他们之间不再分个高下?

shartencatttt

中国队,12金

用户10xxx62

跟US何干?

棒棒糖

美国就是移民国世界优秀的人都过去才能维系

用户34xxx31

国际奥林匹克和平奖,谁能与美西方争锋?

用户10xxx49

狗屁美国队

老广

人家漂亮国本来就是移民国家,哪有纯正的美国人?有的只是印第安人。

D L M

无论什么肤色和出身,最终都甘于为美帝服务

sam

美国本就是是400年前欧小弟重罪犯的后裔。何来聪明人士[静静吃瓜]

霉果炖乌鸡

[静静吃瓜]

辉叔

人家制度优势能挖人,甭眼红。

十里坡剑神

看现在奖牌数没用,要看以后都谁成为了数学家[滑稽笑]

用户16xxx40

真正意义的中国队不是中国大陆、中国香港、中国台湾加在一起11金4银吗?[滑稽笑]

泫伶龙

前十名大部分是东亚国家和地区,说明了啥?这里的人,智商高且重视教育。

大力甩手

老特:聚天下英才而用之,此所以雄霸天下者也!

牛欢熊乐

美国队要是。。。。。就只要在美国本土出生和长大的,呵呵!

李未来

美国雇佣军很厉害[哈哈笑]

shr19810208

美国人应该高兴,本来这都是对面的力量,现在我不仅削弱你,还增强自己

用户14xxx21

香港、台湾都不带chinese吗?组委会居心不良

用户12xxx13

竞赛是竞赛,盖茨、马斯克、马云等谁是竞赛冠军呢?

士豆

净胡扯

分析一切

台上不管什么人,头发都是顺直的。。。哪里头发直的多?

上海用户

确实为了胜利美国连政治正确都不要了,毫无底线。

黎黎黎

如果把香港台湾的成绩都算我们这里来,你说这榜单会怎样?

sun shi yi

移民国家,不问来处,只论归属

红日高悬

智商再高在米国依然是底层,华男找不到外族老婆,只会跑到国内装逼忽悠国内崇洋媚外女的过去,然后女的投白人怀抱,男的重复回国操作,到老依然孤独一人。华人男就是悲催。

用户82xxx14

为什么?美国给得多呀,1个亿美元一年,简单粗暴[哭笑不得]

似水流年

又要反思了吗?世界上人才众多,有几个跑美国去不很正常?