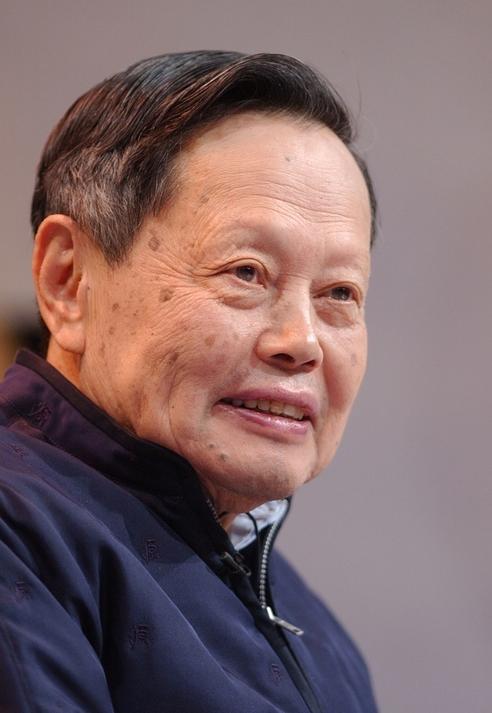

天才为什么不适合当老师?来看钱学森和袁隆平的故事就明白了 一门好课,不只靠一张好脑子。有的人天生聪慧,才华横溢,能解出常人十年也未必摸清的问题。但,一旦让他去教书、带学生,问题就来了。为什么?钱学森和袁隆平的故事,给了我们不同寻常的答案。 你可能以为,天才讲课,那一定是字字珠玑,讲什么都能秒懂。可现实不是这样。越是顶尖的人物,越容易在课堂上卡壳。不是他们不懂,而是他们懂得太多,难以换位思考。这个问题,并不新鲜。但真要透进去看,往往埋着许多细节和反差。 1958年,中国科学技术大学刚成立,钱学森是力学系的奠基人。他是大科学家,是国家的战略武器。但你知道吗?在他亲手筹建的课堂里,他并不事事亲力亲为。基础课程?他请来了严济慈、郭永怀、蒋丽金……全是大炮级人物顶上。 这不是推责,而是自知。他知道,自己在基础教学上不一定比他们强。也许,是因为他脑子转得太快,不愿慢下来讲“什么是牛顿第一定律”。 到了讲台上,钱学森有自己的方式。他的板书讲究,四块黑板轮着写,两根粉笔一挥,就是整套理论。他严谨到什么程度?坐在最后一排能不能看清黑板、听清讲课,他都要安排人验证。 但也正因为这样,他的课出了名的“高强度”。有学生讲,做作业错个小数点都会被扣分,稍微理解慢一点,就被甩在后头。 他出题复杂,还改题改到半夜。出错了怎么办?他会说:责任我来负。可责任谁都能扛,学生的学习焦虑,他能感同身受吗?这是个问号。 后来有人总结说:钱学森是为国家培养科学家的“系统工程师”,不是一个天天“辅导功课”的班主任。他擅长战略布局,不适合打基础补课。这话,不无道理。 1953年,袁隆平被分配到湖南的安江农业学校教书。这里偏僻,设备简陋,连课本都不全。但袁老师不抱怨,他上俄语课,还带学生唱歌、演小剧;讲农学课,拉着学生下田、拔草、做实验。 他讲课不死板,讲西瓜嫁接到南瓜,讲种子怎么选育,还让学生自己试。他有点像“玩中教”的祖师爷,不拘一格。 可也正因为这样,学生有时候会觉得“老师不按套路出牌”。他不循规蹈矩,不守统一节奏,讲课跳跃、实验随性,不太能系统梳理理论。那些希望“跟着课本一步步来”的学生,就有点抓不住重点。 但你说袁隆平不重视教学?不。他拿教学当科研的试验田。后来搞杂交水稻,很多灵感就来自这段时间的田间教学。只是,当他在科学路上越走越远,教学就被甩在身后。 十八年后,他转向全职科研。田埂上的老师,变成了实验室的学生。学生说他亲切、热情,可那种系统传授、循序渐进的“教学功夫”,他没有专门打磨过。 在学生眼里,天才老师是光芒万丈的存在。他们能讲别人不会的题,能点出书上没有的路。但问题也出在这儿。 钱学森的学生记得他要求极严。一次题目改了三遍,还让学生全员重做。但他们也记得:钱老下课后亲自找学生讨论,一对一分析思路。 有学生觉得压力大,“我根本跟不上”;也有学生说“他带我们飞起来”。这就是矛盾。天才思维太快,一般学生跟不上,除非你本来就是苗子。 袁隆平的学生回忆更多是“有趣”和“亲切”。他会带学生听音乐、写剧本,但也常常把课程讲成了兴趣沙龙。知识点之间缺乏系统性,期末考试很多时候靠学生“自悟”。 两种极端,一个太严,一个太松。前者像冷峻的理工巨匠,后者像温暖的田野导师。都不是那种“你考试一定稳过”的老师。 说到底,问题不是天才教不好,而是他们教的方法、节奏、目标,跟学生的实际需求不在同一频道。 第一,他们太忙了。天才型科学家要搞科研、开会、报项目、带团队,教学只是其中一环。他们往往不可能投入大量时间打磨教学流程。 第二,他们的标准太高。他们习惯以自己的认知节奏来设定课程,不自觉地把学生往“精英训练营”里推。普通学生很容易自我怀疑。 第三,他们喜欢“跳跃式”教学。讲一道题,前后省略了三步逻辑,直接给你结论。学生听着听着,就掉队了。 第四,他们未必喜欢讲课。他们更在意“创造”而非“传播”。讲课对他们来说,是不得不承担的职责,而非发自内心的热情。 但也不能绝对说,天才就不配上讲台。只是,除非他愿意慢下来、蹲下来、倾听学生的“听不懂”,否则,他永远教不好多数人。 天才们教出的好学生,大多是后来也成了天才的人。这不是巧合,而是结构性选择。他们筛出了“能跟上”的人,剩下的,就只能自求多福。 从钱学森到袁隆平,从力学黑板到稻田实验室,他们的教学之路不是主线,而是侧影。他们更适合做一流学者的导师,而不是普通本科生的引路人。 所以,“天才为什么不适合当老师”,不是说他们不配、不够格,而是他们太特别,不适合标准化、广普化的教学流程。 让天才专心做天才,让老师专注做老师,也许才是教育的最优解。