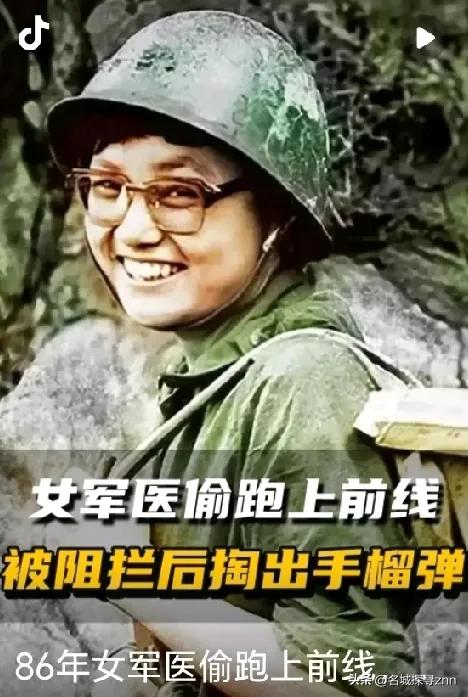

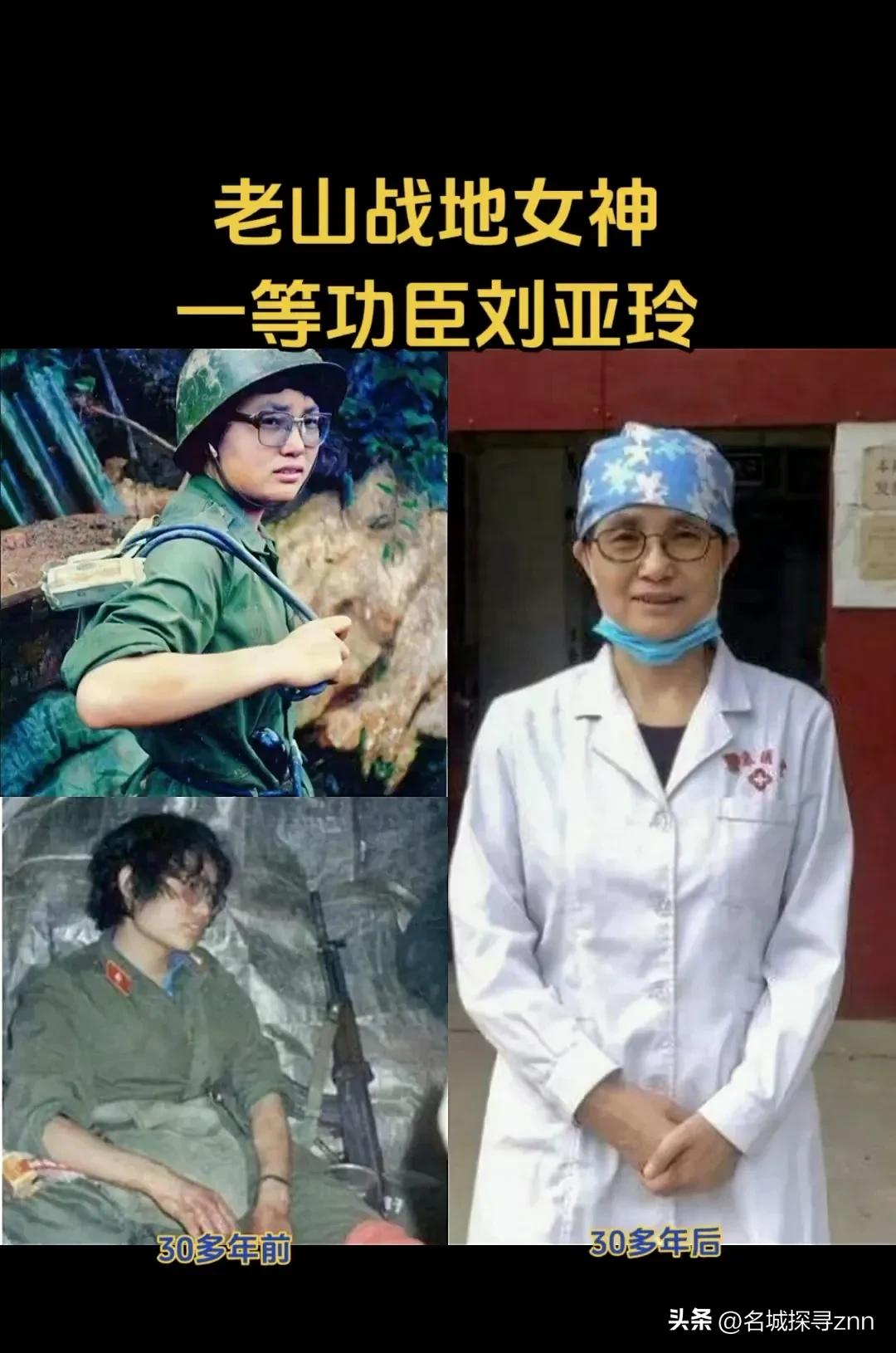

1986年,一个女医生被哨兵拦住,要求出示通行证,没想到,她直接掏出一颗手榴弹:“这就是我的通行证!” 刘亚玲1981年直接考进西安第四军医大学附属护校,三年下来,毕业时成绩稳稳排第一。本来,按着分配,本该去北京的301医院,那地方多金贵啊,多少人挤破头都进不去。可刘亚玲偏不,她一咬牙,申请调到云南文山陆军67医院去当护士。 刘亚玲的选择绝非一时冲动。1963年出生在西安长安区的她,打小身体素质就比同龄男生还要好,骨子里藏着一股不服输的韧劲。 护校课堂上,医学统计学课程让她发现,前线战伤死亡率居高不下,很多时候并非医疗技术不足,而是伤员从战场到后方的转运时间太长,救护不够及时。 《南丁格尔传》里那位奔赴战场的护士故事,更在她心里埋下了种子——与其在后方医院琢磨理论,不如到前线去实实在在救人性命。 学校领导和父母反复劝说,301医院的平台和待遇是多少人的梦想,但她认准了前线更需要护士,这份坚持最终让她得偿所愿。 云南文山的67医院,是当时离老山前线最近的大型医院之一,常年挤满了伤员。那些裹着厚绷带、血肉模糊的战士,那些因伤口溃烂发出的呻吟,深深刺痛了刘亚玲。 她发现,即使到了医院,很多伤员还是因为之前的延误错过了最佳救治时机,有人落下终身残疾,有人没能保住性命。她开始频繁给各级领导写信,前后写了七封,请求调到最前沿的阵地救护所。申请一次次被驳回,领导心疼她是个女同志,更担心前线的危险。 1986年3月,刘亚玲借着探亲休假的机会,没回西安老家,直接揣着伤药、手术刀和一枚“光荣弹”往前线赶。 那枚光荣弹是她早就备好的,战士们都懂,万一被敌军俘虏,这就是保住尊严的最后防线。走到哨卡时,哨兵拦住了她,没有通行证谁也不能过。她急得眼泪都快出来了,前线的炮声隐约可闻,多耽误一分钟就可能少救一个人。 争执间,她猛地掏出光荣弹攥在手里,声音发颤却异常坚定:“这就是我的通行证!我不能看着战士们白白送死!”哨兵被她的决绝打动,冒着处分的风险放了行。 到了前线猫耳洞,刘亚玲没来得及休息就扎进了救护工作。这里的条件比她想象的更恶劣,没有像样的手术室,伤员多到铺在地上,空气中全是血腥味和消毒水味。 她常常一小时要处理五六十个伤员,平均不到一分钟就得完成一次包扎止血,一天下来连吃饭都要抓紧时间,累得走路都能睡着,晚上得靠指导员搀扶着回住处。 有次救治18岁的小战士,对方因为要被女护士处理伤口不好意思,她赶紧谎称自己30岁已婚,像大姐一样安抚对方,其实那时她才24岁。 1986年5月,“战地百灵”徐良左腿中弹,动静脉破裂昏了过去。 刘亚玲冲上去紧急止血包扎,可前线救护所设备不足,必须送团救护所。三公里的路,全是崎岖山路,还暴露在敌军火力下,没人敢让她一个女护士跟着。 她却铁了心要去,一路上高举输液袋,死死护住徐良的伤腿,从傍晚走到深夜三点,全程没换过姿势,到地方就累晕了过去。可惜徐良还是因为延误太久,最终截了肢,这成了她心里的遗憾。 1987年1月的拔点作战中,刘亚玲在“老虎口”遭遇炮火袭击,臀部被流弹击中。她正抢救重伤员,顾不上自己的伤口,直到把人包扎好,才咬着牙硬生生拔出弹片,用绷带简单缠一下又继续工作。 伤口感染引发高烧,她还是没停下,直到所有伤员都处理完毕,才一头栽倒在地。战友们把她送医时,她已经昏迷,前线抗生素短缺,最后是医生用一管青霉素眼药膏救了她的命。 四年里,刘亚玲先后七上阵地,其中三次未经批准,辗转14个阵地,参加了3次拔点作战。她救过130多名伤员,是前线停留时间最长、救治人数最多的女军人,战士们都叫她“猫耳洞的南丁格尔”“战地女神”。 军部摄影师袁熙来拍她,她特意交代别宣传,怕妈妈看到自己的环境担心。后来袁熙在战斗中牺牲,清理烈士遗体时,刘亚玲才发现其中一个就是他,撤下来后她哭了很久,那些熟悉的面孔再也见不到了。 尽管多次违抗军令,部队最终还是认可了她的付出。 1987年,她荣立一等功,成了老山前线唯一获此殊荣的军校女生,还去北京参加了全军英模大会。战后她回第四军医大学深造,成了西京医院的主治医生,在烧烫伤和皮肤外科领域做出了成绩。 可2004年回乡探亲时,看到乡亲们看病难,她又做出了惊人决定——放弃西京医院的优渥待遇,拿出全部积蓄还借了钱,花四年时间在家乡建了丰京医院。 这所乡村医院没有隆重的开业仪式,只有5名医护人员和20张床位。刘亚玲坚持先看病后交钱,给困难患者垫付医药费,免费为伤残老兵治疗,16年保持零投诉。 老乡们感念她的好,硬是给她挂上了“老山女神”的匾额。2013年,她被评为“最美乡村医生”。2020年疫情来袭,她又立刻组织人手建消毒液生产线,优先供应公共卫生领域。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。