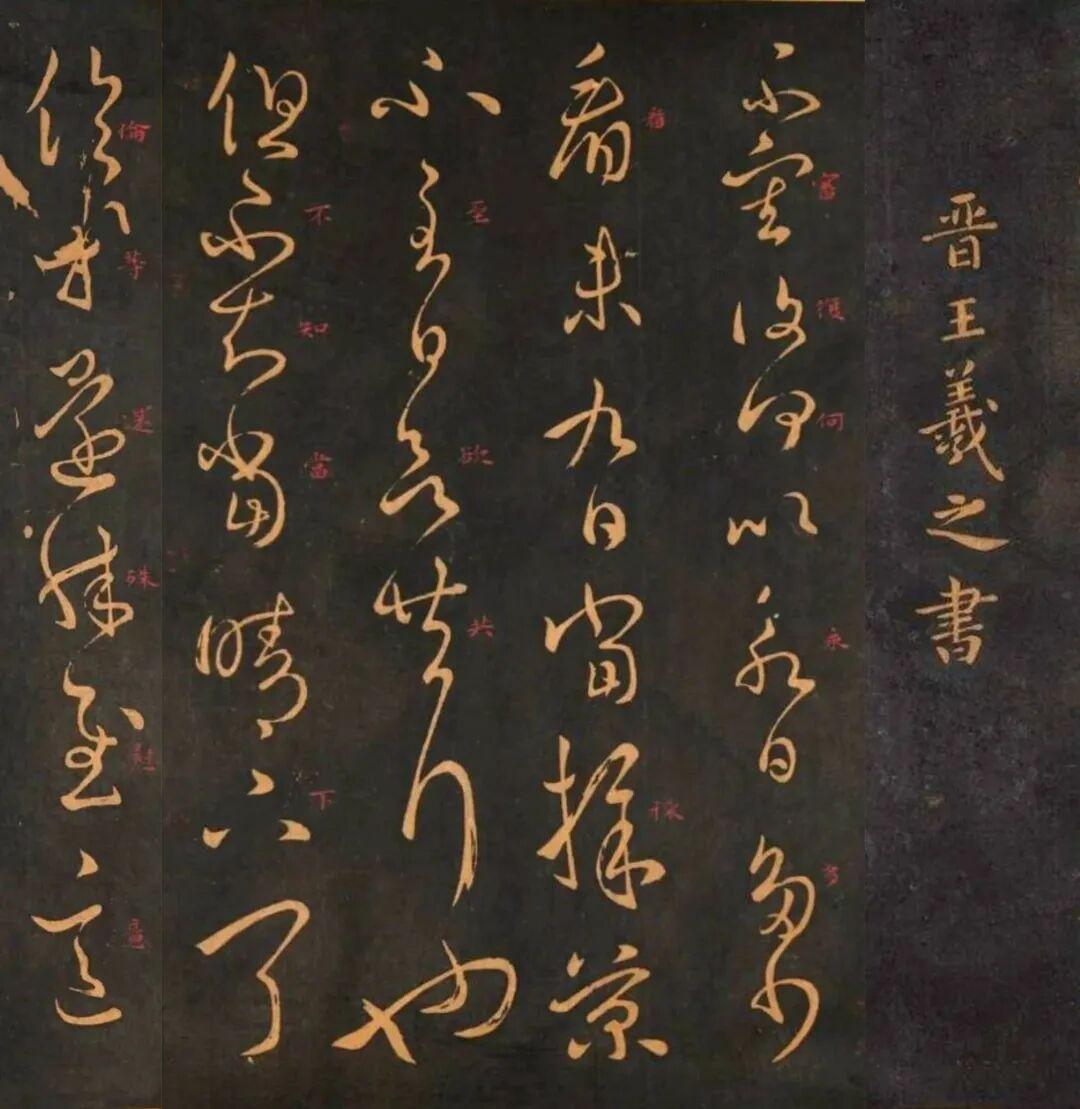

一次,收藏家马未都用50万从一个农民家里买来了一个宋代瓷盘。朋友看了瓷盘后,连连摇头说他上当了。不料,马未都竟然笑了起来。 马未都这人,从上世纪八十年代就开始钻研古董,尤其是瓷器。那时候,文物市场刚冒头,他一边上班,一边抽空去旧货摊转悠。那些年,北京的古玩街热闹得很,他常在那儿蹲点,琢磨一件件的釉色和胎体。瓷器在他看来,不是死物件,而是老祖宗的手艺活儿,摸着它就跟触摸历史似的。八十年代末,他干脆辞了职,全身心扑进去,还在北京东城开了观复古典家具公司。这店不光卖家具,还摆了不少他的藏品,陶瓷、家具、玉器啥的,渐渐攒了上千件。 九十年代,市场热了,马未都的名头也响了。他去河北、山西那些地方跑,专找乡下农家问祖传东西。那些物件多是搁在柜顶的,从没当宝贝,可在他眼里,件件有来头。他出书讲陶瓷,1992年那本《马说陶瓷》,把从唐到清的窑口捋得清清楚楚,里面配的照片,让人一看就上瘾。拍卖会上,他也常露面,出手稳当,不乱加价,只挑有谱的收。他的规矩严,只碰来路正的货,不沾赝品边儿。公司越做越大,雇了学徒帮忙辨窑口,汝窑的雨点釉、定窑的乳钉痕,这些细节,他们跟着学了个透。 收藏这行,说白了靠眼力和人脉。马未都不光懂行,还讲原则。那时候,圈里鱼龙混杂,有人专干假货的营生,他从来不跟那些人搅和。相反,他爱跟老藏家聊,交流心得,推动大家守规矩。观复博物馆一开张,就成了私人馆的头一份,里面瓷盘碗盏摆得满满当当,参观的越来越多。老百姓来瞧热闹,专家来切磋,他总乐意讲讲背后的文化味儿。这不光是生意,更是传承老物件的劲头。在我们国家,文物保护是大事儿,大家齐心协力,才能让这些宝贝流传下去。 话说那次,马未都听说河北有个农家有件旧瓷盘要出手,就去了。农家那头,日子紧巴巴,女儿病了,医院等着缴费,家里就指着这祖传盘子了。盘子是宋代的,青白釉,边上有点裂纹,底足泛黄,一看就年头不短。马未都瞧了瞧,确认是真货,虽说市价也就十来万,可他直接甩出五十万。农人接了钱,赶紧带孩子去治病去了。这事儿搁谁身上,都得掂量掂量,花这么多买个不顶值的盘子,值不值? 回北京,马未都把盘子拿给圈里朋友看。大家伙儿围着,灯光下盘子静静躺那儿。一个老哥们儿眯眼瞅半天,摇头说釉色旧是旧,可开片不匀,顶多十万,花五十万准亏。另一个也附和,敲了敲底,听声儿清脆,可惜花纹粗了点,市价出不了头。大家你一言我一语,都觉得这回马未都上套了。谁成想,他听着听着,脸上就笑开了花。朋友们纳闷,他这才说,这钱不是光买盘子,是帮人救命。农家穷,孩子病重,这五十万直奔医院去了。 这话说出来,屋里一下子静了。朋友们交换眼神,没再吱声。马未都这人,向来重情义,不光收藏物件,还收藏人情。这事儿一传开,收藏圈子炸了锅。有人上门打听细节,有人带着自家东西来谈生意。以前,找他合作的多是老熟人,现在新面孔多了起来。大家信他,不止因为眼准,还因为心正。生意上门儿,他的公司规模蹭蹭往上窜,藏品库房从一间变几间。那些主动找他的伙伴,渐渐成了铁杆儿,一起聊文物,推动市场规范。 说到底,收藏这行,钱是其次,人品摆那儿才长久。马未都的经历,就告诉我们,帮人一把,总有回音。国家这些年,文物法越抓越严,鼓励大家合法收藏,保护文化遗产。这不光是个人事儿,更是民族的事儿。老百姓手里有宝贝,别急着低价甩,找靠谱渠道;收藏家呢,多点善心,少点算计。马未都那五十万,买的不止盘子,是份信任。从那以后,他的路越走越宽,观复博物馆也成了文化地标,接待的观众成千上万。

隅翁

是啥玩意,图片呢,翻些陈年往事来洗地,于古玩市道垮掉翻身有何用处?买了假货还振振有词