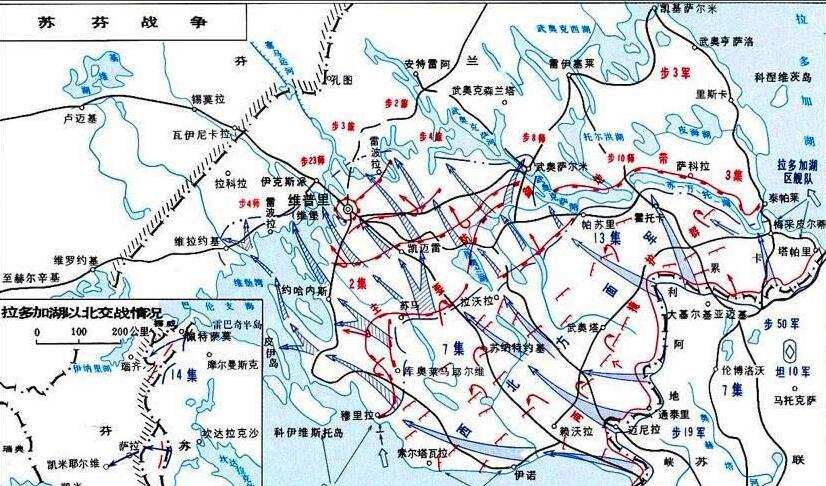

苏联消灭柏林50多万德军,打了20万吨弹药,美军消灭冲绳10万日军,也打了20万吨弹药。这是因为,美国军队打仗,就是白天黑夜不停的全战场覆盖轰击,苏军打仗看着是万炮齐射,其实苏军是有重点的轰击,特别是苏军火力主要集中在进攻开始以前2个小时。 先说苏联红军,那叫一个“力大砖飞”。 到了1945年的柏林,斯大林给朱可夫元帅的命令很简单:在希特勒的狗窝上插上胜利的红旗,快!为了这个“快”字,苏军拿出了看家本领——钢铁洪流和雷霆万钧的炮击。 那个场面,柏林城外,苏军摆开了4万多门火炮和火箭炮,那阵势,炮管密得跟种的甘蔗林一样。1945年4月16日凌晨,进攻开始。这不是零零星星地打几炮,而是真正的万炮齐鸣。关键就在于标题里说的那句话,苏军的火力主要集中在进攻开始前的那一两个小时。 光是柏林战役第一天,苏军就打出去了超过120万发炮弹,总重接近10万吨。这是什么概念?咱们国家整个八年抗战,消耗的弹药总量差不多也就20万吨。苏军一天,就干掉了我们四年抗战的量。这种强度的轰击,别说是血肉之躯了,就是钢筋水泥的工事也得给你震成渣。德军士兵在这样的炮击下,就算没被炸死,也基本被震得七荤八素,丧失了战斗力。等炮击一停,苏军的坦克和步兵就跟着冲上去了。这时候的德军防线,已经是千疮百孔,组织不起有效的抵抗了。 所以,苏军的逻辑是:好钢用在刀刃上。用雷霆万钧的短暂炮击,为装甲部队的决定性突击打开一个无法愈合的口子,追求的是一击致命的突破效果。这背后,其实是苏联对自身优势的清醒认识:他们有世界上最庞大的陆军和炮兵,但可能没有美国那么“阔绰”的后勤来支撑长时间的消耗。 现在,咱们再把镜头摇到太平洋上的冲绳岛,看看财大气粗的美军是怎么打仗的。 如果说苏军的炮击是“暴风骤雨”,那美军的炮击就是“连绵不绝的梅雨”。从1945年4月1日登陆开始,到6月22日战役结束,整整82天,冲绳岛上几乎听不到炮声停歇的时候。 美军的打法,就是典型的全战场覆盖轰击。他们的逻辑非常“朴素”:用钢铁代替人命。在一场战斗开始前,指挥官首先要问的不是“我们有多少兵力”,而是“我们有多少炮弹和炸弹”。 在冲绳,美军的火力是海陆空三位一体的。海面上,是成群的战列舰、巡洋舰,上面那些406毫米、203毫米的巨炮,对着岛上日军的阵地进行“犁地”式炮击。登陆第一天,美军舰队就在10公里的登陆正面发射了超过10万发大口径舰炮炮弹。天空中,是B-29轰炸机和舰载机,没日没夜地扔炸弹,连凝固汽油弹这种大杀器都用上了。陆地上,美军的炮兵阵地也是炮弹壳堆积如山。 美军不追求苏军那种两小时内的极限输出,他们要的是持续性的火力压制。管你哪里是重点,哪里是次要,反正我的炮弹多,整个区域我全给覆盖了。日本人不是喜欢挖洞吗?我就用重磅炸弹和炮弹一遍一遍地炸,把山头都削平。这种打法,在朝鲜战争时期被发挥到了极致,也就是我们熟知的“范弗里特弹药量”。只要怀疑某个地方有敌人,先来一轮炮火急袭再说。 为什么美军要这么打?第一,他们真的有钱,后勤补给能力冠绝全球,能源源不断地把本土生产的弹药运到前线。第二,美国国内对伤亡数字非常敏感,用海量的弹药去消磨敌人的有生力量,可以最大程度地减少自己士兵的伤亡。第三,冲绳的地形和日军的战术也决定了这种打法。日军依托复杂的坑道和洞穴死守,打得极其顽强,苏军那种一波流的突击战术在这里很难奏效。美军只能用这种“笨办法”,一寸一寸地炸,一点一点地啃,用绝对的火力优势把日军的防御体系彻底碾碎。 所以,同样是20万吨弹药,体现了两种完全不同的战争哲学。 苏军是“外科手术刀”,追求精准、高效、致命一击,力求在最短时间内撕开防线,然后靠着钢铁洪流的机动性解决战斗。 美军则是“大铁锤”,不计成本,追求的是全面的、持续的、令人窒息的火力压制,要把敌人活活磨死、耗死在阵地上。 这两种模式,没有绝对的优劣之分,都是基于各自国家的国情、军情和所面对的战场环境,做出的最优化选择。 说到底,战争打的是钢铁,是后勤,但归根结底,打的还是人对战争的理解。这20万吨炮弹的故事,告诉我们的不仅仅是数字上的对比,更是背后战略思想的深刻差异。这事儿,值得咱们细细品味。

陈朝飞鹏

杀敌军一人要04/2吨弹药,我们抗日杀敌一人多少弹药?

触碰的未来 回复 09-30 20:12

抗日没上十万。

用户10xxx15

数据从何算起,每打一发都记录得清清楚楚

美妃拉丝

美国人打仗是奔着犁地去的

用户10xxx52

到后期就把库存弹药放开使用了,苏联的重工业规模巨大,传统军火产能经得起消耗,人口也经得起消耗,而德国受不了