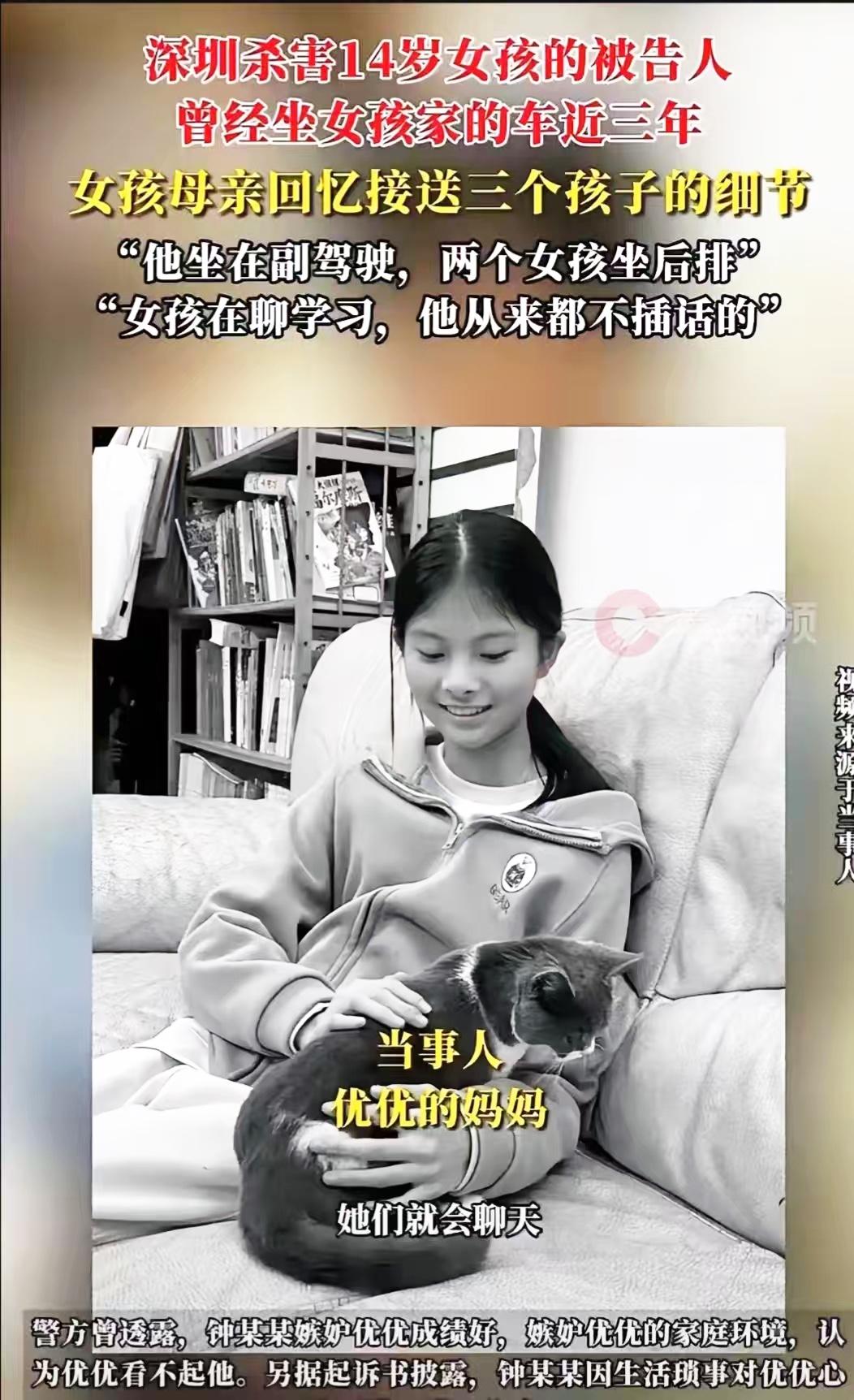

“死刑是否能根治罪恶”——这个问题如同一把钥匙,试图开启人类与暴力、正义与复仇之间最沉重的锁。要回答它,我们需要超越简单的“是”或“否”,进入更深的思考。 死刑的威慑力:有限的光芒 支持死刑的核心论据之一是威慑。理论上,对最恶劣罪行的终极惩罚,能震慑潜在的犯罪者。然而,实证研究的结论却相当复杂。联合国在1988年至2002年间的研究表明:“没有证据证明死刑比无期徒刑具有更强的威慑效应。”许多废除死刑的国家,恶性犯罪率并未因此飙升;相反,保留死刑的地区,恶性案件依然发生。 这揭示了一个残酷的真相:许多滔天罪行发生在激情、绝望或扭曲的心理状态下,犯罪者要么根本未曾冷静计算代价,要么坚信自己能够逃脱。死刑的光芒,照不进那些被仇恨、疯狂或绝境笼罩的黑暗角落。 复仇的循环,而非罪恶的终结 当社会以国家名义结束一个罪犯的生命时,我们在做什么?是在消灭罪恶,还是在重复“以命抵命”的古老逻辑? 死刑确实能满足公众内心深处对“绝对正义”的渴求,尤其是面对那些手段极其残忍、后果极其严重的罪行时,这种情感诉求强烈而自然。它为受害者家属与社会提供了一种情感上的终结感。 但若我们将“根治罪恶”理解为让罪恶从人类社会消失,那么死刑显然未能触及根源。罪恶的种子深植于不平等的社会土壤、破碎的家庭关系、缺失的教育、扭曲的价值观以及未被及时干预的心理问题之中。我们处决了结出的“恶果”,却往往忽略了培育它的整个生态系统。从这个角度看,死刑更像是社会在无力解决结构性困境时,选择的一种悲壮而简便的仪式。 不可逆转的正义与永远的存在 人类司法并非全知全能。再完善的司法体系也存在误判的可能。而无辜者被错杀,是任何社会都无法承受的终极代价。一旦死刑执行,任何纠错机制都将失去意义。这份沉重的可能性,迫使我们在动用终极权力时必须保持极致的审慎与谦卑。 超越“根治”的思维:我们能做什么? 也许,“根治”这个词本身就过于理想化。只要人类存在,恶意与暴力或许将永远是我们本性中需要对抗的一部分。法律与刑罚的目的,不应是幻想一个无菌的、完全没有罪恶的世界,而是最大程度地控制、减少和管理罪恶对社会与个体的伤害。 因此,比争论死刑存废更重要的,是构建一个更坚实的社会防御体系: 强化根源治理:通过教育、社会福利和心理干预,在罪恶的种子萌芽前就提供健康的生长环境。 完善司法公正:确保每一起案件,无论最终是否判处死刑,都经得起法律与历史的检验。 探索终极惩戒的替代方案:对于最危险的罪犯,不可假释的终身监禁同样能将他们与社会永久隔离,同时保留了纠错的可能。 结语 死刑,是人类社会面对极致之恶时,一种沉重而复杂的选择。它或许能终结一个罪犯的罪恶,在某些个案中实现某种意义上的正义,但它无法根治罪恶本身。它将永恒的伦理困境摆在我们面前:一个理想的社会,是否有权通过剥夺生命来宣誓对生命的尊重? 在思考这个问题的过程中,我们或许会发现,衡量一个社会文明程度的,不是它惩罚罪恶的手段有多严厉,而是它在多大程度上致力于消除滋生罪恶的土壤,以及在执行正义时,对生命本身保有的那份敬畏与谦卑。