#清醒过节才是真团圆#【#科技不是醉驾的挡箭牌#】国庆、中秋双节临近,节日的气氛像渐次点亮的灯笼,温暖而令人向往。

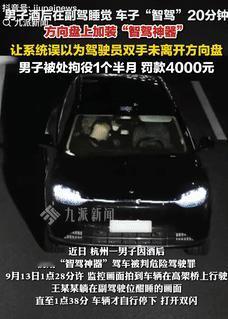

但节前的几则新闻,为这份喜庆添上了一抹凝重。杭州一车主酒后擅自使用所谓“智驾神器”,自己则躺在副驾睡觉,结果被判危险驾驶罪。

柳州一醉酒男子当街殴打外卖骑手,被行拘十日并处500元罚款。

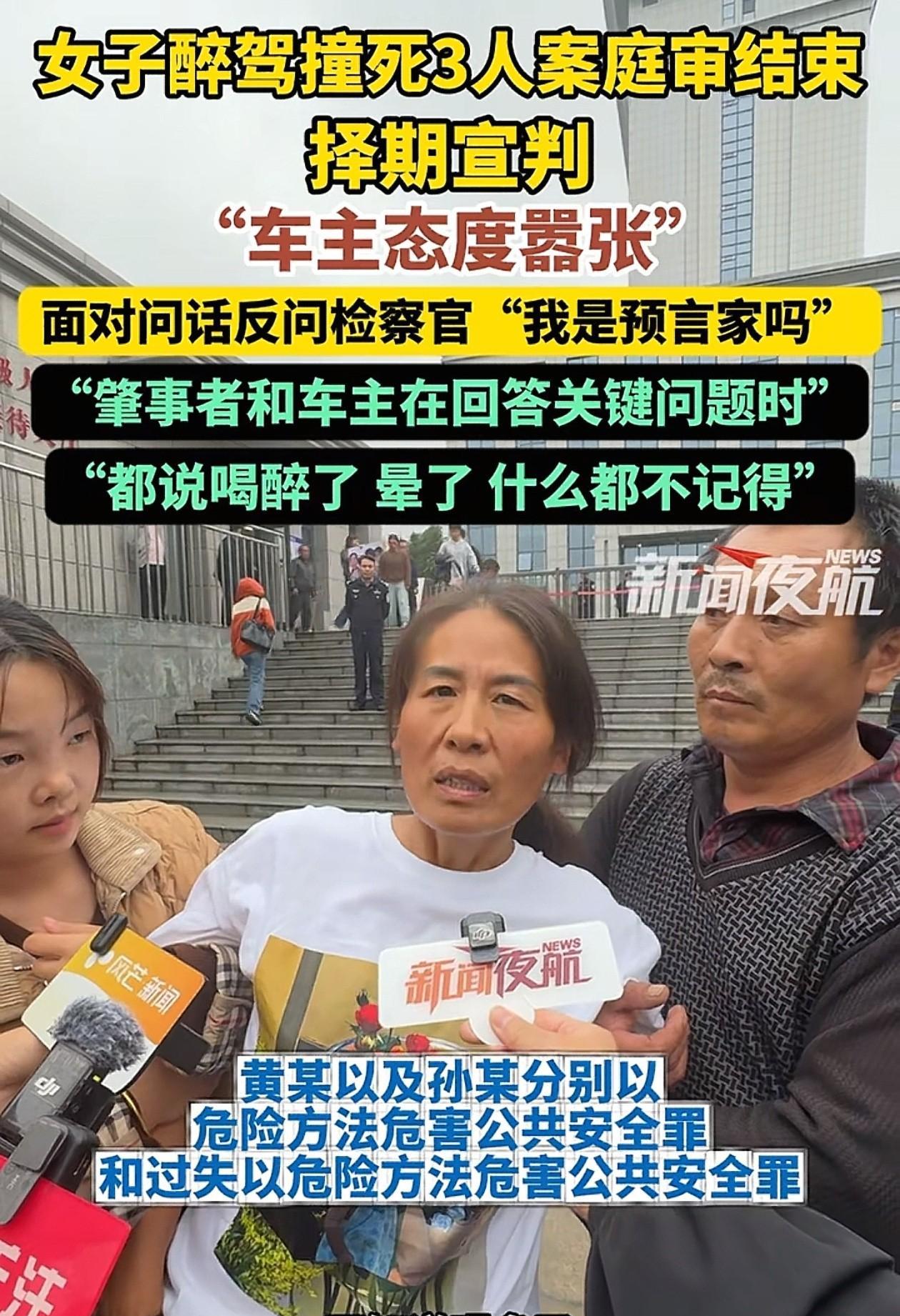

最高人民检察院发布6件醉驾以案释法案例,明确醉驾屡教不改、找人顶包等六种情形将依法从重处罚。

这些事件都指向同一个现象:因醉成“罪”。

我们习惯将“防醉”等同于“防酒驾”,但现实一次次提醒我们,酒精引发的失控早已超越驾驶座这一方寸之地。

那位躺在副驾酣睡的司机,或许以为科技能为他兜底;那位挥拳相向的醉汉,可能觉得不动车就无需担责。但他们忽略了,“醉”的本质是判断力与责任感的双重迷失。法律能约束醉驾的车轮,却难以完全规制醉后失控的言行;技术可以辅助驾驶,却永远替代不了清醒的头脑。

一杯酒下肚,风险便开始悄然扩散。它可能让一个平日温文尔雅的人,因细微摩擦而情绪失控,酿成冲突;也可能让电动车骑手反应迟缓,撞伤路人。这些,都不是一句“我没开车”就能轻易撇清的。

为何总有人铤而走险?背后至少有三种危险的认知偏差。

“技术万能”的幻觉。将辅助驾驶等同于自动驾驶,甚至借助“神器”干扰、欺骗系统,这不仅是对科技的误读,更是对生命的漠视。机器是冰冷的,规则是刚性的,但道路上流动的是鲜活的生命,任何技术都承载不起那份沉甸甸的责任。

“非机动车无妨”的误解。不少人认为只要不碰方向盘,便可开怀畅饮。然而法律之外,还有公共安全与文明秩序的底线。醉酒骑行电动车肇事、酒后滋事伤人等行为,同样要承担法律后果。更重要的是,给他人带来的困扰与伤害,无法用“喝多了”来搪塞。

赌徒式的侥幸。最高检重点打击的醉驾屡教不改、违章驾驶、顶包逃逸等行为,直指的正是这种赌徒心理。法律红线从来不是可松可紧的橡皮筋,而是时刻带电的高压线。

防范因醉成“罪”的风险,需要构建个人自律、社会协同、技术赋能、法治保障这四道防线。

饮酒者心中应设一道比法律更靠前的屏障。认清酒精会改变自我,提前安排代驾,量力而行,牢记清醒的头脑才是通往团圆的最佳“通行证”。

餐饮场所不妨将提醒做得更贴心。除了张贴标语提醒,更可借鉴试点经验,对过量饮酒的顾客提供代驾联系、暂存车钥匙等服务。这些细微之举,或能避免一场悲剧。

科技企业须筑牢责任堤坝。车企应明确技术边界,封堵系统漏洞;电商平台对“智驾神器”类违规商品不能放任自流;网约车平台可优化对深夜醉酒乘客的保障机制。技术向善,正体现在对安全的守护中。

城市管理宜体现精细温度。在餐饮街区周边设置临时“醒酒驿站”,给暂时失控者一个缓冲空间;运用智能监控与AI识别技术,对公共场所醉酒滋事早发现早干预,将风险化解于未然。

节日欢聚,当我们举杯庆祝丰收团圆时,杯中之物本应是锦上添花的琼浆,而非惹是生非的祸水。把握一杯酒的距离,就是把握快乐与风险、团圆与离散之间的分寸。

这个假期,愿我们以清醒之心,享真正之欢。(安徽时评)