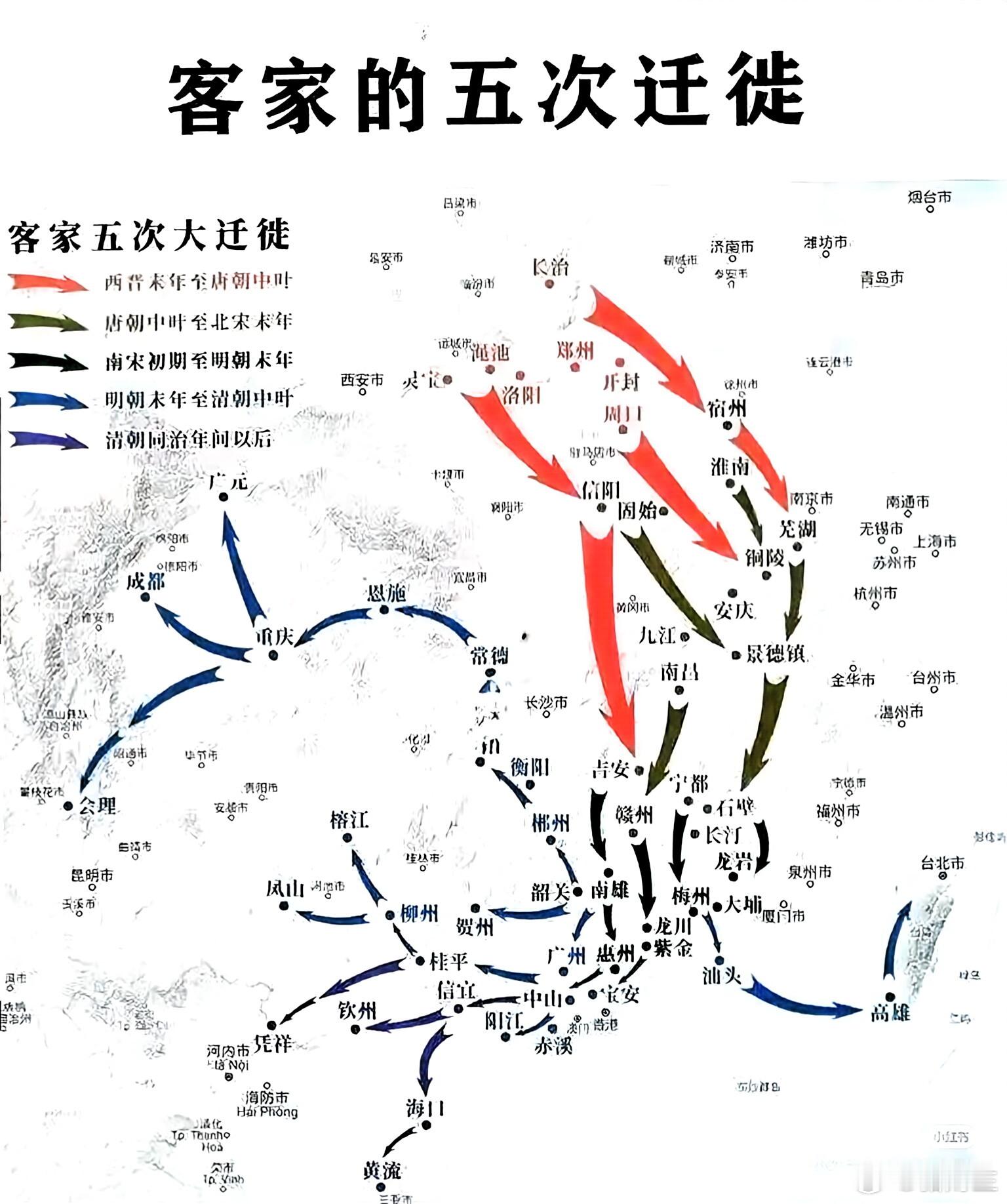

客家人的5次搬迁

这五次迁徙主要是因为战乱、饥荒等原因,让客家人从北方的中原地区逐步南迁,并最终形成了今天的分布格局。

第一次:西晋末年

公元317年左右,因为“永嘉之乱”,中原地区的汉人开始大规模南迁,其中就包括了客家人的祖先。他们主要迁到了现在的安徽、江西、湖北一带。

第二次:唐末至五代

公元880年左右,由于黄巢起义和藩镇割据,社会动荡不安。客家人的祖先继续往南迁徙,到达了福建、广东的东部和北部地区。

第三次:南宋末年

公元1276年左右,元朝军队南下,南宋政权岌岌可危。为了躲避战乱,客家人再次南迁,进入了广东的梅州、惠州等地,这也是他们在广东形成聚居区的重要时期。

第四次:明末清初

这个时期的迁徙原因比较复杂,既有清朝统一战争带来的动荡,也有因为人口增长、土地不足而进行的内部迁移。一部分客家人从原来的聚居地迁往广东中部、西部,甚至广西、四川等地。

第五次:晚清时期

公元1867年左右,主要是因为广东、广西的“土客械斗”,导致大量客家人离开家园,迁往广西、海南、台湾,甚至漂洋过海,去了东南亚和世界各地。

这五次迁徙塑造了客家人坚韧、团结的文化品格。