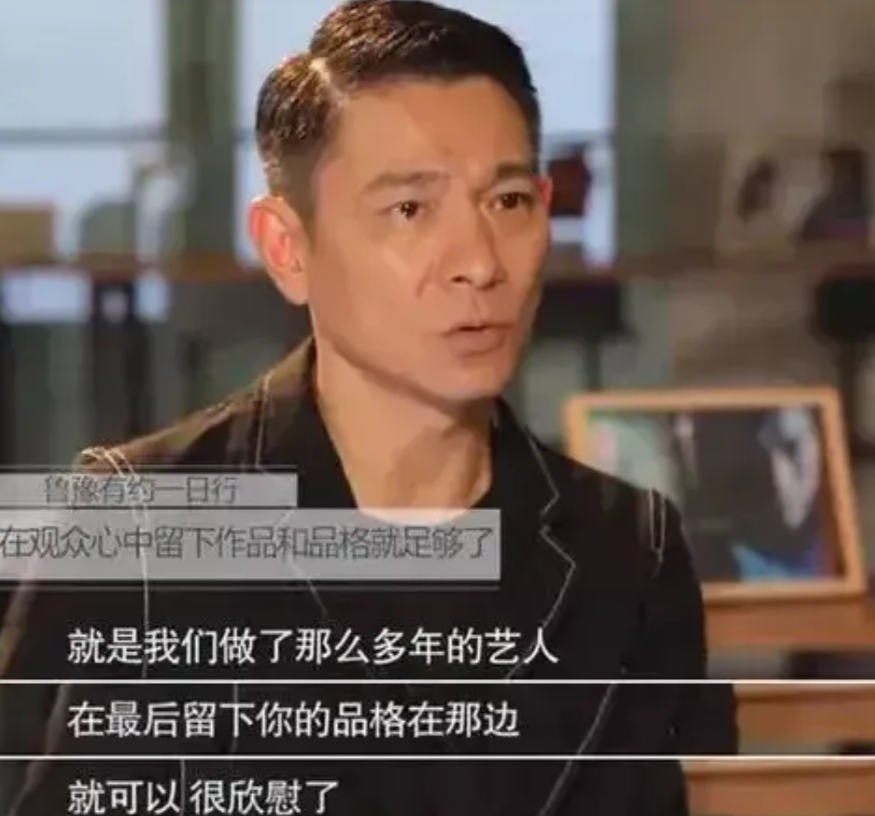

2007年,刘德华收到一封内蒙古粉丝来信:“我很穷,这辈子都听不起你演唱会,下辈子你还叫刘德华好吗?我一定攒够钱去看你的演唱会。”刘德华不顾团队阻拦,坚决要把演唱会的第一站定在了内蒙古的呼和浩特。

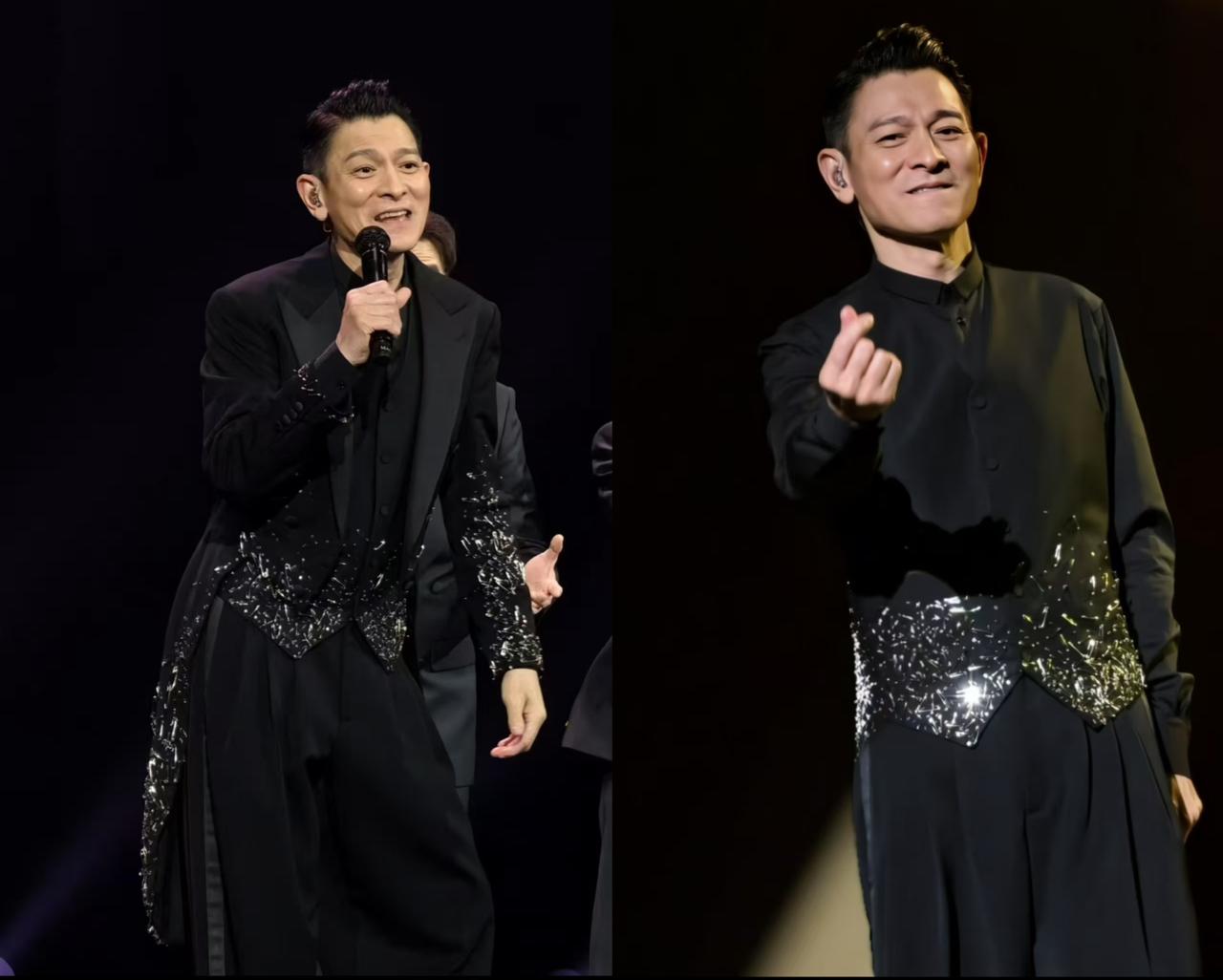

刘德华正在筹备一场规模空前的全国巡演,行程计划已经全部定好,首站锁定在一线城市,宣传和商业合作同步展开,就在一切进入倒计时的时候,一封来自内蒙古的信被送到他面前。 信的纸张粗糙,字迹凌乱,却写满了真诚,寄信人自称是一位普通的年轻女孩,因为家境贫寒,这一生都不可能踏进演唱会现场。 她在信中写道,如果来生还能再相见,希望他依旧叫刘德华,她愿意攒够钱去看一次演唱会,信件被反复传阅,最终停留在刘德华手里。 他久久凝视那几行文字,沉默地放下了手中的工作,计划中的首站已经投入大量资金,广告牌已经挂出,演出团队为此忙碌数月,可他的心思却停留在那封信里。 团队内部会议很快爆发争论,呼和浩特并不在巡演路线图上,设备运输耗费巨大,票价和上座率都难以保障。 商业团队列出一份又一份的损失报告,指出这样做无异于主动赔钱,可刘德华却提出,要把巡演的第一站改到呼和浩特,争论持续了很久,他没有改变决定。 最终,巡演首站地点宣布更改,消息一出,媒体纷纷质疑,业内同行也难以理解,但刘德华清楚,自己选择的并非最容易的道路,而是最能兑现承诺的方向。 呼和浩特从未承办过如此大规模的演唱会,当地条件远不如一线城市,团队抵达后,遇到无数困难,舞台搭建需要额外设备,音响调试耗时更久,灯光运输成本翻倍。 演出方多次抱怨预算超支,但刘德华坚持保留最高配置,他不允许演出质量下降,与此同时,工作人员开始寻找那位写信的女孩,经过多方打听,终于在当地打工的人群中找到了她。 女孩被通知时不敢相信,她被安排到前排最显眼的位置,手里拿着一张真正属于自己的门票,演唱会当晚,呼和浩特体育场座无虚席,观众席上涌入四万多人,人群的呐喊声此起彼伏。 刘德华走上舞台,从第一首歌到最后一首歌,始终全力以赴,他的声音稳健,每一首作品都引发全场合唱,观众席情绪高涨,不少人第一次在家乡看到这样的演出。 在舞台前排,那个曾写信的女孩手里紧握门票,全程没有移开视线,现场的摄像机扫过她的面孔,她用力擦拭泪水。 刘德华在舞台中央,面对观众,承诺自己不会改变名字,未来还会继续开演唱会,希望所有人都能到场,这句承诺让整个场馆沸腾,掌声与呼喊声持续了很久。 演出结束后,账面数据印证了最初的担忧,票房收益不足以覆盖庞大的运输与搭建开销,整场演唱会在经济层面亏损严重。 庆功宴上,团队有人感到失落,但刘德华举杯,感谢所有人为这场演出付出的努力,他认为亏损只是数字,而这场演唱会的意义远远超过金钱。 呼和浩特的演出很快在全国范围内引发热议,粉丝在网络和媒体上反复提到这个故事,许多人第一次意识到,偶像与歌迷之间可以存在超越商业利益的关系。 对于在偏远地区的观众来说,这场演唱会是一次真正的圆梦,刘德华的行动并非偶然,他一向以关照同行和扶持新人著称。 九十年代,有演员因公司破产陷入困境,他主动邀请对方参与电影;有人遭遇财务危机,他直接提供资金支持。 进入新世纪,他更是发起支持青年导演的计划,帮助小成本影片完成拍摄,推动新人走上舞台,这种选择常常意味着承担风险,但他并未因此退缩。 呼和浩特的演唱会就是一个最直观的例子,他知道结果必然是亏损,却依然坚持完成,他的行为让许多人重新审视偶像的意义。 多年以后,当他再次开启巡演,首站仍回到大城市,但呼和浩特的经历被反复提起,那一夜的记忆成为乐迷心中不可替代的一部分。每当人们在现场合唱时,都会想起那个故事,想起他曾经的承诺。 刘德华继续着自己的事业,他的名字依然被无数人呼喊,那个夜晚的故事被一代代歌迷传颂,不仅仅因为舞台的盛大,更因为在最需要的时候,他选择了回应一个普通人的心愿。 呼和浩特的演出最终成为他职业生涯的一个特殊节点,它证明演唱会不只是商业运作,也可以是一种人与人之间最真切的连结。 那位写信的女孩,带着门票坐在现场的记忆,也成为无数歌迷心中的象征,从收到信件到最终登上呼和浩特的舞台,这条道路充满阻力,但刘德华坚持走完。 他用实际行动兑现了承诺,用一次演唱会展示了偶像与歌迷之间最质朴的关系。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:每日经济新闻《刘德华:顶流不是偶像,榜样才是》)