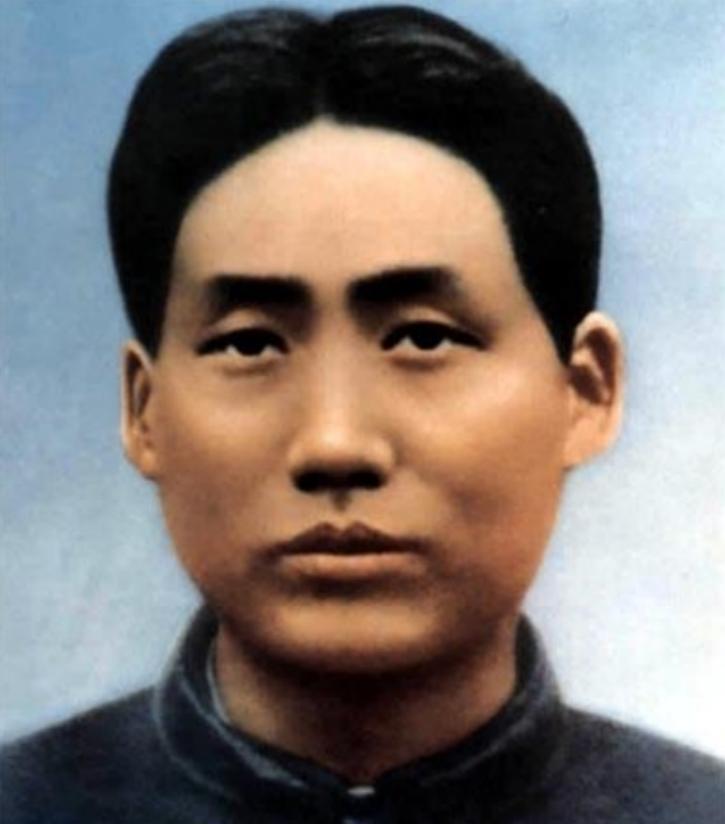

1927年,毛泽东被捕后,在押去处死路上,突然对一名团丁说:“老哥,我腿疼,伤筋了!”团丁走近后,毛主席凑团丁耳边说了一句话,竟靠着机智逃走了。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1927年9月的湘赣边界,山峦叠嶂,雾气缭绕。 毛泽东身着粗布长衫,脚踏草鞋,与两名同伴行走在崎岖的山路上。 此时的中国革命正处于低潮,国民党在全国范围内对共产党人进行残酷镇压。 毛泽东此次秘密前往铜鼓,肩负着组织秋收起义的重任。 行程第三天,天空飘起细雨。 毛泽东一行人行至浏阳张家坊地界时,发现这个交通要道戒备森严。 当地民团设立的哨卡对过往行人严加盘查,气氛紧张。 为避开敌人耳目,他们选择绕行偏僻小路,但还是在七溪坳附近与一队民团士兵不期而遇。 民团队长是个满脸横肉的中年汉子。 他仔细打量着这三个"商人",目光在毛泽东身上停留良久。 "你们从哪来?到哪去?"队长厉声问道。 陪同的潘心源急忙上前解释,说他们是安源煤矿的采购员,要去平江办事。 但队长显然不信,命令士兵仔细搜查他们的行李。 搜查过程中,一个年轻团丁发现毛泽东随身携带的书籍中有进步刊物,顿时警觉起来。 队长当即下令将三人押往团部审讯。 押解途中,毛泽东注意到这些团丁虽然表面凶狠,但装备简陋,不少人连鞋都是破的。 他判断这些人多是被迫当兵谋生的贫苦农民。 行至一处竹林时,毛泽东故意放慢脚步,与身旁的老团丁搭话。 通过交谈得知,老团丁家里有生病的老母,当兵只是为了糊口。 毛泽东趁机将两块银元塞到他手中,低声说:"这点钱给老人家买药。" 老团丁犹豫片刻,悄悄收下银元,在经过竹林深处时故意看向一旁的小路。 毛泽东心领神会,趁其他团丁不注意,迅速闪入竹林。 潘心源和易子义见状故意大声争吵,吸引敌人注意力。 等团丁发现少了一人时,毛泽东早已消失在茂密的竹林中。 脱险后的毛泽东在山中躲藏了一夜。 雨水打湿了他的衣衫,但他始终保持着冷静。 次日清晨,他遇到上山砍柴的农民陈帷德。 这位朴实的农民听说毛泽东是革命者,毫不犹豫地将他带回家中,拿出仅有的粮食招待,还送上一双新编的草鞋。 在陈帷德的帮助下,毛泽东最终安全抵达铜鼓,顺利领导了秋收起义。 这段经历展现了毛泽东在危急关头的沉着冷静。 他善于观察细节,能准确把握对手的心理弱点。 更重要的是,他始终相信人民群众的革命觉悟,这种信念让他在危难时刻总能得到帮助。 这次脱险不仅是个人的幸运,更体现了革命者与人民群众的血肉联系。 秋收起义虽然未能完全实现预定目标,但它是中国共产党独立领导武装斗争的重要开端。 毛泽东在这次起义中积累的实践经验,为后来井冈山革命根据地的建立奠定了坚实基础。 而他在险境中表现出的机智勇敢,也赢得了革命同志们的敬佩。 从更宏观的角度看,这次脱险经历折射出当时中国革命环境的艰险与复杂。 它表明,革命事业的成功既需要正确的战略方针,也需要领导者具备应对突发情况的智慧和勇气。 毛泽东能够多次化险为夷,既有个人的机智因素,也离不开人民群众对革命事业的支持。 这段历史启示我们,在任何艰难环境下,保持冷静判断、善于团结群众都是克服困难的重要法宝。 毛泽东在1927年秋天的这次经历,不仅是个人生死关头的考验,更是中国革命艰难历程的一个缩影,其蕴含的智慧至今仍值得深思。 它告诉我们,真正的力量来自于人民,而智慧与勇气则是革命者最宝贵的品质。 主要信源:(凤凰网——1927年毛泽东遇险,过程本来很清楚,2015年乡民又提供一新说法)

用户10xxx41

革命先驱九死一生,令人敬佩。

用户10xxx73

致敬伟大领袖毛主席!!

用户10xxx35

星星之火可以燎原,毛主席伟大

chen xian sheng

团丁放了毛泽东,就是挽救了新中国,这位团丁是共和国最大功臣的贡献者,向他致敬!

用户10xxx36

今天幸福,无数英烈用自已血肉之躯换来,伟人毛泽东是一个缩影。永远值得人民欣佩和遵敬!

用户10xxx23

没有毛泽东那来的今天平安幸福!

励志前行

陈惟德也立了大功,应该嘉奖。

用户13xxx41

毛泽东是天神。在这个星球上。是无人能超越的。他是佛祖的化身。来到人间拯救劳苦大众脱离苦海。我们一定要感恩他老人家。 敬仰他。那颗无私无畏的精神。[玫瑰][玫瑰]🙏🙏

用户13xxx09

致敬伟大的毛主席[祈祷]

用户10xxx75

大难不死,必有后福。伟大的领导毛泽东,令人敬佩!

用户10xxx96

革命,不是生就是死。生的伟大,死的光荣。

用户21xxx96

没有共产党就没有新中国,毛主席万岁!人民永远的主席!吃水不忘挖井人,时刻想念毛主席[微笑]

妙音

敬爱的伟大领袖毛主席始终和广大老百姓心连心,是人民的主心骨,愿毛泽东思想千秋万代传下去!

蓝色心怀~栋之情

致敬伟大领袖毛主席[祈祷]

用户10xxx26

毛主席的丰功伟绩无人能比

用户10xxx27

心中有爱,才能成就伟大。

旗木蓝牙

毛爷爷,感恩您的付出

用户10xxx07

没有共产党就没有新中国,毛主席万岁!人民永远的主席!吃水不忘挖井人,时刻想念毛主席[微笑]

用户12xxx20

革命何其艰难,向伟大的毛泽东和千千万万的革命者致敬!

“有义之梦☔

星星之火,可以燎原。毛主席伟大