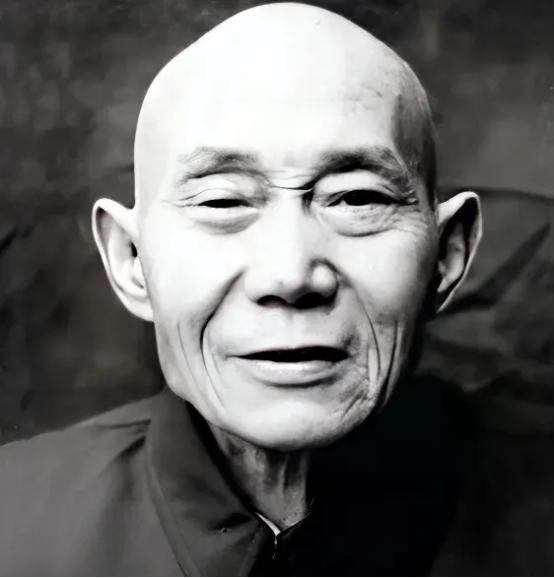

1949年9月,有人在苏门答腊的丛林里发现了一具中国男子的尸体,经过辨认后,确认此人正是“以笔为枪”的爱国文人郁达夫。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1949年,有人在苏门答腊的密林里,发现了一具中国人的尸骨,谁能想到,这具遗骸的主人,竟是那位以感伤文笔写下《沉沦》的著名作家,郁达夫。 一个以抒发个人苦闷闻名的文人,怎么会最终魂断异域沙场?这反差太大了,当一个文人走上战场,他的武器库里,装的究竟是什么?郁达夫没有枪炮,但他凭借着三件不断升级的“武器”,走完了一条从精神呐喊到血肉献祭的壮烈之路。 他最早的武器,是笔,这支笔的一面,刺向的是民族精神的沉疴,1921年,《沉沦》问世,立刻在上海滩掀起巨浪,许多“卫道士”痛斥它是“淫书”,却刻意忽略了书末那声撕心裂肺的呐喊:“中国呀中国,你怎么不强大起来!” 这声嘶吼,把个人迷茫和国家衰弱拧在了一起,它就是一把刺向麻木灵魂的手术刀。 当日本侵略者的铁蹄踏来,这把刀的刀锋便猛然调转,直指外敌,远赴南洋后,郁达夫把《星洲日报》的副刊变成了抗日阵地,笔下流淌出四百多篇淬火的檄文,他的文字不再内省,而是成了冲锋的号角。 在一份报纸校样上,看到“日军势如破竹”的字眼,他直接用红笔在旁边批了四个大字:“放屁!请看文天祥《正气歌》!” 新加坡沦陷后,文字救国的路断了,他的武器库也随之升级,在苏门答腊,化名赵廉的他因为日语流利,竟被日军强征为翻译,这本是绝境,却让他掌握了一件无形的利器——语言。 他把敌人的语言,变成了拯救同胞的盾牌,日本军官下令将抓来的华侨“全部处决”,他翻译时嘴皮一翻,变成了“全部甄别”,二十多条人命就这么被他从刀口下拽了回来。 有一次汉奸指认抗日志士,他竟抢在日本人前面,用更地道的日语脏话把汉奸骂得狗血淋头,谎称那人是自己的供应商,硬是靠着气势和语言的伪装救下了同志。 这件武器同样也是刺向敌人的长矛,他假意奉承,陪日本宪兵队长吉田喝酒,从对方的醉话里,一点点套出日军屠杀战俘的罪证。 随后,他将这些情报藏进酒坛,通过地下交通站送往盟军总部,靠语言换来的情报,最终成了东京审判法庭上清算罪恶的铁证。 当环境险恶到连说话都可能暴露身份时,郁达夫亮出了他最后的,也是最决绝的武器——他的身体。 这并非一时冲动,早年在国内,他就在严子陵钓台亲自抡起大锤凿刻诗文,虎口被震裂,鲜血染红了石头的纹路,仿佛要把信念用血肉刻进山河。 在南洋,暴徒奉命来砸印刷厂,这个看似瘦弱的文人,手里只握着一把裁纸刀,就敢独自挡在工人面前,竟凭一身正气逼退了暴徒。 这件武器的极致,是他的死亡,1945年8月29日,日本投降后没几天,他因一场伤寒说出的梦话暴露了身份,随即被请去参加一场“鸿门宴”。 他平静地对朋友说“我去讨杯寿酒”,从此再没回来,杀害他的日本宪兵,就是害怕他这具“活的罪证”,会揭露他们的战争罪行,他的死,本身就是对敌人最响亮的控诉。 1952年,郁达夫被追认为烈士,在他的葬礼上,儿子郁飞捧着的是一口空棺,棺内没有遗骨,只有一本初版的《沉沦》和一柄断裂的铁凿,正如他牺牲时衣袋里那半块刻着“铁骨”的墨锭,这些东西,无声地总结了他一生用过的武器。 苏门答腊丛林里的那具尸骨,不是一个文人的悲剧,而是一个战士用生命完成的最后一次冲锋,他自己,终究成了一座风骨不朽的丰碑。 主要信源:(《郁达夫全集》《南洋抗日秘档》1945年9月17日 郁达夫被日本宪兵杀害——中国网)