1951年,140师参谋长黎原因为打仗太厉害,资历却不够,军长为了提拔他,接连调走3任师长,不久,黎原就在朝鲜大放异彩! 1951年春,朝鲜半岛战云密布,一支中国人民志愿军部队正在临津江畔构筑防线。 敌军炮火如雨,志愿军阵地上硝烟未散,指挥所内,一位中年军官眉头紧锁,左手拄图板,右手握铅笔,不停在地图上勾画线路。 他不是师长,却承担着师长的全部职责;他叫黎原,一位刚刚担任140师参谋长不久的将领。 在军中讲究资历与排辈的传统环境下,他的迅速崛起显得格外突兀。 可正是这个资历尚浅、不被多数老干部看好的“空降者”,很快就以一场场硬仗打出了威信,也打出了一个军事奇才的名字。 黎原的破格提拔,并非偶然,而是能力与时势双重作用的结果。他的故事,不仅是一段军旅传奇,更是一段关于信任与突破的壮阔篇章。 黎原1917年出生于河南息县,原名关俊彦。少年时便立志从军,1934年考入南京中央军校黄埔十一期,接受了完整的军事训练。 1937年毕业后,他被分配至第87师,参加了淞沪会战。在那场惨烈的城市巷战中,黎原两枪毙敌两人,初露锋芒。 然而,国民党军队内部的腐败与消极抗战让他失望。1938年,他毅然脱离原部队,经董必武介绍,奔赴延安,投入共产党领导的抗战队伍。 此后他进入抗大学习,后留校任教,又奔赴南泥湾参与大生产运动。抗战胜利后,他被派往东北,参与组建地方武装,多次在黑山、辽西一带的阻击战中表现出色。 1949年,黎原调入47军140师,任418团团长。 在湘西剿匪作战中,他充分调动民众,结合政治攻势与军事打击,迅速肃清残匪,展现出极强的组织协调与战术运用能力,深得军长曹里怀赏识。 1951年,朝鲜战场形势紧张,47军奉命入朝。彼时的美军装备精良,战术先进,志愿军要想立足战场,不仅需要勇气,更需要头脑。 曹里怀深知,传统打法难以应对美军的现代化攻势,必须启用有实战经验、反应灵活的指挥员。而黎原,正是这样的人选。 然而,问题也随之而来。黎原1938年才参加八路军,资历远不如一些老红军干部。更何况,他刚升任师参谋长不到半年,若再提为师长,恐难服众。 但曹里怀并没有迟疑。他与政委周赤萍反复讨论,最终下定决心:提拔黎原,哪怕要“动一整盘棋”。 于是,在短短一年多时间里,140师的师长位置频繁更换。先是老红军刘转连升任副军长离任;接着是湘西作战表现不俗的刘子云被调往军部;其后,接任者陈信忠等人也相继调离。 如此“三换其帅”,既是人事安排,也是一种铺路——削弱部队内部的资历观念,为黎原的上任清除障碍。 与此同时,曹里怀还对师领导班子进行调整,调走多位年资较深的干部,启用一批年轻干将,为黎原打造出一支能打仗、讲团结的团队。 1951年4月,黎原正式被任命为140师代师长,随后率部入朝,接防临津江防线。 临津江畔,敌我力量悬殊,美军火力达到志愿军的十倍以上。传统的掩体和战壕在密集炮火下几乎形同虚设,部队伤亡严重,士气也开始波动。 就在此时,黎原注意到前沿阵地上一些士兵自发在战壕间挖掘连接通道,形成简单的地下通道。 他意识到,必须改变传统防御方式。结合抗大学习的战术理论,他提出了系统构筑坑道防御工事的设想。 这个提议一出,立刻遭遇反对。有人讽刺这不过是“土拨鼠打洞”,浪费人力。但黎原没有退缩。 他亲自上阵,带头设计、挖掘、测试,不断改进通风、排水、火力配置方案,最终完善了一套完整的坑道防御体系。 在随后的90天坚守中,140师依托坑道成功抵御了美军多轮猛烈进攻,阵地未失寸土,部队伤亡率大幅降低。 这一战术被志愿军总部迅速推广,成为整个朝鲜战场上的“定海神针”。上甘岭战役等后续战斗,正是建立在坑道体系基础上取得的胜利。 除了坑道工事,黎原还强调“零敲牛皮糖”的战术思路,避免与美军硬拼,采取小规模反击、抢点控线的方式逐步蚕食敌人。 例如346.6高地战斗,他指挥一个营,利用夜色掩护,短时间内歼敌百余人,完胜一支美军加强连。 他还善于抓住战机。在美军换防间隙,他果断组织突击,占领约340平方公里缓冲区,为志愿军赢得战略主动。 在夜月山防御作战中,他带领部队死守阵地,打出了“夜月山英雄班”;在100高地突击战中,他指挥得当,一举夺下要地,震慑敌军。 黎原的战绩很快传回国内。彭德怀司令员亲自通报表扬,杨得志等高级将领多次在会议上点名肯定,号召全军学习。 有日本军事研究者甚至将其战法编入教材,称之为“东方坑道战术的首创者”。 战功卓著之后,黎原的军旅生涯步入新阶段。1955年被授予大校军衔,1964年晋升为少将,后历任47军军长、湖南省革委会主任、兰州军区副司令员等职。 信息来源: 《黎原》——百度百科

1100032

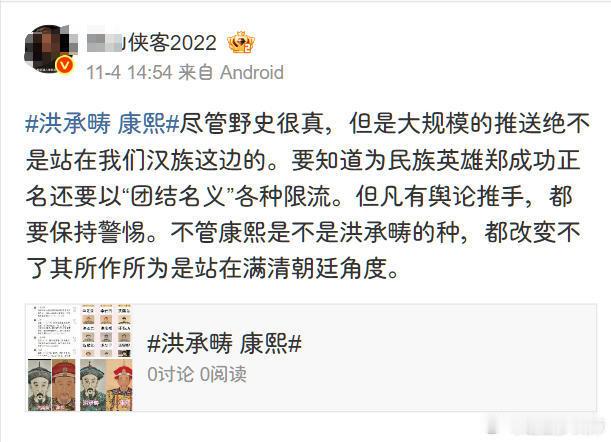

51年4月入朝前,黎原已经正式担任140师师长了。哪来的什么在朝鲜刚担任参谋长却承担师长的责任?都上战场了,曹军长干事会留这种尾巴?