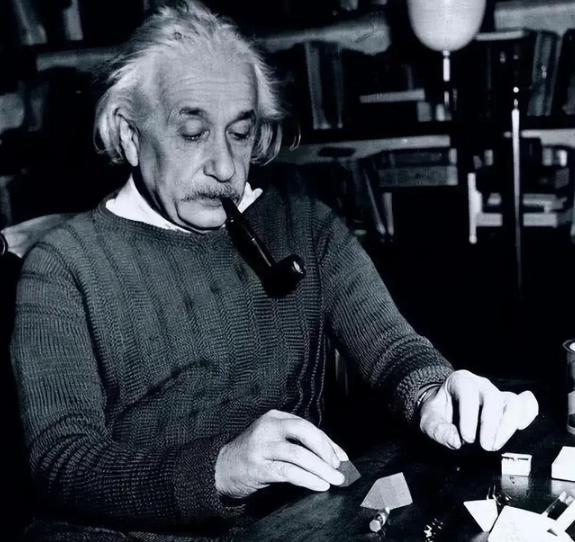

1953年1月我国紧跟苏联“老大哥”其后,对爱因斯坦开展大批判,抨击爱因斯坦是个“反动分子”、“民主个人主义 者”和“旧民主主义者”,此后我国对相对论的批判,由于国内的政治形势,变得愈发激烈。[无辜笑] 1953年1月30日《人民日报》第四版转载了苏联《真理报》文章《论爱因斯坦的反动哲学观》,文章直接将这位物理学巨匠称为“反动分子”和“旧民主主义者”。 这篇不到3000字的译文,彻底改变了爱因斯坦在中国的形象,此前十多年里,中国科学界一直将相对论视为现代物理学的重要成就。 1952年苏联物理学家开始批判爱因斯坦,理由是他的理论“脱离物质基础,带有唯心主义色彩”,当时中国正在全面学习苏联经验,这股风潮很快传入国内。 更深层的原因与国际政治格局有关,1947年后美苏冷战加剧,世界被划分为两大对立阵营,爱因斯坦1933年移居美国,1940年加入美国国籍,这让他的科学理论也被贴上了政治标签。 最初的批判主要针对哲学层面,批评者认为相对论中的“时空相对性”违背了唯物主义的客观性原则,但随着政治形势变化,批判内容越来越具体。 1965年8月《中国青年报》刊文指控爱因斯坦“曾经建议美国政府制造原子弹”,文章称这是“帮助美帝国主义威胁爱好和平的国家”的罪证。 但是爱因斯坦确实在1939年给罗斯福总统写过信,建议美国研制核武器,但他的动机是担心德国纳粹率先掌握这项技术,而非针对苏联。 1967年湖南湘潭的一位中学物理教师发表文章,用毛主席语录批驳相对论,他认为“同时的相对性”违背了“物质的矛盾运动规律”。 一个县城中学教师公开质疑获得全球验证的科学理论,这在任何时代都是罕见现象,更奇特的是,这篇文章还被多家报纸转载。 1968年中科院成立了专门的批判机构,名为“批判自然科学理论中资产阶级反动观点学习班”,这标志着批判进入组织化、系统化阶段。 1969年有文章用相对论解释中苏珍宝岛冲突,声称因为“同时性是相对的”,所以无法判断究竟是谁开了第一枪。 这种将物理概念强行套用到政治事件的做法,连许多参与批判的人都觉得过分,但在当时的气氛下,很少有人敢公开反对。 钱学森是少数保持冷静的科学家之一,他私下提醒同事:“爱因斯坦的工作在国际上影响很大,我们对此应该慎重行事。” 吴有训更加直接,这位曾经的清华大学校长看到相关批判文章后说:“这些文章明显缺乏思考,发表出来只会让人笑话。” 但理性的声音很快被淹没,从1953年到1976年,国内共发表批判爱因斯坦和相对论的文章超过200篇,涉及物理学、哲学、政治学等多个领域。 这场持续23年的批判运动造成了严重后果,许多物理学研究项目被迫停止,相关教学内容从大学课程中删除。 更糟糕的是对学术风气的破坏,科学家们开始谨慎选择研究方向,避免触及“敏感理论”,原本活跃的学术讨论变得死气沉沉。 1976年后随着政治环境变化,批判爱因斯坦的声音逐渐减弱,1979年爱因斯坦诞辰100周年时,北京举行了盛大的纪念活动。 中科院理论物理研究所所长周光召在纪念会上说:“我们要实事求是地评价爱因斯坦的贡献,科学理论的对错应该由实验和实践来检验。” 这句话实际上为这场延续二十多年的批判画上了句号,相对论重新回到了大学课堂和科研院所。 今天回头看这段历史,最值得思考的不是批判本身,而是科学与政治的边界问题,当科学理论被强行政治化时,受损的不仅是科学本身,更是整个社会的理性精神。 网友们议论纷纷: “看了这段历史真觉得不可思议,科学都能被上纲上线,那个年代的知识分子太不容易了。” “连中学生都能批判相对论?这说明当时的社会氛围已经疯狂到啥程度了,完全背离科学精神。” “钱学森这些科学家真是难能可贵,在那种环境下还能保持理性,维护了科学最后的尊严。” “把物理理论和珍宝岛事件扯在一起,堪称史上最离谱的学术政治化案例,简直荒诞剧。” “事实证明真理不怕批判,相对论最终还是被正名了,但二十年的批判确实耽误了中国科学发展。” 如果我们今天遇到类似科学问题被政治化的情况,普通人和专业人士各应该怎样应对? 官方信源:中国科学院院史馆

空山

疯狂

用户10xxx28

蔡元培任北大校长时想请这老东西来北大做一次演讲,他开价一万美元,蔡东拼西凑筹集了钱,他又不来了,还说了一些贬低蔑视中国的话,所以批判一下也无不可。