1952年,88岁的齐白石将25岁的新凤霞拉进卧室,随后打开自己的钱柜,对她说道:“随便拿。”

这件事传出去后,引发了不少人的猜测,那么他究竟为什么这样做?他们二人又有何特殊关系?

1952年,北京东单栖凤楼胡同的一座四合院内,传来阵阵笑声与掌声。

这天,是中国文联为老艺术家们举办的“敬老宴”,全国各大剧种、画派、文艺团体的代表齐聚一堂,场面热闹非凡。

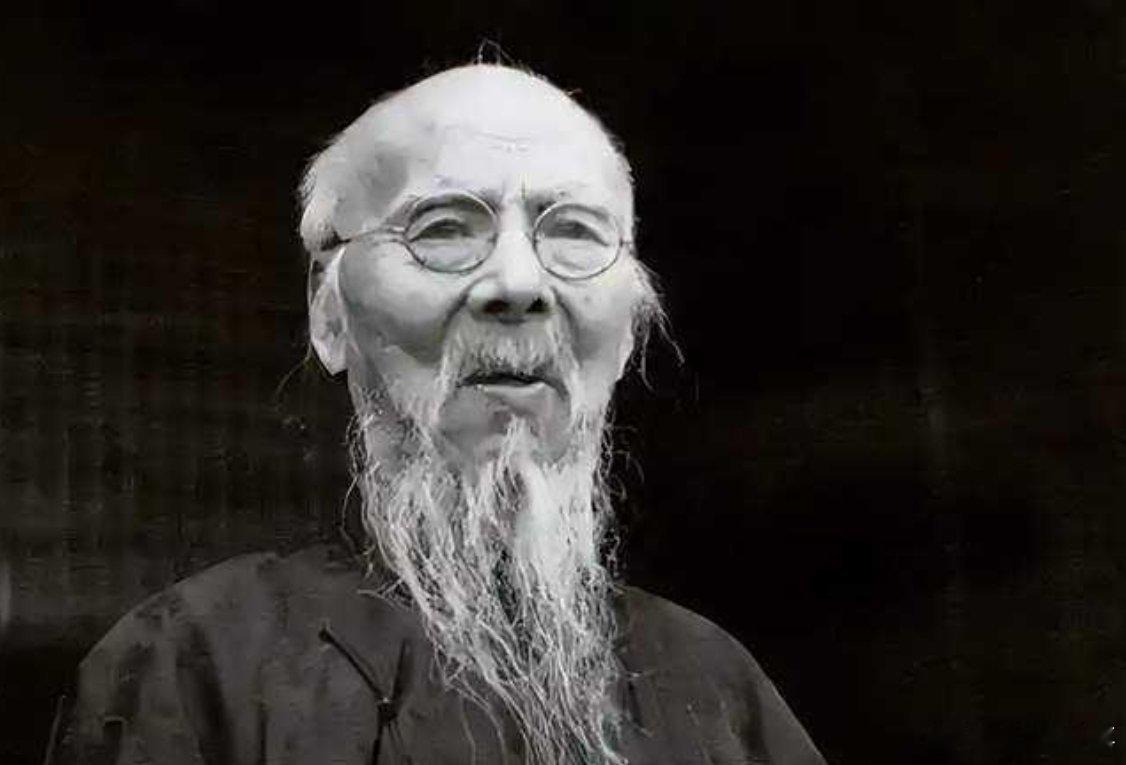

那时的齐白石,已是88岁高龄,须发皆白,却依然精神矍铄。

他身穿灰蓝色对襟褂子,手执一根龙头拐杖,慢悠悠地踱步入席,人群自动为他让出一条路。

坐在一隅的新凤霞,年仅25岁,一袭素雅旗袍将她的曼妙身姿衬得格外引人注目。

她是评剧界冉冉升起的新星,靠着一出《花为媒》红遍北平,那天她作为“青年代表”被点名在席间献艺。

筷箸未动,便有司仪高声道:“请新凤霞小姐为各位前辈献唱一段。”

她站起身,略一躬身,嗓音清亮地唱起:“珠帘翠幕垂香阁,玉案雕栏映绣帏……”

一句唱毕,全场寂静,紧接着爆发出如潮掌声。

齐白石本来微阖着眼,像是在打盹,可新凤霞的第一句唱词一出口,他便猛地睁眼,抬头望去,竟是满脸讶异与欣赏。

他缓缓将手中的拐杖往桌上一搁,站起身,饶有兴致地盯着新凤霞看了足足十几秒。

一旁的老艺术家忍不住提醒他,让他不要这么盯着看,可他却说:“她生得好看,我就要看。”

现场气氛一下变了,新凤霞却笑着说:“没事儿,齐老看吧,我是唱戏的,最不怕人看。”

一句话落,气氛缓和,众人哄堂大笑,有人附和:“那干脆认个女儿得了!”

中国男人不过是开玩笑,齐白石却认真地问新凤霞愿不愿意当他的干女儿。

新凤霞对齐白石这样的艺术大家本就敬佩,哪有不愿意的,当即就跪下来,朝齐白石磕了三个响头:“干爹。”

四座掌声再起,宴席过后,这段干爹与干女儿的情谊,也从此成了文艺圈里最津津乐道的一桩佳话。

认亲的第二天,新凤霞和她的丈夫吴祖光登门正式拜访齐白石。

一进门,齐白石便迎了出来,脸上写满喜悦,笑声朗朗:“来啦!来啦!我这屋子多年没这么热闹过了!”

他一边招呼,一边颤巍巍地从偏屋搬出两张藤椅,请他们落座。

新凤霞刚想把手里的点心放在桌上,齐白石却突然转身,像是想起什么,咕哝着:“我也有点吃的,给你们尝尝。”

说着,他走到屋角一座高大的老式立柜前,那柜子漆面斑驳,门缝处积着细灰,似乎多年未动。

齐白石打开柜门费了些力气,随后,他从柜子最上层小心翼翼地拿下一只旧木盒:

“这是我留着给小辈的点心,都是亲手买的,好点心,可难得!”

可盒盖一揭开,一股异味悄然飘出,木盒里是几块江米条、绿豆糕和一些枣泥酥,早已干硬发黑,边缘长了些许霉斑。

空气中弥漫着一种霉与糖混合的潮腥味,吴祖光和新凤霞一愣,对视一眼,但两人没有丝毫犹豫。

“哎呀,干爹还特地给我们留着,多稀罕啊!”新凤霞笑着接过江米条,咬了一口,虽硬得几乎硌牙,却还是咽了下去。

吴祖光也拿起一块绿豆糕,慢慢地嚼着。

齐白石在一旁看着,笑得更欢了:“这孩子有心,我这当爹的没白疼!”

饭后,齐白石从内屋取出一幅画,是他亲手新作未久的《红叶秋蝉图》。

画中一枝枫叶斜出,叶色如火,一只蝉静静伏于叶上,寥寥数笔,却神韵十足。

他将画卷递给新凤霞:“这个送你,人要像这蝉,有清音也有骨气,红叶虽晚,但不输春花。”

新凤霞双手接过,久久无言,这是齐白石的画,更是一种寄望。

他没有空谈大道理,而是用一幅画,把“做人做艺”的标准寓于其间。

那天离开前,齐白石站在院门口,拄着拐杖,看着他们的背影渐行渐远,久久不愿进门。

几次往来之后,新凤霞与齐白石的关系越来越亲近。

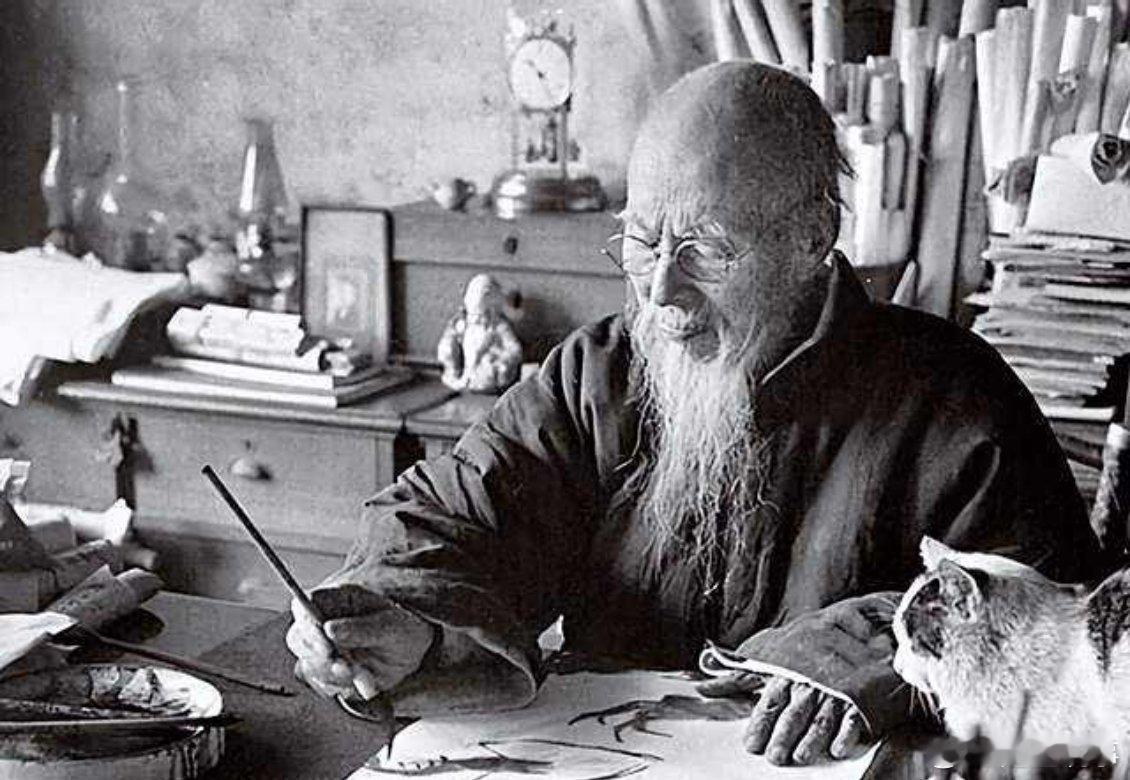

那天,新凤霞独自来访,几句玩笑过后,齐白石突然放下画笔,神情转为庄重,挥挥手示意她跟着。

他拄着拐杖,一步一步地走进卧室,那是他平时极少让外人进入的地方。

新凤霞跟在身后,略感诧异,不知所为何事。

齐白石走到墙角,弯腰、颤巍巍地打开了一只红漆立柜。

柜门吱呀一响,柜中分层整齐,最下层赫然堆满了整捆整捆的钞票,有旧纸币,也有新币,还夹着几张存款凭条。

齐白石指着这些钱,对新凤霞笑着说了一句:“你喜欢拿多少,就拿多少。”

她一愣,以为自己听错了,抬头望向齐白石,却发现他神情严肃,便问他为何要给他钱。

齐白石这才解释道,原来是他去看新凤霞的新戏祥林嫂,看完后忍不住感慨:新凤霞的日子也太难了。

于是演出结束后,新凤霞又来看他,他就想把自己的钱给她,让她过得好一点。

得知事情原委,新凤霞哭笑不得,只得解释那都是假的,自己的日子并不难过,也不需要这些钱。

齐白石半晌无言,最后只笑了笑,点了点头,把柜门慢慢关上。

那一日之后,两人依旧频繁走动,该吃饭吃饭,该看画看画,该学艺学艺,没有因这件事而尴尬或生疏,彼此更加默契,也更加坦然。

对新凤霞来说,成为齐白石的干女儿,并不意味着只是多了一位长者的庇护,而是打开了通向更深艺术世界的一扇门。

那天,她手捧三炷香,穿着整齐旗袍,在齐白石画室中三跪九叩:“请干爹收我为徒,教我作画。”

齐白石那时已年逾九旬,听罢竟流下老泪,他颤抖地扶起她,说:“教你,是我愿意的,但你得记住,我不会因为你是我闺女就放松要求,画画要有骨气,不能偷懒、不能讨巧。”

自那日起,新凤霞开始每日到画室习画,每天上午临画,下午写生,晚上读画谱。

她从最简单的虾学起,一笔一笔勾线,从触须画到尾巴,常常因为一处笔意不到位而被齐白石责骂:“画得没骨头,像烂泥巴,重画!”

新凤霞从未因为这些斥责而退缩,相反,她越发严谨、沉静。

有一回,她画了一只荷叶下栖息的蜻蜓,自觉构图精巧,兴冲冲拿给齐白石看。

齐白石看后沉默良久,轻声道:“你太聪明了,用技巧盖住了心气。”

新凤霞一怔,回头细看,果然发现那幅画虽工整,却少了灵魂。

她重新落笔,去掉繁冗留白,把蜻蜓轻轻一点,顿时整幅画就活了。

在这种潜移默化的教导下,她的画技一日千里,更重要的是,她将这种气韵之道延伸到了评剧舞台上。

唱腔之外,她在角色动作设计中融入了写意笔法,手势如竹枝拂风、转身似水墨流动。

更令人敬佩的是,她并未将绘画与表演割裂,而是融合成一种新的艺术语言。

特殊年代,新凤霞的戏被禁,书被烧,丈夫吴祖光下放劳动,子女分散。

一场突如其来的中风,她在床上瘫倒,右半身几近瘫痪,说话困难,行动更是艰难。

彼时她才四十出头,正是一个艺术家最巅峰的时期,却被一夜之间,彻底打断。

很多人以为,她这辈子就此走到尽头,可新凤霞没有。

她在病床上用左手重新练习写字、拿筷子、握笔。

她一笔一画地练,一天一页,一月一画,从线条歪斜到重新勾勒出一只虾、一枝梅、一朵荷。

她的左手,在一次次疼痛和坚持中,重新“开窍”,她开始画画,一幅接一幅,全是用左手完成。

她画戏台,画戏装,画评剧人物,画梨园春梦,画自己曾演过的杜十娘、张五可、樊梨花。

她用齐白石教她的笔墨,去描摹她生命中最熟悉的舞台。

她还开了画展,她的画作被国家博物馆、艺术研究院收藏。

与此同时,她还开始写书,一本接一本的回忆录、散文集。

她写自己的童年、艺途、婚姻,也写她与齐白石的点点滴滴。

新凤霞晚年生活虽不易,却极其充实,她在家中开办小型“评剧沙龙”,培养年轻演员,讲戏讲身段讲韵味,不收分文。

她把自己最后的生命,悉数奉献给了艺术,一半是画笔,一半是唱腔。

1998年,她在家中安然离世,终年71岁。

她曾在聚光灯下光艳照人,也曾在病榻上默默无声;她曾为戏痴狂,也曾为画沉醉。

从评剧舞台到画布纸上,从齐白石的干女儿到中国文艺史上浓墨重彩的一笔,新凤霞用一生诠释了什么叫“真正的艺术家”。

她没能活成传统意义上的完美,却活得坦荡、真诚、执着,而我们,也将记得这样一位女子,烈烈如歌,笔墨成魂。