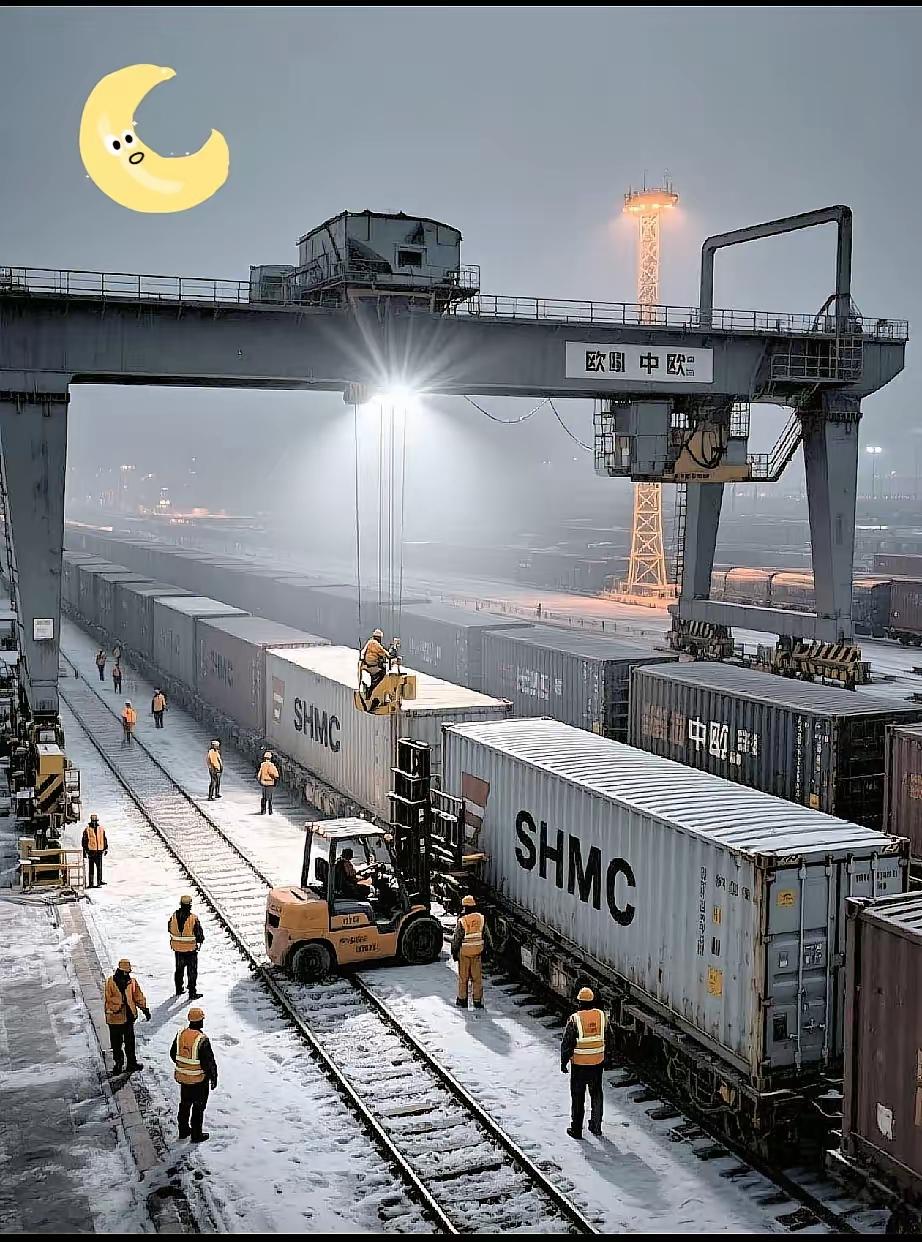

中欧班列南线正式运营,已跑了8趟,途经哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土耳其等国,运输了1200多个集装箱的汽车零件和光伏板等货物。 虽然运输时间比波兰线慢了5天,但南线的准时率达到了100%!而波兰线的准时率只有73.4%。 2022年俄乌冲突爆发后,传统中欧班列的必经之地白俄罗斯-波兰段频繁遭遇地缘政治干扰,部分路段甚至出现长达数周的延误。 某跨国物流企业的内部文件显示,2023年第一季度,经波兰线的货物中,有23%因清关问题滞留超过10天,而同期海运价格已从疫情峰值回落40%,空运成本却因燃油价格上涨攀升至历史高位。在效率与成本的双重挤压下,中国与土耳其、阿塞拜疆等国历时三年谈判的南线方案,终于在2024年初获得实质性突破。 新线路的运营细节充满技术巧思。在哈萨克斯坦境内,铁路采用1520毫米宽轨与1435毫米标准轨的自动换轨系统,将传统需要6小时的换装时间压缩至45分钟;阿塞拜疆巴库港的智能调度中心,通过区块链技术实现中欧海关数据的实时共享,使清关效率提升3倍。 最关键的里海跨海轮渡段,中国中远海运集团投入3艘定制化滚装船,每艘可同时装载100节火车车厢,彻底解决了此前分段运输的衔接难题。这些技术突破的直接成果,就是连续8趟运输零延误的惊人纪录。 从运输品类变化中更能窥见商业逻辑的转变。首批1200个集装箱中,65%是新能源汽车零部件,25%为光伏组件,剩余10%则是跨境电商货物。 这与波兰线以家电、服装为主的货品结构形成鲜明对比。某汽车供应链企业负责人透露,选择南线虽需多花5天运输时间,但稳定的交付周期使其在土耳其工厂的库存周转率从每月1.2次提升至1.8次,综合物流成本反而下降了12%。这种"时间换稳定性"的商业决策,正在重塑全球制造业的地理分布。 地缘政治的阴影始终若隐若现。南线途经的阿塞拜疆与亚美尼亚仍存在纳卡地区争端,土耳其与希腊在东地中海的摩擦也未平息。但运营方通过"多式联运+政治风险保险"的组合策略,将不可抗力导致的延误赔付比例控制在0.3%以内。 更耐人寻味的是,当波兰线因欧盟新规面临更严格的碳排放审查时,南线因采用电动调车机车和太阳能供电设施,反而获得了欧盟"绿色走廊"的认证优先权。 这条铁路的崛起,本质上是一场关于"效率定义权"的争夺。当传统贸易通道陷入地缘博弈的泥潭,新兴路线通过技术迭代和模式创新,正在重新定义"快"与"准"的商业标准。 波兰线运营方近期宣布投入2亿欧元升级数字化调度系统,欧盟也计划在2025年前完成跨里海国际运输走廊的标准化建设,这些动向都在印证:全球供应链的竞争,已从单纯的线路比拼升级为生态系统的较量。 站在更宏观的视角观察,南线的成功或许预示着"去中心化"贸易时代的来临。当中国西部城市通过铁路与土耳其工业枢纽实现72小时直连,当阿塞拜疆的石油城市巴库转型为区域物流中心,这些变化都在消解传统贸易节点的垄断地位。 对于大家而言,最直观的感受可能是:未来购买进口商品时,包装上的"波兰中转"标签,可能会被"经里海直达"的新标识取代。这条铁路究竟会成为昙花一现的应急通道,还是永久改变欧亚大陆的贸易版图?欢迎在评论区分享你的观点。