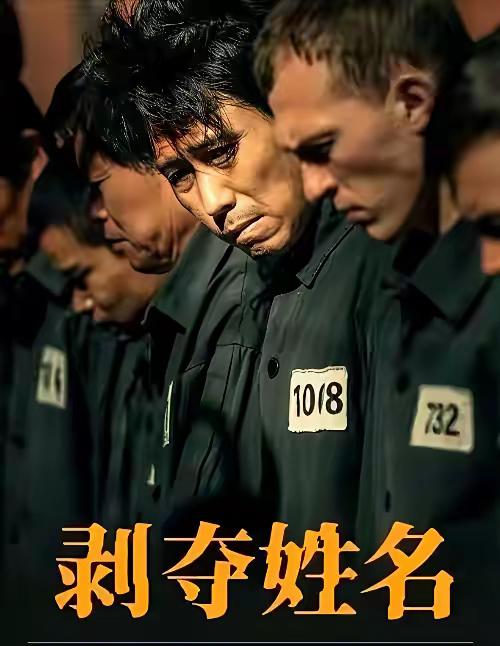

731仅上映3天, 导演赵林山最担心的事还是发生了, 虽然电影的票房打破多项纪录,但是大家还是想看无删减版的。 这部电影拍了10年,导演还压上了房产,自己刚出生的小孩也用来拍电影。 没人知道,赵林山把沈阳的两套房挂到中介时,房产证上的日期还没焐热。2014年他下定决心拍《731》,头一个月就跑遍东北的档案馆,在满是灰尘的卷宗里翻找幸存者证词。有次在哈尔滨的史料馆,他对着一张“特别移送”名单蹲了半天,手指划过那些被涂掉的名字,突然就红了眼——后来他说,那天就打定主意,哪怕砸锅卖铁,也得让这些名字背后的苦难被看见。 圈里人劝过他“别较真”。有投资人想加爱情线,说“纯讲苦难没人看”,他直接把剧本摔在桌上:“731部队的实验室里,哪来的风花雪月?”为了还原“四方楼”的细节,他带着美术组去实地勘察,可旧址早被改成仓库,他们就对着老照片一点点抠尺寸,连窗户上的铁栏杆间距都量了十几次。最熬人的是找演员,年轻演员怕角色太压抑拒演,老戏骨担心尺度太大不敢接,最后还是几位经历过动荡年代的老艺术家主动找上门,说“不为钱,就为了让后人记着”。 用刚出生的孩子拍戏那段,至今让剧组化妆师心有余悸。当时需要一个襁褓中的婴儿出镜,表现受难家庭的绝望,赵林山试了十几个小演员都不合适,要么一开机就哭,要么状态不对。有天深夜他看着自己刚满月的儿子,突然跟妻子说“让宝宝试试”,妻子攥着他的胳膊没说话,第二天却抱着孩子去了片场。拍摄时室温严格控制在26度,摄像机离孩子三米远,赵林山站在监视器前,手心里全是汗——那组镜头只拍了一条,他却盯着回放看了半小时,不是挑画面,是确认孩子有没有受惊。 观众追着要无删减版,根本不是图刺激,是怕那些最痛的细节被模糊。有提前看片的影评人说,删减掉的17分钟里,有实验受害者的真实口述片段,有当年被销毁的实验记录翻拍画面,这些内容不是“血腥”,是历史的“凭证”。赵林山不是没争取过,他带着完整片源跑了四次审查,每次都把史料复印件堆在桌上,说“我删减的不是镜头,是对遇难者的交代”,可最终还是为了上映做了妥协。 这10年里,他没接过其他戏,连朋友的婚礼都很少去。有次同学聚会,有人笑他“傻”,放着赚钱的商业片不拍,非要啃硬骨头,他举起酒杯说:“我爷爷当年是抗联战士,牺牲在佳木斯,我要是不拍,以后谁还敢拍?”现在票房飘红,他却没心思庆祝,每天盯着社交平台上观众的留言,回复最多的一句是“我会继续争取,让完整的历史被看见”。 比起那些拍几个月就上映的圈钱片,赵林山的“十年磨一剑”太难得。他押上的不只是房产,是对历史的敬畏;用孩子拍戏不是博眼球,是想让观众在最柔软的生命身上,看见战争最残酷的模样。观众要的不是猎奇的无删减,是不想让那些用生命换来的真相,在“艺术加工”里变得模糊。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。